|

|

| |

|

| |

|

Boxenbau Projekt 9: Ersatzbestückung für

PA-Vermona-Box

1. Einleitung

Es geht hier um den Einbau neuer PA-tauglicher

Lautsprecher in zwei vorhandene Bühnenboxen eines Freundes

von mir.

Diese Vermona-Boxen namens "regent" (so wie alle

Vermona-Produkte) mit RFT-Bestückung aus den Achtzigern

kamen aus der DDR und waren dort auf Bühnen und in

Diskotheken verbreitet. Vermona-Produkte waren quasi dafür

die erste Wahl, falls man keinen Zugriff auf ausländische

Technik hatte oder selber baute. Eventuell war dieser Typ

auch über Kataloge wie z.B. Conrad in der Bundesrepubik

erhältlich, so wie andere Vermona-Boxen und -Verstärker

auch. Ich vermute aber, dass nur die leistungsstärkeren

Modelle exportiert wurden, da die kleinen Varianten

(zumindest auf dem Papier) kaum konkurrenzfähig waren.

Es gab verschiedene Ausführungen dieser Vermona-Boxen,

diese hier waren die preiswerteren. Vermutlich handelt es

hier sich um den vorn offenen Boxen-Typ L9032. Genau

konnte ich das aber nicht herausbekommen, da kein

Typenschild mehr vorhanden war. Baujahr war vermutlich

1987. Der Typ L9033 hingegen hatte, anders als die

vorhandenen Boxen, eine breite Öffnung auf der Rückseite.

Die L9032 soll um 780 DDR-Mark pro Stück gekostet haben

(siehe Quelle), den L9033-Typ bekam

man wohl schon für 660 Mark Ost (Quelle).

Die nächstteueren Typen hatten dann mehr Leistung. Ich

kenne noch den ähnlich konzipierten 60-VA-Typ L9061 mit

zwei 30-VA-Breitbändern mit einem EVP

(Endverbraucherpreis) von 1380 Mark der DDR. Für etwa 500

DM gab es diese L9061-Box auch im westdeutschen

Conrad-Katalog. Es existierte auch die 100-VA-Zweiwegebox

L9106, die über 2000 Mark Ost pro Stück gekostet haben

soll.

Diese 16-Ohm-Boxen waren zum Anschluss an die "kleinen"

Vermona Mono-Verstärker "regent 620" oder "regent 660"

gedacht, die an die Minimalimpedanz von 8 Ohm bis zu 50 W

sinus bzw. 75 W Musik abgeben konnten. Ich selbst habe

jedoch diese Amps nie gesehen, während mir immer wieder

die leistungsstärkere Variante "regent 1060" (siehe Quelle)

begegnete. Der Betrieb an diesem weitverbreiteten

Mono-Power-Mixer war aber ebenso möglich. Er konnte 1x100

W sinus bzw. 150 W Musik an 4 Ohm bereitstellen. Eine

Angabe an 8 Ohm gab es offiziell wohl nicht, es sollten

schätzungsweise etwa 60 W sinus und 90 W Musik sein.

Theoretisch ließen sich elektrisch sogar vier solche Boxen

parallel an diesen Amp anschließen, wobei jede Box dann 25

Watt sinus und 38 Watt Musik "abbekäme". Wie teuer dieser

Verstärker in der DDR war, kann ich nicht sagen. Da das

oft Fantasiepreise waren, ist eine Schätzung auch schwer.

Der "regent 1010" mit gleicher Ausgangsleistung, aber ohne

Mixereingänge kostete laut vermona-ddr.de

1070 Mark Ost. Daher vermute mal so zwischen 1200 und 1800

Mark für den 6-Kanal-Mono-Power-Mixer. Dieser Verstärker

mit Federhalleinrichtung wurde aber auch für etwa 800 DM

in den 1980-ern bis Anfang der 1990-er über Conrad in der Bundesrepublik

vertrieben. (Siehe Quelle hier.) Die

Varianten "regent 620" bzw. "regent 1020" hatten nur zwei

Mixereinänge, dafür aber einen 7-Band-Equalizer.

Zwei parallelgeschaltete 6,3-mm-Klinkenbuchsen als

Ausgänge waren zum Anschluss von zwei Boxen mit je 16 Ohm

beim 660 (oder 620) bzw. zwei Boxen a 8 Ohm beim 1060

(oder 1010 oder 1020) vorgesehen.

Einzelne Boxen dieses Typs wurden durch Parallelschaltung

beider Treiber "getunt", um auf 4 Ohm Nennimpedanz zu

kommen. Damit ließen sich in Kombination mit diversen

RFT-Heimverstärkern, wie zum Beispiel dem FERA V 150 (Info-Link) oder

dem HMK-V100 (Info-Link)

(bzw. dessen Nachfolgern V102 und V200) diese Boxen in

Stereo mit den versprochenen 2x30 W betreiben. Für die

Bühne war das natürlich nicht gedacht, aber für kleine

Discos (Schuldiscos, AG's...). Leistungsstarke

Stereoverstärker mit mindestens 2x30 Watt sinus waren

damals in der DDR noch eine kleine Herausforderung.

Stereo-PA-Verstärker wie z.B. der regent 2022 oder der

2023, der 2x100 Watt an 4 Ohm abgeben konnte, waren schwer

zu bekommen und sehr teuer. Preiswert waren die

Heimverstärker aber auch nicht, der FERA hat 900 Mark, der

HMK V-100 sogar über 1100 Mark gekostet. Das war auf jeden

Fall mehr als ein Bruttomonatslohn. Es wurden im

professionellen Umfeld wohl in der Regel zwei

Mono-PA-Verstärker benutzt. Bei einem Power-Mixer wie dem

"regent 1060" ist das aber ziemlich unsinnig. Laut

Internet (www.rft-hifigeraete.de)

wurde eine Variante des FERA V 150 in den 1980-ern ebenso

in der Bundesrepublik über Conrad für ca. 200 DM

vertrieben. Hier wurde die Ausgangsleistung

interessanterweise mit 2x50 Watt sinus und 2x75 Watt Musik

angegeben. Wer weiß, bei welch' hohem Klirrfaktor das

erreicht wurde. Bei der DDR-Angabe von 2x30 Watt wurde ein

maximaler Klirrfaktor von 0,5 % erreicht, was noch

unterhalb der 0,7 % aus der DDR-HiFi-Norm TGL 28 660/05

für Verstärker lag. Dieser Standard war stark an die

damalige deutsche HiFi-Norm DIN 45500 angelehnt.

Über einen Kabeladapter, der beide "getunte" Boxen in

Reihe schaltete, um wieder auf 8 Ohm zu kommen, war der

Anschluss beider 4-Ohmer an die regent-PA-Mono-Verstärker

dann trotzdem möglich.

Für das Tuning einer DDR-Regent-60-Box gibt es ein weiteres

Projekt (12).

1.1 Original-Box

Im Original waren pro Box zwei

30-cm-Dualkonus-Breitbänder vom Typ L3402 (15 VA, 8 Ohm)

verbaut. In Serie geschaltet ergab das pro Box 16 Ohm.

Vermona-Katalogdaten der ähnlichen Box L9033:

30 VA, 16 Ohm, 114 dB bei Nennleistung,

Frequenzgang: 60 - 14000 Hz

Leider konnte ich nicht herausfinden, bei welchem Pegel

(-3 dB, -8 dB...) diese Grenzfrequenzen gelten, da gab es

sicher eine Norm (TGL...), nach der gemessen wurde. Die

Belastbarkeit wurde aber immer sehr defensiv ermittelt.

Für HiFi-Boxen gab es die Norm TGL 28660/06, die im

Frequenzbereich von mindestens 50 Hz ... 12,5 kHz bis zu

-8 dB und +4 dB Schwankungen zuließ, so wie auch die

DIN-Norm. Beide Normen erfüllten diese Boxen aber nicht,

dafür waren sie nicht gedacht.

Bilder des ausgebauten, einzig noch funktionierenden

Original-RFT-Breitbänders:

Außenmaße der Box: 50 x 88 x 28 cm (BxHxT)

damit innen ca. 47 x 82 x 21 cm

Lochausschnitt für jeden der zwei Basstreiber: ca. 28 cm.

Lochdurchmesser jeder der beiden Zusatzöffnungen in der

Front: ca. 8 cm:

Werte eines Einzellautsprechers: (Messungen eines ähnlichen

L3401 aus hobbyhifi-blogspot: Quelle)

Dieser wurde unter anderem in der "regent 60" benutzt, die

als Basis für Projekt

12 diente.

Qts um 0,7

Re = 4,2 Ohm

Z = 6 Ohm

fs ca. 65 Hz

Vas ca. 100 Liter

Kennschalldruck ca. 97 dB SPL

1.2 Übergangsbestückung

Um die Jahrtausendwende herum waren dann drei der vier

RFT-Lautsprecher in den Boxen defekt. Die Schwingspulen

und Magnete waren vermutlich aufgrund feuchter Lagerung

stark korrodiert und die Membranen bewegten sich nicht

mehr, durchgebrannt waren die Spulen aber nicht.

Eine komplette Boxen-Messung mit den Originaltreibern war

somit nicht mehr möglich.

Da die Original-Breitbänder zu diesem Zeitpunkt auch nur

sehr schwer erhältlich waren, wären sie vermutlich auch

sehr teuer gewesen. Im Jahr 2000 war ebay in Deutschland

auch noch keine gute Möglichkeit, um bezahlbar an weitere

Originatreiber zu kommen.

Daher wurden damals beide Boxen mit einem billigen Conrad-Set namens "Terminator X"

ausgestattet und konnten so erst einmal weiter genutzt

werden.

Bei Outdoor-Partys wurde dieses Set dann zusammen mit

meinem HiFi-Party-System

(Projekt 3) unterstützt von dem kleinen

Selbstbau-Subwoofer aus Projekt 1 eingesetzt.

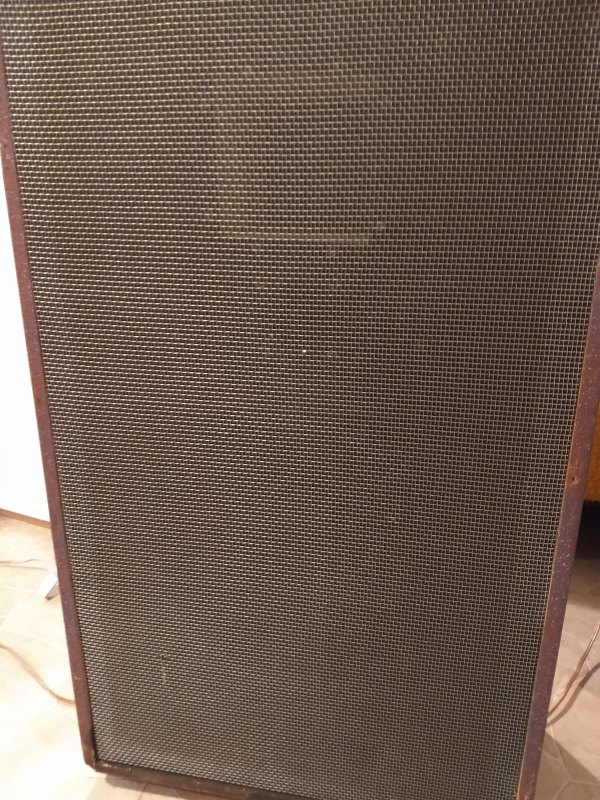

Veränderte Vermona-Box mit

abgenommenen Grill: |

Ein Bild des verwendeten Sets aus dem

Conrad-Katalog aus dem

Jahr 2001 (Preis in DM und Euro):. |

Jede Box hatte damit nun 100 W RMS, 300 W "peak", 8 Ohm

und einen geschätzten Kennschalldruck von 86...89 dB SPL

(1 W, 1 m). In kleinen Räumen reichte das aus, aber große

Pegel waren damit nicht erreichbar. Die neue Box war nun

aber trotz deutlich höherer (+233 %) Maximalleistung (rein

rechnerisch 109...112 dB SPL) leiser als die vorherige im

Original (114 dB SPL laut Datenblatt). Die neuen Treiber

überstanden zwar auch die ständige "Bespaßung" mit bis zu

200 W aus einer PA-Endstufe eine ganze Weile. Vermutlich

wurden durch die hohen Temperaturen in den

32-mm-Schwingspulen auch die relativ kleinen Magnete nach

Jahren schwächer und der bescheidene Kennschalldruck sank

noch weiter. Besonders, wenn man die Verstärkerleistung

anhob, wurde die Box oberhalb von etwa 20 Watt nicht mehr

lauter, hier gab es offensichtlich ein magnetisches

Problem.

Nach all den Jahren waren somit die Boxen nun deutlich zu

leise und klangen auch noch bescheiden.

Der Lautsprecher an sich hatte schon einen hohen Qts von

über 1, die Qtc-Einbaugüte wurde durch das geschlossene

Gehäuse noch weiter angehoben. Der Treiber war eigentlich

für Car-HiFi Free-Air-Einbauten gedacht.

Das gab nun eine ordentliche Erhöhung im Bassbereich

(vermutlich um 60 Hz), mit einem wummrigen und unpräzisen

Bass. Der obere Lautsprecher-Ausschnitt wurde von vorn wie

auch die beiden kleineren Löcher mit einer Sperrholzplatte

verschlossen, in die dann der kleinere der beiden

mitgelieferten Piezo-Hochtöner eingebaut wurde. (Der

andere Piezo-Treiber klang ziemlich mittig und nervig.)

Da dann im Jahr 2021, also nach etwa weiteren 20 Jahren, zusätzlich zu den Tieftöner-Problemen auch ein Piezo-Hochtöner aufgrund zu lauter Ansteuerung durchgebrannt war, wurde jetzt nach Ersatz gesucht. Da die erstaunlich leichten, nun ca. 35 Jahre alten Boxengehäuse, der DJ-Mixer, der PA-Verstärker (class-AB mit 2x 200 W RMS an 8 Ohm), das Amp-Case dafür und die Kabel (2x1,5 mm²) mit Speakon- auf der einen und 6,3-mm-Klinkenstecker auf der anderen Seite, aber noch gut funktionierten, sollten die Boxen ein Upgrade erhalten. Zumal alle anderen Teile deutlich jünger als die Boxengehäuse waren.

Und wenn Treiber-Ersatz, dann am besten komplett, aber

günstig. Ziel waren insgesamt maximal 200 EUR. Sportlich,

um nicht zu sagen sehr schwer.

Das Ziel war natürlich, hier mehr Pegel als mit der

RFT-Originalbestückung zu bekommen, bei besserem Klang.

Vor allem der Bass musste tiefer reichen als im Original,

da selbst heutige Pop- und Rock-Bassfrequenzen vom E-Bass

oder der Kickdrum unterhalb der damalig akzeptablen 60 Hz

liegen. Dance-, Hip-Hop- und RnB-Songs gehen oft noch

deutlich tiefer.

Auch sollte insgesamt ein deutlich lineareres Klangbild

als mit der Übergangslösung her, also breitbandiger,

voller und neutraler.

2. Ideen für den Ersatz

Das Nachmessen der Innendimensionen (Maße siehe Kapitel

1.1) an der Box ergaben etwa 80 Liter Innenvolumen. Das

Gehäuse ist innen auch rundum mit Dämmmaterial

ausgekleidet. Das war also alles brauchbar. Auch der

Durchmesser des Bass-Chassis war durch den Lochausschnitt

von 28 cm vorgegeben, also ein Standard-12-Zoll-Treiber.

Das alles sollte als Basis dienen. Die Impedanz sollte

wieder 8 Ohm betragen, um mit den vorhanden, nicht gerade

kurzen Kabeln auch bei etwas größerer Leistung ordentlich

arbeiten zu können.

2.1. Identische Bestückung: Da diese oder

zumindest ähnliche Treiber damals auch einzeln vertrieben

wurden, suchte ich nochmal danach, auch wenn ich nicht

wirklich die gleichen Treiber benutzen wollte. Ich fand

2021 noch vergleichbare Teile mit 4 Ohm Impedanz (früher

gab es diese noch in 8 Ohm) unter der Bezeichnung DYH1220

(Link zu Pollin)

bei Pollin. (Qts=1,24, 89 dB SPL,

P=100 / 200 W) Diese kosten dort knapp 15 EUR pro

Stück. Zwei in einem geschlossenen Gehäuse wären sehr

günstig, würden aber in einem geschlossenen Gehäuse noch

wummriger klingen. Offen oder kontrolliert undicht wäre

dann auch noch eine Möglichkeit. Diese Treiber spielen

angeblich bis 2,8 kHz. Jedoch wollte ich einen höheren

Kennschalldruck als 89...92 dB SPL. Auch einen anderen

sehr ähnlichen Treiber für ca. 22 ... 30 EUR unter dem

"Markennamen" Rockwood entdeckte ich bei einer Suche unter

der gleichen Bezeichnung "DYH1220" mit folgenden

Parametern: Re=3,6 Ohm, Z=4 Ohm, P=200 W (RMS),

Kennschalldruck 89 dB SPL, Qts=2,14, fs=33 Hz, Vas=425 l,

angeblich geht dieser sogar bis 4,5 kHz. Gemessene

Frequenzgänge gab es von keinem dieser beiden Typen.

Der Platz für die nötigen Hochtöner würde bei 2 Bässen

aber in der Front fehlen. Acht Ohm wären so möglich, bei

200 Watt sinus beim Pollin- bzw. 400 W beim Rockwood-Typ.

2.2. Der erste "sinnvolle" Gedanke war ein

passender Koaxial-PA-Treiber. Der fiel leider sofort aus

Preisgründen raus, für 100 EUR pro Stück war das nicht mal

ansatzweise machbar, diese Teile waren deutlich teurer.

2.3. Auch naheliegend: Ein

Dualkonus-PA-Breitbänder, wie im Vermona-Original: Einen

preiswerten Treiber konnte ich ausfindig machen, der Fane

Sovereign 12-250TC. Den gab es für 79 EUR pro Stück bei thomann. Dieser

spielt auch bis 17 kHz, so ist kein Hochtöner nötig.

Leider arbeitet er nicht vernünftig in geschlossener oder

Bassreflex-Abstimmung in diesem 80-Liter-Boxengehäuse.

Schade. Er hat einen Qts von 0,64, fs=50 Hz, Vas=78,1 l

und einen SPL von 98 dB SPL. Andere passende

PA-Breitbänder, die hier bis mindestens 8 kHz übernehmen

konnten, fand ich leider auch nicht. Dann hätte ein

Superhochtöner mit sehr günstiger Weiche zur Unterstützung

eingesetzt werden können. Leider ist der Spagat zwischen

genügend Hub für die Basswiedergabe und der Optimierung

für hohe Frequenzen nicht ganz leicht und damit zumindest

teurer.

2.4. Also suchte ich nach günstigen,

halbwegs Mitten-tauglichen PA-Bässen, die in dem

vorhandenen Volumen mit einer Bassreflex-Abbstimmung eine

Grenzfrequenz (-3 dB) deutlich unterhalb 50 Hz ermöglichen

und mindestens einen durchschnittlichen Kennschalldruck

von 95 dB SPL erreichen. Treiber mit höheren SPL-Werten

liegen dann um 50 Hz, Treiber mit ca. 94 dB gehen etwas

tiefer. Mindestens 250 Watt RMS sollte der Treiber auch

aufweisen, damit er an der vorhandenen Endstufe arbeiten

kann. Hier machte ich mich auf die Suche, Details siehe

unter dem nachfolgendem Punkt 3.

3. Treiberauswahl die Erste: der

Tieftöner

Auf der Suche nach geeigneten Lautsprechern, also

12-Zoll-Treibern, die auch im Mittenbereich anständig

klingen und mehr als 94 dB im Bassbereich bringen, findet

man dann einige von bekannten PA-Herstellern wie z.B.

B&C, beyma, Eminence, Fane und SICA. Leider kosten

fast alle über 100 EUR. Aber ich fand auch zwei Treiber,

die günstiger waren. Hier sind die Treiber, die ich mir

dann noch genauer angesehen habe:

| Treiber |

Qts |

fs (Hz) |

Vas (l) | Pmax RMS (W) |

Xmax (mm) |

SPLcalc (dB SPL) |

Sensitivity (dB SPL) |

Preis (EUR) 08-2021 |

| 1. FANE Sovereign 12-500LF |

0,51 |

50 |

66 |

500 |

5,5 |

93,8 |

95 |

79 (thomann-link) |

| 2. FANE Sovereign 12-300 |

0,35 |

46 |

110 |

300 |

4,5 |

96,5 |

97,5 |

79 (thomann-link) |

Beide Fane-Tieftöner spielen ähnlich hoch bis etwa 4 kHz, was das ankoppeln mit dem Hochtöner möglich, aber eventuell nicht ganz preiswert macht. Natürlich ist es immer ein starker Kompromiss, einen 30-cm-Basstreiber oberhalb von 1,5 ... 2,5 kHz zu benutzen, aber solange man nicht zu weit außerhalb der 0°-Achse steht, geht das.

Der zweite Basstreiber ist zwar 2 dB lauter, geht dafür etwas weniger tief in den Bassbereich (51 Hz anstatt 43 Hz bei -3 dB und 40 Hz anstatt 35 Hz bei -8 dB) und hat eine etwas niedrigere elektrische Belastbarkeit. Die spielt aber keine große Rolle, da die mechanische Grenze (Auslenkung) bei beiden deutlich niedriger liegt.

Um bei 40 Hz als geplante untere Grenzfrequenz noch genügend Schalldruck (200 W für 120 dB SPL bei zwei 30-cm-Woofern) sind mind. +-6 mm (Xmax) Membranhub notwendig. Die 5,5 mm des LF-Typs sind etwa 25-Prozent mehr als die 4,5 mm des 300-ers. Leider ist die maximale mögliche Auslenkung (Xlim oder Xmech) in beiden Datenblättern nicht angegeben. Eine E-Mail von mir an den Hersteller wurde leider auch nicht beantwortet. (Ausprobieren wollte ich den Wert auch nicht.) Das kann auch der höhere Wirkungsgrad, die bessere Abstimmung im BR-Gehäuse und ein mögliches kürzeres Rohr nicht wettmachen. Schade.

Also fällt der zweite Treiber leider raus. Ich nahm daher den (Low-Freqency) LF-Typ, da ich mir hier mehr möglichen Hub versprach. Er dürfte durch die deutlich höhere elektrische Belastbarkeit auch einen besseren power-compression-Wert liefern, was auch den geringeren Kennschalldruck (etwa 2,5 dB) bei geplanten 150...200 Watt wieder etwas (vermutlich ca. 1 dB) ausgleicht.

Beide sind aber nur durchschnittliche Basstreiber, mehr als 200 W sollte man ihnen nicht mit Tiefbass zumuten.

Bis zu 160 Watt sind bem LF im Frequenzbereich von >= 39 Hz in einer sinnvollen Bassreflex-Abstimmung möglich, ohne den linearen Hub zu verlassen. Beim 12-300 sind es nur ca. 100 Watt, also etwa 67 %. Mit der damit größeren Leistung ohne Xmax zu verlassen, gewinnt man auf jeden Fall 1,7 dB, so dass der LF bei der maximal zu empfehlenden Boxenleistung wieder etwa gleichlaut wäre. Dafür hält der Treiber aber hoffentlich auch länger an der 200-Watt-Stereo-Endstufe.

Datenblatt-Link 12-500LF

Datenblatt-Link 12-300

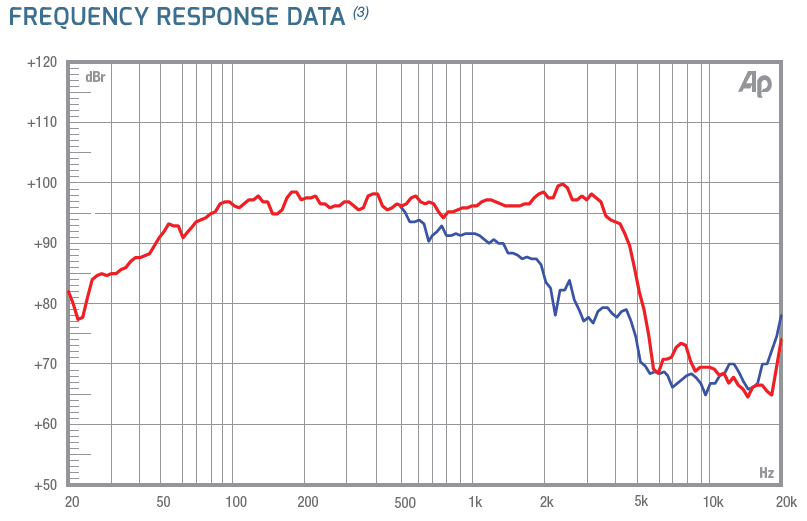

Frequenzverlauf des 12-300 im 975 l-geschlossenen Gehäuse im Freifeld bei 0° (rot) und 45° (blau):

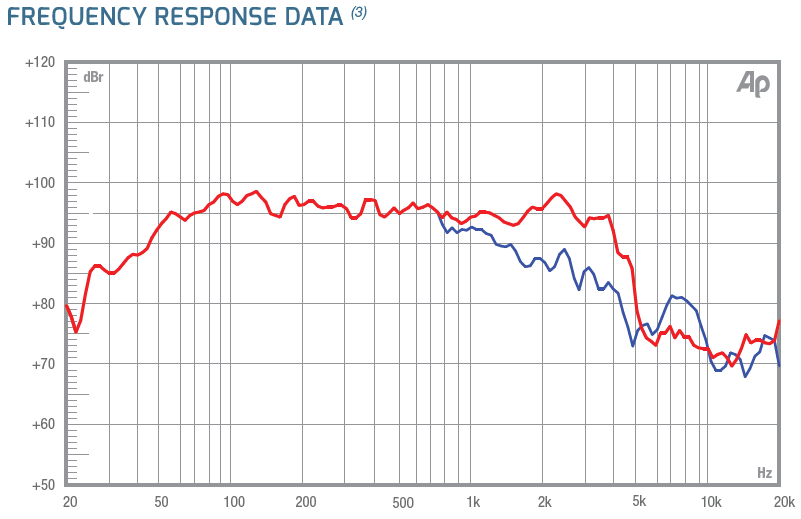

Frequenzverlauf des 12-500LF im 975 l-geschlossenen Gehäuse im Freifeld bei 0° (rot) und 45° (blau):

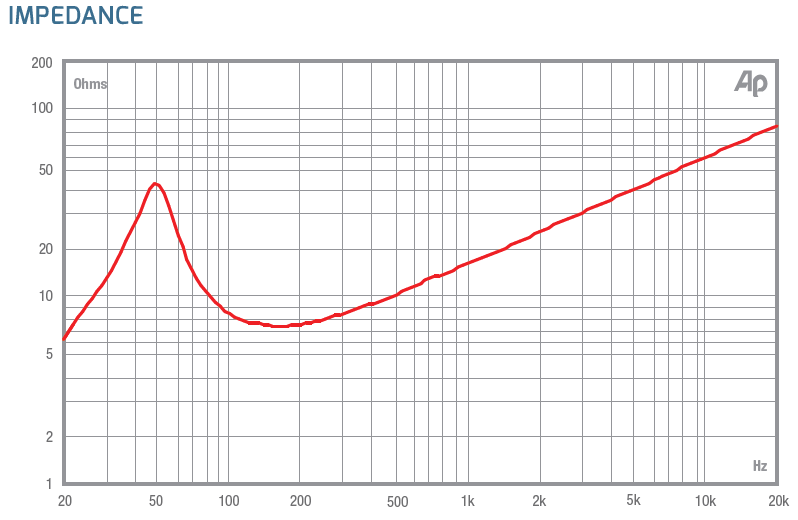

Impedanzgang des 12-500LF im Freifeld:

Messungen von Fane, Quelle Datenblatt

Der Abfall im oberen Bild unterhalb der 100 Hz liegt an der geringen Einbaugüte Qtc um 0,5 in einem zu großen Volumen bei dieser Messung. Bei kleineren Volumen steigt hier der Pegel wieder an, die Bassreflex-Abstimmung erweitert dann den Bereich nach unten.

| Parameter |

Wert |

| Gleichstromwiderstand Re |

5,9 Ohm |

| Impedanz Z |

8 Ohm |

| Induktivität Le bei 1 kHz |

2,36 mH |

| Belastbarkeit RMS (AES) / Musik

(program power) |

500 W / 1000 W |

| Kennschalldruck gemittelt (1 W, 1 m) |

95 dB SPL |

| einsetzbarer Frequenzbereich |

40 ... 4000 Hz* |

| Außendurchmesser da |

305 mm |

| Schallwand-Ausschnitt (Durchmesser) |

285,8 mm |

| Schwingspulen-Durchmesser |

63,5 mm |

| Einbautiefe (Hinter-Front-Montage) |

145 mm |

| Xmax (linear) |

+- 5,5 mm |

| Xlim mechanisch (maximale Auslenkung

der Schwingspule) |

? mm* |

| Masse m |

5,0 kg |

Bild der Rückseite und der Vorderseite des Fane-Basses:

Er hat nicht nur vorn, auch hinten eine umlaufende Schaumstoff-Abdichtung zum Einbau von vorn oder von hinten.

4. Treiberauswahl die zweite: der Hochtöner

Der 30-cm-Mittenbass soll so hoch wie möglich spielen, kann aber Frequenzen oberhalb 4 kHz nicht sinnvoll übertragen, auch wenn 5 kHz im Datenblatt stehen. Er sollte an ein Hochtonhorn angekoppelt werden. Auch hier machte ich mich wieder auf die Suche. Ziel war eine mögliche untere Grenzfrequenz von 4 kHz oder besser noch weniger. Nach oben fordere ich mal mindestens 12,5 kHz, was der DIN-HiFi-Norm entspricht.

Geignete Horntreiber kosten schnell über 50 EUR pro Stück. Das wäre dann leider doch schon zu teuer. Ich nahm mal 40 EUR als Obergrenze pro Treiber.

Bei 94 ... 97 dB SPL Schalldruck (1 W, 1 m) vom Tieftöner und moderaten 200 ... 300 W Belastbarkeit vor der Weiche ist ein aufwändiger Treiber mit Extra-Horn und sehr hohem Kennschalldruck (> 105 dB SPL) nicht nötig. Im Gegenteil eine notwendige Pegeldämpfung mit größeren Widerständen wird teurer. Ein Mindest-Kennschalldruck von 97 dB SPL war durch den Tieftöner (maximaler Mittelwert) also vorgegeben. Viel mehr (z.B. +10 dB mehr) sollte es aber nicht sein, da hier schon 90 % der Hochtonleistung in den Weichenwiderständen als Wärme umgesetzt werden müssen. Meine Obergrenze legte ich daher auf 107 dB SPL fest. Es gibt kombinierte Hochtonhörner von mehreren Herstellern am Markt..

Bei preiswerten Hörnern stößt man unweigerlich auf Piezos, doch bei 200 Watt an 8 Ohm, was 40 V RMS entspricht, wird eine Nutzung von Piezos bei der Maximalspannung nahezu unmöglich. Sie vertragen das in der Regel nicht, hier ist oft bei 35 V RMS Schluss, was 153 W an 8 Ohm entspricht. Das war sicher auch der Grund, warum, in der Übergangslösung so ein Teil durchbrannte. Klanglich mag ich die aktuell käuflichen Typen auch nicht, sie klingen oft schrill und stark verfärbt.

Die nachfolgenden Treiber (siehe Tabelle) schaute ich mir zumindest mal genauer an:

Die Markennamen "IMG Stageline" und "Monacor" sind Synonyme, Monacor vertreibt die gleichen Treiber unter beiden Namen.

Die Hörner Zeile 13 und darunter habe ich später bei einer weiteren Suche hinzugefügt... (daher nicht in alphabetischer Reihenfolge) Wenn man die Preisgrenze etwas höher (auf 65 EUR) setzt, dann kommen auch einige weitere Treiber in Frage, interessanterweise sind auch alle von Monacor.

Bei einigen Eminence-Hochtönerm sind keine Frequenzgang-Messungen verfügbar. Vermutlich sind diese ziemlich schlecht, schon die der APT-Treiber sehen diesbezüglich ziemlich "schlimm", also nichtlinear aus.

Leistungswerte in Klammern gelten für passive Weichen, sie sind also nur bedingt vergleichbar, 20 Watt aktiv oder 200 Watt passiv nahm ich mal als Minimum an, wenn keine Dämpfung nötig ist. Bei notwendigen 3 dB, also z.B. bei Kennschalldruck =100 dB SPL, was ein Delta von 3 dB zur Referenz von 97 dB bedeutet, genügt dann schon die Hälfte, also 10 W aktiv oder 100 Watt passiv.

| Treiber |

Dc (mm) |

fres (kHz) |

fu (kHz) |

fo (kHz) |

P RMS (W) |

Kennschalldruck (dB SPL) |

Preis (EUR) 08-2021 |

| 1. Eminence APT80 V2 | 25 |

1,5 |

3,5 |

10 |

45 |

105 | 39 |

| 2. Eminence BGH 25A | 25 |

1,225 |

2,5 |

15 |

25 |

108 | 46 |

| 3. IMG Stageline MHD-190 | 25 |

2,2 |

4,0 |

20 |

25 |

100 | 41 |

| 4. IMG Stageline HT-958PA | 25 |

2,2 |

5,0 |

20 |

30 |

101 | 39 |

| 5. Monacor MHD-55 | 25 |

3,0 |

3,0 |

15 |

30 |

103 | 43 |

| 6 Monacor MHD-152 | 35 |

1,5 |

3,5 |

20 |

75 |

105 | 136 |

| 7. Monacor MHD-240 | 25 |

2,0 |

3,5 |

18 |

40 |

107 | 64 |

| 8. Monacor MHD-230-RD | 25 |

1,1 |

4,0 |

16 |

40 |

109 | 58 |

| 9. Monacor MHD-230-SQ | 25 |

1,3 |

4,0 |

16 |

40 |

110 | 58 |

| 10. Monacor HT-30 | 12 |

2,0 |

5,0 |

18 |

50 |

98 | 16 |

| 11. Monacor HT-88 | 25 |

2,5 |

4,0 |

16 |

50 (50*?) |

99 | 23 |

| 12. Visaton HTH-8.7 | 25 |

1,9 |

3,0 (5,0)* |

14 |

(200)* |

106 | 41 |

| 13. beyma CP12/N |

25,8 |

- |

3,0 (6,0)* |

20 |

15 |

107 |

49 |

| 14. beyma CP16 |

25,8 |

- |

3,0 (6,0)* |

20 |

15 |

105 |

49 |

| 15. beyma CP22 |

37,6 |

- |

4,0 |

20 |

25 [AES] |

107 |

109 |

| 16. Eminence APT 150 V2 |

25,4 |

2,7 |

3,5 (5,0)* |

20? |

35 |

104 |

50 |

| 17. Selenium DT-150 |

25 |

1,5 |

1,5 (4,0)* |

15 |

(75)* |

108 |

30 |

| 18. Selenium ST-350 |

42 |

- |

3,0 |

20 |

(75)* |

111 |

75 $ |

| 19. Selenium ST-400 TRIO |

42 |

- |

6,0 |

18 |

20 |

111 |

80 |

Dc ist der Schwingspulendurchmesser in mm

fres ist die Resonanzfrequenz

Die untere Grenzfrequenz fu ist die empfohlene Grenzfrequenz, angesteuert mit einem Hochpass-Filter 2. Ordnung.

Die obere Grenzfrequenz fo stammt aus dem Datenblatt evtl. auch aus dem jeweiligen SPL-Diagramm bei etwa -8 dB.

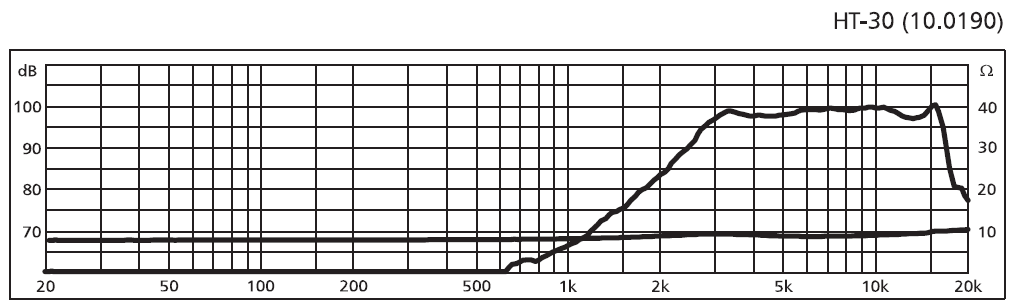

Hier ist der Frequenzgang des preiswertesten IMG-Hochtöners HT-30: (Quelle Hersteller-Datenblatt)

Vom Frequenzverlauf (direkt im Bild darüber) und dem sehr günstigen Preis (nur 32 EUR pro Paar!) sieht der Superhochtöner HT-30 von Monacor eigentlich genau passend aus. Die Hersteller-Empfehlung, ihn ab 5 kHz einzusetzen, kommt wohl von der kleinen Schwingspule mit einem Durchmesser von nur 12 mm. Vielleicht würde dieser Hochtöner in dieser Kombi nicht mal durchbrennen, er könnte aber bei hohen Pegeln schrill klingen oder gar kreischen.

Daher kam für mich der nächstteuere HT-88 von der gleichen Marke in Betracht. Dieser bietet eine schlechtere Linearität im oberen Frequenzbereich. Aber die ist laut Datenblatt-Frequenzgang immer noch besser als bei einigen teureren Hochtonhörnern aus dieser Liste.

Leider ist man bei diesem Tweeter mit der Grenzfrequenz von 4 kHz keine Oktave von der Resonanzfrequenz fr=2,5 kHz entfernt. Das ist eher eine Daumenregel, um störende Klangeinflüsse und Impedanzprobleme mit der Weiche zu minimieren. Fünf Kilohertz wären sicher klanglich besser. Auch bei den Internet-Bewertungen zu diesem Treiber gab es den Hinweis, ihn besser erst oberhalb der 4,5 kHz abzutrennen. Leider ist das mit dem vorhandenen Tieftöner nicht möglich, aber dafür erscheint mir eine stärkere Filterwirkung sinnvoll.

Eckdaten HT-88:

| Parameter |

Wert |

| Impedanz Z |

8 Ohm |

| Gleichstrom-Widerstand Re |

6,4 Ohm * |

| Schwingspulen-Induktivität Le |

ca. 100 uH * (bei 10 kHz) |

| Belastbarkeit RMS / Musik |

50 W / 100 W (Ferrofluid) |

| Kennschalldruck gemittelt (1W, 1m) |

99 dB SPL |

| einsetzbarer Frequenzbereich |

4,0 ... 18 kHz |

| Abstrahlwinkel |

60° H / 60° V |

| Breite |

87 mm |

| Höhe |

87 mm |

| Einbautiefe | 75 mm |

| Treiberdurchmesser (Magnet) |

82 mm |

| Masse m |

670 g |

Frequenzgang (0°) und Impedanzverlauf des geplanten Hochtonhorns: (Messung von Monacor / IMG-Stageline, Quelle Datenblatt)

Eingezeichnet wurden darin von mir zusätzlich:

- graue, senkrechte Linie: Resonanzfrequenz bei 2,5 kHz

- rote Linie: Empfehlung des Herstellers, Abtrennung bei

4 kHz mit einem Filter 2. Ordnung: vermutlich ist das

als Minimum anzusehen

- grüne Linie: Daumenregel, eine Oktave oberhalb der

Resonanzfrequenz (also bei 5 kHz) mit einem Filter 2.

Ordnung

- blaue Linie: geplante Umsetzung bei 4 kHz mit Filter

3. Ordnung

Damit sieht man, dass das 4-kHz-Hochpass-Filter 3. Ordnung bei 2,5 kHz sogar etwas stärker dämpft als der 5-kHz-Hochpass 2. Ordnung.

Der Impedanzgang zeigt noch eine leichte Erhöhung bei ca. 3,1 kHz, die einen messbare Auswirkung auf den Frequenzgang mit Hochpass haben könnte.

Bild des Hochtöners: (Quelle

Datenblatt des Herstellers Monacor): |

Bild eines Hochtöners vor dem

Einbau: |

Datenblatt-Link HT-88

Eine spektrale Abschätzung für den Hochtonbereich basierend auf einem Musiksignal ergab maximal etwa 20 W bei 300 W Eingangsleistung bei einer Abkopplung bei 4 kHz mit 3. Ordnung. Mit Rosa Rauschen sind es sogar nur winzige 2 Watt. Doch selbst beim oft benutztem Daumenwert von 10 %, also 30 Watt auf den Hochtonweig sind wenig Probleme zu erwarten. Dank des höheren Kennschalldrucks (99...102 dB SPL) wird nur etwa die Hälfte (-3 dB) der Leistung wirklich in den Hochtöner "gepumpt". Gedrosselt entweder durch einen aktiven EQ oder als Verlustleistung in den Lastwiderständen der passiven Weiche. So sind Leistungen oberhalb 15 Watt am Hochtöner in der Praxis auch bei großen Ausgangsleistungen nicht zu erwarten, was dem 50-Watt-Hochtöner, sofern diese Belastbarkeit stimmt, nicht wirklich stressen sollte. Der Magnet sieht schon so massiv aus, dass ich der Schwingspule 20 Watt zutraue, zumal ja dank Ferrofluid eine gute Kühlung vorhanden sein sollte.

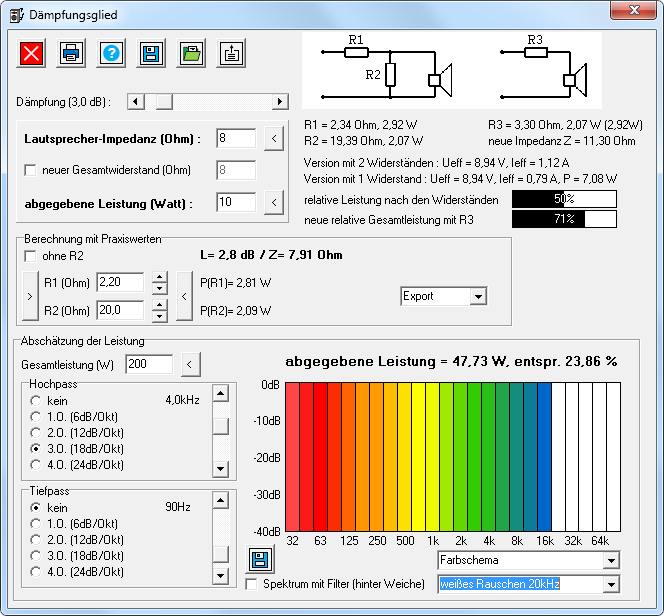

Bei 300 Watt Input und weißem Rauschen bis 20 kHz, was den worst-case ohne Clipping darstellt, wären es horrende 72 Watt im Hochtonzweig. Das würde dieser Treiber bei 50 W RMS / 100 W max. aber sicher nur sehr kurze Zeit überleben. Bei 200 W Eingangsleistung bleibt die Hochtonleistung dann jedoch unterhalb der spezifizierten 50 W. (Diese Betrachtungen gelten ohne die passive Dämpfung in der Weiche.) Siehe Update unten

5. Boxen-Konstruktion

Bei den ersten Simulationen und Abschätzungen wird auch schnell klar, dass mit diesem Tiefton-Treiber mehr Volumen besser wäre, die Gesamtgüte Qts ist leider doch etwas hoch, die Treiber-Kontrolle damit eingeschränkt.

Bassreflex bietet nicht nur den Vorteil für tiefere Wiedergabe, die Schwingspule wird auch besser belüftet und die Auslenkung im Bereich und oberhalb der Tuningfrequenz verringert, was am Ende höhere Maximalpegel gestattet.

Durch die gewollten, hohen Pegel muss bei einer Tuningfrequenz um 45 Hz auch der Bassreflexquerschnitt entsprechend groß sein, damit wird die Rohrlänge auch größer. Zwei Rohre mit jeweils 10 cm Durchmesser sollten es schon sein, um Strömungsgeräusche zu minimieren. Das ergibt 157 cm² und 18 cm Länge. Leider erlaubt auch die Innentiefe der Box keinen größeren Tunnel.

Da die 4 Rohre allein auch 15 EUR kosten, entschied ich mich für einen rechteckigen Port (13 cm x 11,6 cm) mit 150 cm² und effektive 17 cm Länge. Dieser Port sollte wie der Hochtöner in die Sperrholzplatte, die das obere 30-cm-Loch abdeckt, eingebaut werden. Rechteckig anstatt quadratisch wurde gewählt, um Überhöhungen durch stehende Wellen vorzubeugen.

Der Tieftöner passt nur theoretisch in das Originalloch, er benötigt an der Außenseite etwa 4...6 mm mehr beim Durchmesser-Lochausschnitt, daher kam hier die Holzraspel zum Einsatz, um eine Phase vorzusehen. Das soll auch möglichst viel Holz stehen lassen und so das Verwinden des Lautsprecherkorbes beim Einschrauben minimieren.

Da die vorhandene Sperrholzplatte über dem oberen Loch weiter benutzt werden sollte, diese aber schon einen Ausschnitt vom Piezo-Horn enthielt, wurde nun an dieser Stelle der Ausschnitt vergrößert und dort der Bassreflex-Tunnel von hinten angeleimt und von vorn verschraubt. Der Hochtöner kam darunter. Sonst hätte ich den Hochtöner nach oben gesetzt, um bei auf den Boden stehenden Boxen näher an der Hörerhöhe zu sein. Trotzdem habe ich versucht, den Abstand zwischen Reflexöffnung und Hochtöner möglichst groß zu halten. Beide Löcher (Tunnel und Tweeter) sollten aber in die obere 30-cm-Öffnung der Original-Box passen, die sich hinter der Platte befindet. Da der Hochtöner einen 60° Öffnungswinkel besitzt, stellt das so kein großes Problem dar, da man ja immer weit genug von der Box entfernt ist.

Da der Magnetdurchmesser des Hochtöners im Vergleich zur Tweeter-Front ziemlich groß ist, wurde ein kleinerer Lochkreis als der des Magneten benutzt und dieser Ausschnitt mit zwei schrägen Aussparungen versehen, um den Tweeter-Magneten diagonal von vorn durchzuschieben. Ich wollte so möglichst viel Holz hinter der Horn-Front aus Kunststoff stehen lassen. Hier wurde vor dem frontalen Anschrauben etwas Silikon zur Abdichtung benutzt.

Positionierung Hochtöner und Bassreflex-Tunnel:

6.1 Passive Frequenzweiche

Die zwei Fane-Bässe plus Hochton-Hörner kosteten zusammen nun also 204 EUR, also war das Budget eigentlich schon aufgebraucht.

Bei den ersten Berechnungen und anschließender Suche stellt man schnell fest, dass die Spulen für die passive Weiche ein teures Problem darstellen. Um etwa 0,33 mH sind jeweils im Hoch- und Tieftonzweig nötig, um mindestens zweiter Ordnung bei 4 kHz und 8 Ohm abzutrennen. Aufgrund der Leistung oberhalb von 200 W und den notwendigen Innenwiderständen erfordern ordentliche Drahtstärken Das heißt mindestens 1 mm (A=0,79 mm²), besser 1,2 mm (A=1,13 mm²) Durchmesser. Also müsste man hier schon einmal etwa 30 EUR allein für die 4 Spulen ausgeben. Das ist auch einer der Gründe, warum fast alle neuen PA-Boxen als Aktivsysteme ausgeführt werden.

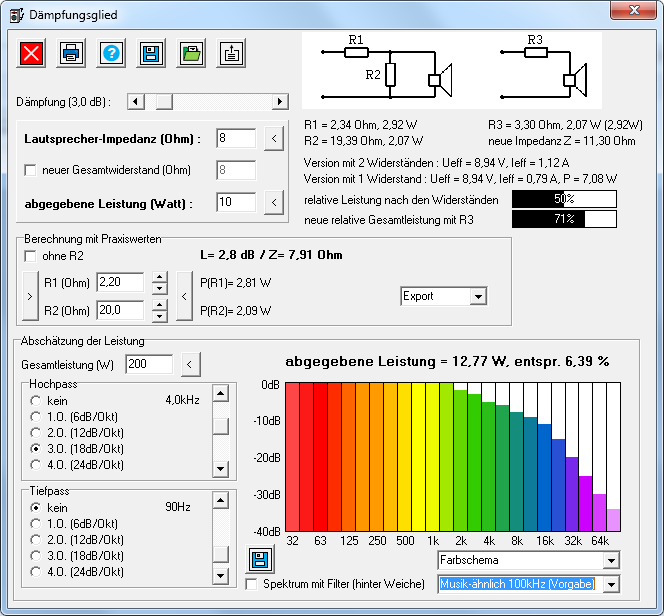

Die MKT-Folienkondensatoren bleiben halbwegs preiswert, hier reichen 250-V-Spannungsfestigkeit DC aus. Für die Hochtondämpfung, sind schon Power-Widerstände nötig, fünf Watt sollten es minimal sein. Will man Leistungen oberhalb der 150 ... 200 Watt fahren, sind es besser 10-Watt-Widerstände. Diese kann man aber auch sparen und mit einem Equalizer (mindestens 6 Bänder nötig) optimieren. Diese Widerstände kosten zusammen aber weniger als 2 EUR. Da die Boxen aber auch nicht sehr hoch sind und meist auf dem Boden stehen, wird durch die "Außer-Achse" beim Hören der Hochtonbereich eventuell schon etwas bedämpft, so dass ein lauterer Hochtöner bei 0° kein Problem darstellen sollte. Hier wollte ich erst probehören. Die unten angegebenen Werte dämpfen um etwa 3 dB und korrigieren die 8-Ohm-Impedanz etwas..Hier kann man alternativ mit einem EQ den Bereich um 4 ... 8 kHz etwas herausnehmen, um einen linearen Verlauf zu erhalten. Weiterhin normalisieren die beiden Widerstände die Nennimpedanz und unterdrücken die Erhöhung bei 3,1 kHz und den leichten Anstieg zu hohen Frequenzen (etwa 100 uH), der durch die Schwingspulen-Induktivität entsteht.

Eine Dämpfung nur mit R1 ohne R2 wäre zwar auch möglich, würde aber eine noch größere (Induktivität der) Spule erfordern.

Weitere Details zu dieser Weiche sind zur Benutzung des BassCADe-Tools im Filter-PDF-Guide beschrieben.

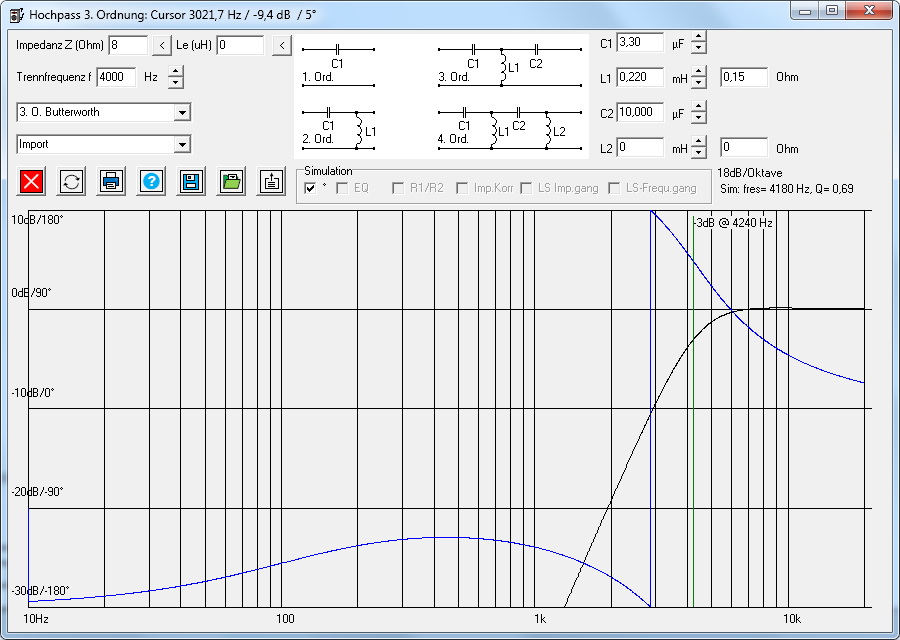

Ich wählte einen Hochpass 3. Ordnung ab 4 kHz, um den Hochtöner noch besser vor tiefen Frequenzen zu schützen, da mir der Abstand zwischen Grenzfrequenz und Resonanzfrequenz auch nicht groß genug erschien. (siehe Punkt 4) Das kostet praktisch kaum mehr, denn man kann eine Spule mit etwas niedriger Induktivität nehmen, das kompensiert den Preis des zweiten Folienkondensators etwas. Ein Filter vierter Ordnung würde aber schon wieder eine weitere, deutlich teuere Spule erfordern.

Der Tiefpass 2. Ordnung überträgt auch bis etwa 4 kHz. Da hier der Pegel vom Tiefton-Treiber bereits stark abfällt, genügt ein Filter 1. oder 2. Ordnung vollkommen. Auch hier kostet ein Filter 2. Ordung nicht wirklich viel mehr.

Aufgrund der stark ansteigenden Tieftöner-Impedanz im Grenzfrequenzbereich müsste man zumindest eine einfache RC-Linearisierung vorsehen. Bei der Impedanzlinearisierung am Tieftöner sind 20 ... 25-Watt-Widerstände nötig. Aber auch diese kosten mal 6 ... 8 EUR das Paar, zusätzlich zum Kondensator. Ein Bipolarelko würde hier gehen, dieser muss aber ausreichend Spannungsfestigkeit von mindestens 63 V AC besitzen.

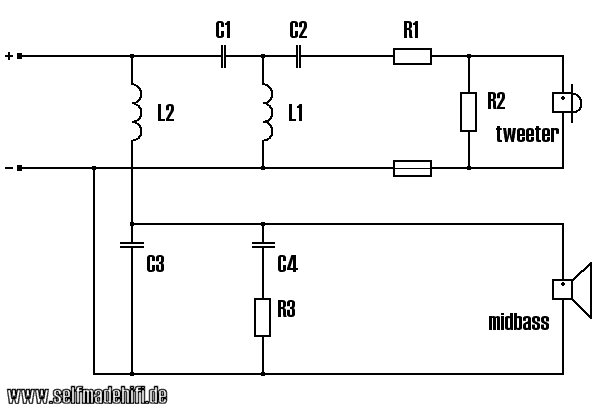

Zur Veranschaulichung habe ich das Bild aus dem Projekt 5 übernommen, auch wenn die Weiche am Ende etwas anders aussieht:

Hochpass:

C1: 3,3 uF / 250 V MKT

C2: 10 uF / 250 V MKT

L1: 220 uH / 150 mOhm, d= 1,0 mm Luftspule

R1: 2,2 Ohm / 10 W

R2: 22 Ohm / 10 W

F: Fuse / Sicherung: siehe Text

Tiefpass:

C3: 4,7 uF / 250 V MKT

C4: 15 uF / 63 V AC Bipolarelko

L2: 330 uH / 200 mOhm, d=1,2 mm, Luftspule

R3: 10 Ohm / 25 W

Um die Kosten zu senken, wurde am Schluss der Tiefpass (L2, C3 samt C4 und R3) komplett weggelassen, da der Pegel des Basses ja bei 0°-Achsenmessung stark oberhalb 4 kHz abfällt. Das spart mal etwa 32 Euro für beide Boxen.

Auch der Widerstandsteiler nach dem Hochpass kann entfallen, da ein EQ vorhanden ist.

Das ist der theoretische Frequenzverlauf des Filters an einer ohmschen Last:

Also bleiben nur C1, C2 und L1 für den Hochpass selbst. Die kosten in Summe für beide Boxen um die 20 Euro.

Da der Tieftöner oberhalb 3 kHz eine weiter steigende Impedanz (siehe oben in Kapitel 3) oberhalb von 30 Ohm besitzt, sind bei diesem 8-Ohm-System impedanzmäßig wenig Probleme durch das Zusammenschalten ohne Tiefpass zu befürchten. Nimmt man bei 4 kHz die 35 Ohm des Tieftöners parallel zu den 10 Ohm landet man auch bei 7,8 Ohm. Das ist mehr als die Minimalimpedanz des Tieftöners bei 140 Hz. Da das nur mit Wirkwiderständen (Realanteile) und nicht komplexen Werten gerechnet wurde, ist das nur eine grobe Abschätzung. Würde man Re=5,9 Ohm plus Le=1,4 mH, die in Reihe bei 4 kHz etwa 35 Ohm Impedanz ergeben, mit einem 10-Ohm-Realwiderstand parallel schalten ergibt das mehr als 9 Ohm.

Der Impedanzanstieg des Hochtöners ist von 8 Ohm bei 1 kHz mit bis zu 10 Ohm bei 10 kHz sehr moderat, so dass der Hochpass auch ohne eine Impedanzlinearisierung funktioniert.

Leider waren durch Softwaretreiberprobleme keine Messungen möglich. Die Simulationen lassen aber vermuten, dass eine Verpolung des Hochtöners etwas besser funktionieren könnte.

Da die Phase beim Hochpass bis nahe 270° (also durch den 180°-Bereich hindurch) geschoben wird, wäre bei nicht verpoltem Anschluss eine teilweise Auslöschung bei knapp unterhalb 3 kHz vorhanden. Da ist der Pegel durch das Filter aber auch schon niedrig genug, um keinen echten Pegeleinbruch zu erhalten.

Der Tieftöner wird, so wie oben dargestellt, natürlich phasenkorrekt (Plus an Plus) angeschlossen, um bei mehreren parallel eingesetzten Boxen einen Schalldruck-Zuwachs im Bassbereich zu bekommen.

Die drei Bauteile wurden auf eine kleine Holzplatte (4 mm Multiplex) montiert, verlötet und im Inneren an die Boxenwand geschraubt. Eine Schraube befestigt die Spule zusammen mit der Holzplatte an der Boxenwand. Dabei wurde auf der Holzplatte Platz gelassen, um die zwei Leistungswiderstände eventuell später noch nachbestücken zu können.

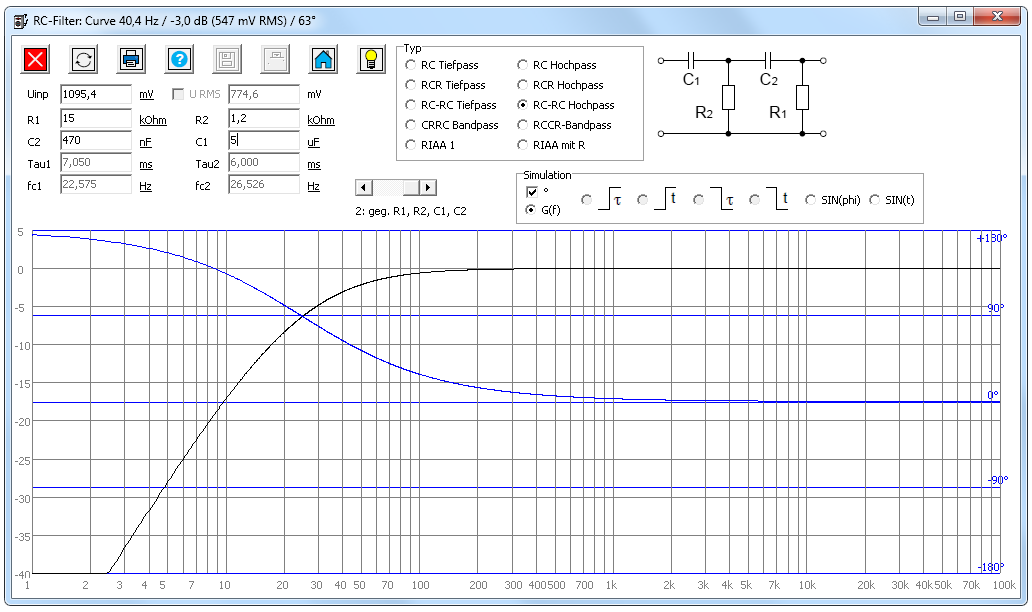

6.2 Low-Cut-Filter

Um den Tieftöner vor tieffrequenten Membranauslenkungen unterhalb von 40 Hz zu schützen, die der Lautsprecher akustisch kaum wiedergibt, die aber zu deutlich höheren Membranauslenkungen führen, wurde zwischen Mixerausgang und Verstärker-Eingang ein unsymmetrisches, kleines passives Filternetzwerk geschaltet, ein Low-Cut, also ein Hochpass mit niedriger Grenzfrequenz.

Es handelt sich um zwei nacheinander geschaltete RC-Hochpassfilter (oder CR-Hochpässe, wenn man die Reihenfolge berücksichtigt).

C1, C2: 10uF (damit zusammen 5 uF)

R1= 1,2 kOhm (oder waren es 1,5 kOhm?)

C3= 470 nF

R2= 15 kOhm (Der parallele Verstärker-Eingangswiderstand wirkt hier ebenso.)

Der Kondensator C1 wurde durch zwei antiseriell geschaltete konventionelle Elkos mit je 10 uF realisiert, da diese preiswerter, kleiner und einfach verfügbar waren.

Die Messung der gesamten Kette (Stimulation mit Frequenzgenerator am Mixer-Eingang und Messung am Lautsprecherausgang des Verstärkers) ergab damit eine -3-dB-Grenzfrequenz von ca. 38 Hz. Bei 30 Hz dämpft es schon mit etwa 6 dB, treibt also nur noch mit einem Viertel der Leistung. Das passt genau zu dem benötigten Low-Cut, um die Lautsprecher "unten herum" zu schützen. Oberhalb von etwa 45 Hz liegt die Dämpfung bei weniger als 1 dB, also quasi ohne hörbaren Einfluss.

Das Filter allein habe ich auch mal in BassCADe (3.5.2 in einer Beta-Version) simuliert: Die -3 dB gegenüber 1 kHz hat man dann um 40 Hz, -6 dB bei ca. 26 Hz. Durch das zusätzliche Hochpassverhalten im Bassbereich des Verstärkers liegt die -6-dB-Frequenz etwas höher. Vermutlich ist durch (vor allem Kondensator-) Bauteiltoleranzen die -3-dB-Frequenz aus der Messung etwas niedriger als die aus der Simulation.

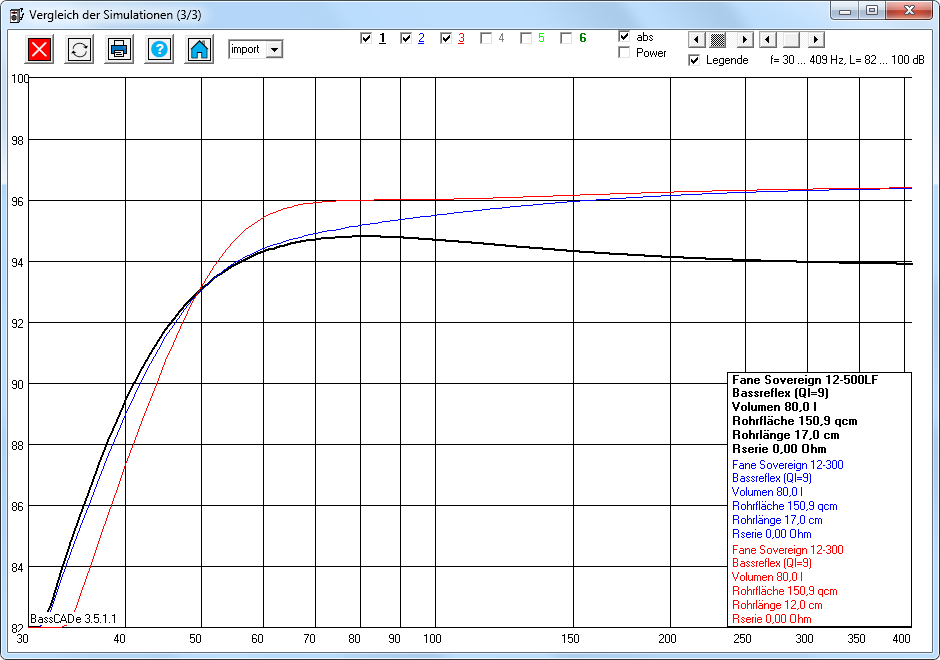

7. Gehäusekonstruktion

Die folgenden Simulationen zeigen das Verhalten des 12-500LF-Treibers im vorhandenen Volumen. Die Rohrlänge (17 cm) ist die maximal sinnvolle in diesem Gehäuse bei 150 cm² Tunnelfläche. Die Tuningfrequenz liegt dabei bei ca. 45 Hz. Die untere -3 dB Frequenz erreicht 43 Hz, die -8-dB wird bei 35 Hz unterschritten.

Die gleiche Abstimmung mit dem 12-300 zeigt der zweite, blaue Graph. Hier liegt die -3-dB-Frequenz bei ca. 51 Hz. Der dritte Verlauf zeigt den 12-300 in einer besseren Abstimmung mit einer Tuningfrequenz von 50 Hz. Das Rohr fällt dann auch kürzer aus.

Auf den Absolutpegel bezogen sieht dann der Unterschied nicht mehr so gravierend aus.

Rein rechnerisch überschreiten zwei Boxen nebeneinander bei 2x 150 W die 120 dB SPL in 1 m Entfernung.

Um eine ordentliche Verbindung zu ermöglichen und auch das Gehäuse anständig abzudichten, wurde die originale 6,3-mm-Klinkenbuchse samt Kunststoffteil gegen eine neue Neutrik-Speakon-Einbaubuchse (4-pin NL4MPR) ausgetauscht. Die preiswerteren Einbau-Neutrik-Buchsen NL4MP decken das Loch leider nicht vollständig ab, die größere Einbaubuchse NL4MPR schon. Diese passt genau in das 25-mm-Loch in der Boxen-Rückwand. Nur ein wenig Silikon wird benutzt, um es richtig dicht zu bekommen.

Tipp: Bei den Buchsen immer die 4-polige Variante einsetzen, bei den Steckern kann man alternativ auch die kompatible 2-polige Version benutzen. Der 2-polige Stecker passt in die 4-polige Buchse, umgedreht funktioniert es aber nicht. Und ich empfehle ausschließlich die Original-Neutrik-Teile, mit einigen Nachbauten hatte ich auch schon Kontaktprobleme oder mechanische Schwierigkeiten.

8. Messungen

Da sich nach dem Aufrüsten 2021 mein Soundkartentreiber mit Rückkopplungen weigerte, Messungen zu machen, habe ich leider keine Vergleichs-Messungen durchführen können. Hier hätte mich Alt gegen Neu im Vergleich sehr interessiert.

Eine simple Schallpegel-Messung bei etwa 1 Watt mit einem Musiksignal, ergab (Abstand unter 1 m) 100 dB SPL mit einer neuen und 93...95 dB SPL mit der alten Box. Allerdings habe ich erst später gesehen, dass die angezeigten 100,4 dB auf dem Multimeter das Messbereichsende waren, es waren also mehr. Also 7 dB Unterschied beim Kennschalldruck gibt es so nachweislich mindestens. Ich vermute, dass es eher 9...12 dB sein dürften. Bei höherer Leistung z.B. oberhalb von 100 W steigt diese Differenz weiter an, da der LF-Bass mit 500 W RMS und 1000 W Program dann noch fast im Leerlauf ist, während der alte schon an der Grenze war, also eine heiße Schwingspule besitzt, die durch den höheren Widerstand weniger Leistung (durch den geringeren Stromfluss) aufnehmen kann. Vermutlich wären zwei Messungen bei größerem Abstand mit weißen und rosa Rauschen hier besser als Vergleich gewesen, um auch den Pegelunterschied zwischen Hochton- und Bass-Lautsprecher bewerten zu können.

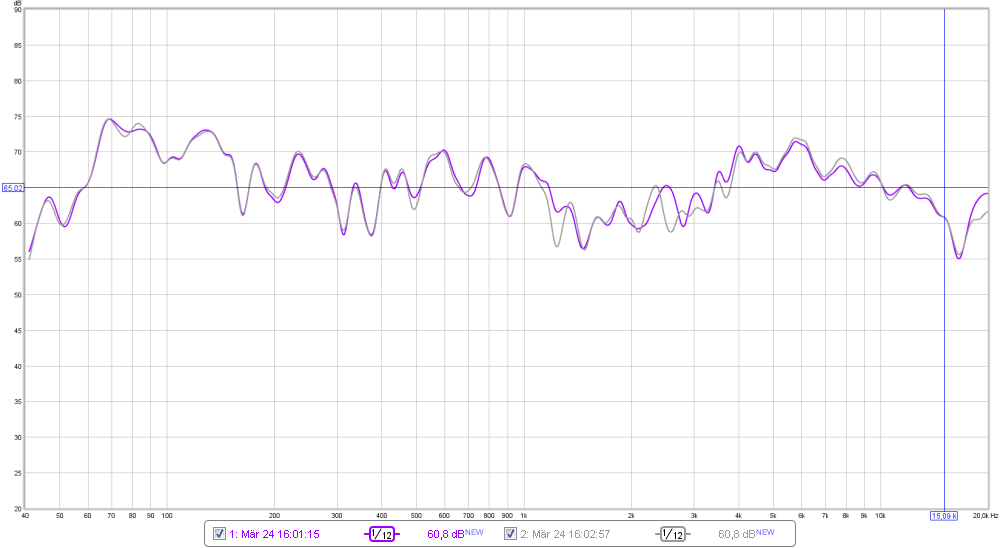

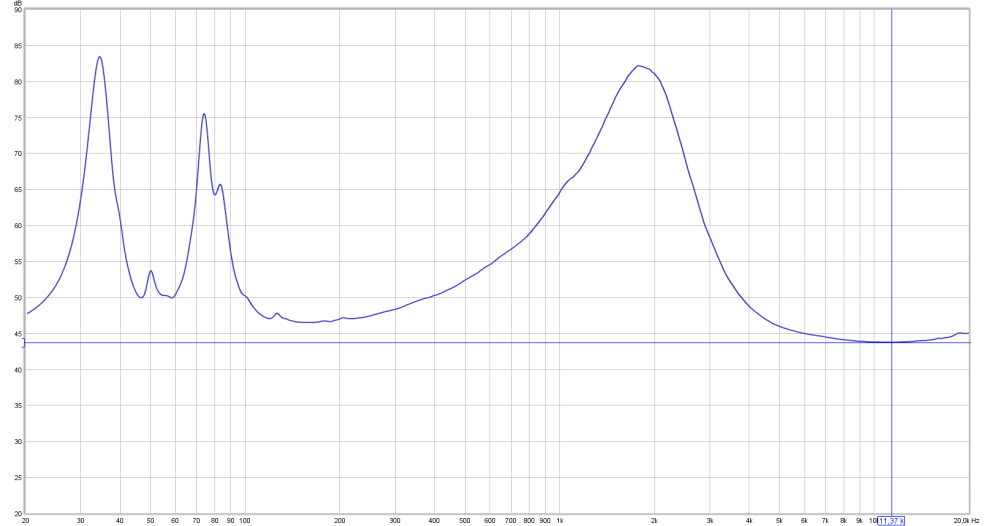

Im März 2023 (siehe Kapitel 12) konnte ich mit einem anderem Audio-Interface und nun bestückten Weichen-Widerständen Messungen durchführen. In rot ist der verpolte, in blau der gleichphasig angeschlossene Hochtöner dargestellt. Das Messmikro befand sich in 1,5 m Entfernung und einem Meter Höhe. Leider gab es wenig Freifeld, also viele Reflexionen.

Mit dieser simplen Weiche und den extrem preiswerten PA-Treibern sieht das Ergebnis soweit ganz okay aus. Dem großen Tieftöner geht im Bereich > 1,5 kHz außerhalb der 0°-Achse zwar mit bis zu 5 dB weniger die Luft aus, dafür ist der Hochtöner bei 6 kHz etwas lauter. Wie schon im Datenblatt zu sehen, fällt der Pegel dann ab 6 kHz kontinuierlich ab, liegt aber bis 14 kHz auf ausreichend hohem Pegel. Alles unter 150 Hz ist dem Raum zuzuschreiben, ignoriere ich hier also. Man könnte mit dem EQ den Bereich 4 bis 6 kHz oder sogar bis 8 kHz um 3...5 dB absenken und die Bereiche 1,5 ... 2,5 kHz etwas anheben, um ein noch neutraleres Verhalten zu bekommen. (Siehe am Ende dieser Seite für eine 15-Band EQ-Einstellung)

9. Hörergebnis

2021: Beim Hörtest ohne Pegeldämpfung ist der laute Hochtöner klar erkennbar, auch außerhalb der 0°-Achse. Hier sind alle EQ-Regler oberhalb von 4 kHz bei -3 dB sehr hilfreich. Damit hört man das PA-Horn zwar noch heraus, störend ist es aber nicht. Eine Bestückung der Weiche mit den in Kapitel 6 beschriebenen Widerständen wäre also sinnvoll gewesen.

Die beiden neuen Basstreiber klangen direkt nach dem Einbau in ihre Gehäuse im Bassbereich noch deutlich hörbar unterschiedlich zueinander. Die Tieföner müssen also erst einmal eine gewisse Zeit einlaufen. Doch der obere Bassbereich bis zu den Mitten klingt neutral, nicht aufdringlich und angenehm, wenn auch klar erkennbar nach PA und nicht nach HiFi. Insgesamt ist nun alles trotzdem voller und um Welten musikalischer als vorher.

Beide Boxen nah beieinander geben aber genügend, neutralen Bass, wenn auch keine überzogene Bassanhebung (Boom-Box) mehr vorhanden ist. Bei niedrigen Leistungen (bis 30 W) kann man den Bass-EQ (42 Hz) noch etwas (3 ... 6 dB) anheben wenn man möchte. Will man mehr Lautstärke sollte alles im unteren Frequenzbereich schön neutral (flat) sein, sonst besteht die Gefahr, dass die großen Membranen vor allem bei lautem Tiefbass anschlagen.

Auch meinem Kumpel gefiel der "neue" Klang, vor allem mochte er die Lautstärke mit den möglichen Reserven. Diese Teile waren nun bei 30 Watt schon deutlich lauter als die bisher benutzte Übergangslösung mit übersteuerten 200 Watt. Oberhab von 70 W ist die neue Box rechnerisch auch lauter als die Vermona-Originalbox. In normalgroßen Räumen (keine Säle) waren bisher auch nie mehr als 2x 50 Watt nötig. Dank vorhandener LED-Pegelanzeige an den Lautsprecherausgängen des Verstärkers lässt sich das gut überwachen.

Da der vorhandene DJ-Mixer einen eingebauten 6-Band Equalizer (Mittenfrequenzen 42 Hz; 152 Hz; 480 Hz; 1,5 kHz; 4,8 kHz; 15,4 kHz) besitzt, war die Pegelkorrektur im Hochtonbereich mit den zwei Reglern oberhalb der 4 kHz kein Problem.

2023: Nach dem Austausch der Hochtöner (siehe unten), bei dem auch die zwei Widerstände in jeder Weiche bestückt wurden, gab es einen weiteren Hörtest. Mit dieser Pegeldämpfung klingt es insgesamt besser und homogener als mit zu lautem Hochtöner und Mixer-EQ. Das passt auch, da der neue Mixer nur noch einen 5-Band-EQ hat. (Mittenfrequenzen bei 60 Hz, 250 Hz,1 kHz, 4 kHz, 12 kHz)

Man hört die PA-Charakteristik durch den Abfall oberhalb 6 kHz immer heraus.

Der Pegel reicht für Konservenmusik immer aus, solange man das Boxenpaar nicht allein in Sälen oder im Freien einsetzt.

10. Ergebnis Gesamtbox

| Parameter |

Wert |

| Impedanz Z |

8 Ohm |

| durchschnittlicher Kennschalldruck |

96 dB SPL (1 W 1 m) |

| maximaler Schalldruck bei 220 W* |

119 dB SPL |

| Trennfrequenz |

4 kHz |

| Frequenzbereich (-8 dB) 0° |

35 Hz - 16 kHz |

| Frequenzbereich (-3 dB) 0° |

42 Hz - 12 kHz |

| Maximalleistung RMS als Bass > 30 Hz* | 50 W |

| Maximalleistung RMS full-range, Bass > 40 Hz* | 160 W |

| Maximalleistung Musik full-range > 40 Hz* | 220 W |

| Maximalleistung Musik, als Top > 80 Hz* | 300 W |

Das Originalgrill, das aus Akustikstoff und Gewebe besteht, wurde wieder vorn vor den Treibern angeschraubt. Es deckt die helle Holzkonstruktion des Tunnels auch gut ab, so dass man diesen nicht dunkel lackieren muss.

11. Kostenübersicht und Vergleich (Stand September 2021)

Tieftöner: Fane Sovereign 12-500LF für 79,00 EUR pro Stück bei Thomann

Hochtöner: Monacor HT-88 für 23,00 EUR pro Stück bei Völkner

Hochpass-Spule: Monacor LSIP-22/1 (220 uH, 1 mm) für 5,99 EUR pro Stück bei Völkner

Hochpass-Kondensator: (MKT 3,3 uF, 250 V) für 1,34 EUR pro Stück bei Völkner

Hochpass-Kondensator: (MKT 10 uF, 250 V) für 2,98 EUR pro Stück bei Völkner

Speakon-Einbau-Buchse: Neutrik NL4MPR 3,19 EUR pro Stück bei Völkner

Speakon-Stecker Neutrik NL4FX für 3,98 pro Stück bei Völkner (zum Austausch gegen die beiden Klinkenstecker an den vorhandenen Kabeln)

Plastikgehäuse mit Stereo-Cinch-Kabel (RCA), 2 Cinch-Buchsen, Kondensatoren und Widerständen in Summe ca. 5 Euro.

Verbrauchsmaterial: Lautsprecher-Kabel, 12 Flach-Stecker (für die Lautsprecher selbst), über 50 Schrauben, Schrumpfschlauch, Holzkaltleim, Silikon, Lot, Holzplatten für Reflextunnel und Weiche (da die für die Front schon existierte)

Summe des verwendeten Materials für beide Boxen ca. 250,- Euro.

Arbeitszeit ca. 4 h (ohne die beiden Reflextunnel)

Nicht verwendet und damit eingespart (das würde auf die 250 Euro sonst noch obendrauf kommen):

Summe: ca. 32 EUR bestehend aus:

Tiefpass-Spule: Monacor LSIP-33 (330 uH, 1,2 mm) für 8,70 EUR pro Stück (2 nötig) bei Völkner

Tiefpass-Kondensator: (MKT 4,7 uF, 250 V) für 1,95 EUR pro Stück (2 nötig) bei Völkner

Tiefpass-Impedanzkorrektur Bipolar-Elko: 15...33 uF für 1,42 EUR pro Paar bei Völkner (je nach Typ eventuell auch deutlich teurer)

Tiefpass-Impedanzkorrektur Widerstand: 10 Ohm / 25 W für 3,99 EUR pro Stück (2 nötig) bei Völkner

Vernachlässigbar sind die 1,40 EUR für die vier 10-Watt-Hochlastwiderstände zur Pegelreduzierung für ca. 0,35 EUR pro Stück.

Heutzutage lohnt sich Boxenbau aus finanzieller Sicht kaum noch. Aber der Preis ist in Anbetracht des Resultats vollens in Ordnung, zumal es ja solche passiven, breitbandigen PA-Boxen immer weniger am Markt gibt. Wenn sie Bässe können sollen, sind meist nur aktive Sets meist auch mit Subwoofern.

Ein solches Set, was nicht schlecht zu sein scheint, ist z.B. folgendes theBox-Set bei thomann, es kostet so um 600 EUR (thomann-link)

Boxengehäuse, PA-Verstärker, Mixer und Kabel sind aber vorhanden und können nun weiter benutzt werden.

Auch Boxen, die im gleichen Lautstärkebereich (Kennschalldruck und Leistung) spielen wie z.B. Behringer Eurolive B212XL (thomann-link) sind für 120 EUR pro Stück zu haben, sind aber zumindest im Bassbereich schlechter.

Auch die Behringer VS1520 (thomann-link) für 160 EUR hat (durch größeren Treiber) eventuell vergleichbaren Bass, ist aber schwerer, soll keinen angenehmen Hochtonbereich haben und auch keine Speakon-Anschlüsse. (Kennschalldruck 94 dB SPL)

Sonst wären vielleicht noch theBox PA302 (thomann-link) für 160 EUR (angeblich auch schwächerer Bass) eine Alternative.

Das theBox PA502 (thomann-link) für 190 EUR scheint anhand der Datenblattwerte und Benutzer-Rezensionen die einzige, bessere Alternative im Niedrigpreis-Segment zu sein, die kostet aber auch schon fast das Doppelte. Wie diese aber im Vergleich klingen, kann ich natürlich nicht sagen.

Eine komplettes Boxenpaar, was klanglich nicht schlechter ist, kostet somit trotzdem deutlich mehr als das gesamte Material zum Aufrüsten von diesem.

12. Update Februar 2023

Nachdem die Boxen mal samt Verstärker längere Zeit oberhalb der Verstärker-Grenze benutzt wurden, war der Hochtonzweig bei beiden Boxen komplett defekt. Meine Vermutung: Durch das Leistungslimit der 2x200-Watt-Endstufe kam es zum Clipping und die Tweeter wurden so gegrillt. Eventuell wurde das durch den Equalizer mit einem Regelbereich mit bis zu +12 dB (also der 16-fachen Leistung) noch unterstützt. Eine Pegeldämpfung vor dem Tweeter gab es ja auch nicht.

So sah die Membran des durchgebrannten Hochtöners nach dem Öffnen aus:

Etwas anderes als Clipping konnte die Zerstörung der Hochtöner kaum verursachen, denn wie in den spektralen Betrachtungen zu sehen, sollten eigentlich Reserve vorhanden sein. Typisch fließen nur 13 Watt in den (um 3 dB zu lauten) Hochtonzweig, erst bei weißem Rauschen sind es 48 Watt. Das ist schon an der Obergrenze des Hochtontreibers (50 W RMS), kommt in der Praxis aber ohne spezielle Testsignale, ohne EQ und ohne Übersteuerung so nicht vor. Aber anhand der Treibergröße sind die 50 W RMS wohl sehr optimistisch, 20 W erscheinen mir hier eher realistisch.

Um die Boxen auch ohne Equalizer nutzen zu können, wurden die beiden oben beschriebenen Widerstände (2,2 und 20 Ohm a 10 W) zur Pegeldämpfung vor den Hochtöner geschaltet und zusätzlich ein Polyswitch (PPTC auch Polyfuse genannt) in die Minusleitung vor dem Widerstand R2 integriert, um den Hochton-Lautsprecher samt beider Widerstände vor Überlastung zu schützen. Vorgesehen wurde ein "ESKA FRX135-60F" (Reichelt-Link), der 60 V DC Spannungsfestigkeit und einen Haltestrom von 1,35 A besitzt. Der oberste Auslösestrom (Trip-current) liegt beim doppelten Wert, also 2,7 A. Dazwischen gibt es eine Erwärmung im Element, die auch nach gewisser Zeit zum Auslösen führt. Erst bei 70°C Umgebungstemperatur liegt der Auslösestrom bei 50 % also beim Haltestrom. 60 V DC sollten hier immer ausreichen, 200 W an 8 Ohm heißt zwar 40 V AC, die erwarteten 50 W nach dem Hochpass sind aber nur 20 V AC, was die 60 V DC nicht überschreitet, dazu kommt noch der Widerstandsteiler samt Lautsprecher in Serie. (Die Maximalspannung spielt auch erst eine Rolle, wenn die Polyfuse ausgelöst hat, sonst ist sie ja niederohmig.)

Spannungen und Ströme an einem 8-Ohm-Lautsprecher und an 10 Ohm, die der benutzte Hochtöner in diesem Frequenzbereich hat: In Kombination mit der Sicherungselement und den beiden Widerständen sind es um 9 Ohm.

| Pmax (W) |

Urms (V) 8 Ohm |

Upp (V) 8 Ohm |

Irms (A) 8 Ohm |

Urms (V) 9 Ohm | Upp 9 Ohm (V) | Irms (A) 9 Ohm |

Urms (V) 10 Ohm | Upp 10 Ohm (V) | Irms (A) 10 Ohm |

| 5 |

6,33 |

17,9 |

0,79 |

6,71 |

19,0 |

0,75 |

7,07 |

20,0 |

0,71 |

| 10 |

8,94 |

25,3 |

1,12 |

9,49 |

26,8 |

1,05 |

10,0 |

28,8 |

1,00 |

| 15 |

11,0 |

31,1 |

1,37 |

11,6 |

32,8 |

1,29 |

12,2 |

34,5 |

1,22 |

| 20 |

12,6 |

35,6 |

1,58 |

13,4 |

37,9 |

1,49 |

14,1 |

40,0 |

1,41 |

| 25 |

14,1 |

40,0 |

1,77 |

15,0 |

42,4 |

1,67 |

15,8 |

44,7 |

1,58 |

| 30 |

15,5 |

43,8 |

1,94 |

16,4 |

46,4 |

1,83 |

17,3 |

48,9 |

1,73 |

| 35 |

16,7 |

47,2 |

2,09 |

17,7 |

50,1 |

1,97 |

18,7 |

52,9 |

1,87 |

| 40 |

17,9 |

50,6 |

2,24 |

19,0 |

53,7 |

2,11 |

20,0 |

56,6 |

2,00 |

| 45 |

19,0 |

53,7 |

2,37 |

20,1 |

56,9 |

2,24 |

21,2 |

60,0 |

2,12 |

| 50 |

20,0 |

56,6 |

2,50 |

21,2 |

60,0 |

2,36 |

22,4 |

63,4 |

2,24 |

| 55 |

21,0 |

59,4 |

2,62 |

22,2 |

62,8 |

2,47 |

23,5 |

66,5 |

2,35 |

| 60 |

21,9 |

61,9 |

2,74 |

23,3 |

65,9 |

2,58 |

24,5 |

69,3 |

2,45 |

| 65 |

22,8 |

64,5 |

2,85 |

24,2 |

68,4 |

2,69 |

25,5 |

72,1 |

2,55 |

| 70 |

23,7 |

67,0 |

2,96 |

25,1 |

71,0 |

2,79 |

26,5 |

75,0 |

2,65 |

Neun Ohm als Last und 1,35 A bedeuten 16,4 Watt. Ein Strom von 2,7 A würde dann schon 65,6 Watt bedeuten.

Bei Völkner gibt es diese PTCs für knapp 0,50 EUR pro Stück. Auch andere Hersteller wie z.B. Bourns bieten diesen Typ an. Im leitenden Zustand besitzt er einen Widerstand von unter 0,12 ... 0,3 Ohm. Nach mehreren Sekunden im Bereich 25 ... 50 W wird dieser hochohmig und trennt so den Hochtöner fast vollständig ab. Erst nach deutlich mehr 10 Sekunden ohne signifikanten Strom stellt er sich zurück. Ich wollte erst einen Widerstand im Bereich 68 ... 100 Ohm zu diesem Element parallelschalten, dann geht er nicht komplett aus, sondern dämpft um etwa 20 dB, also auf 1 % der Leistung. Aber die Abstimmung der Weiche wäre dann komplett daneben, daher ließ ich es.

Auch die Option einer Glühlampe zum Schutz den Hochtöners schaute ich mir an: Eine 12 V / 21 W -Lampe (nominal 1,75 A) hat einen Widerstand von 0,6 Ohm im kalten und 6,9 Ohm im heißen Zustand. Das ist nur Faktor 10 beim Widerstand, was zusammen mit dem Widerstandsteiler -3,5 dB im kalten und -8,3 dB im heißen Zustand bedeutet, also nur etwa 5 dB Änderung. Das ist mir bei starker Übersteuerung zu wenig. Sie würde also sanfter einsetzen, dafür am Ende aber nicht so stark wirken.

Man könnte nun trotzdem einen Polyswitch und eine Lampe in Reihe schalten, um nach längerer Übersteuerung mit der Limitierung durch die Lampe trotzdem komplett abzuschalten.

Als diese Aufrüstung mit 2 Widerständen und einem PTC durchgeführt wurde, habe ich auch den Impedanzgang gemessen. (Leider lief die Kalibrierung schief, daher gibt es keine gültigen Absolutwerte, ich lasse sie der Vollständigkeit halber mit drin.) Trotzdem kann man einige Probleme bei der Tieftonabstimmung (50 Hz und 80 Hz) erkennen. Die minimale Impedanz bei gut 11 kHz beträgt interpoliert etwa 7 Ohm, wenn man den minimalen Tieftöner-Widerstand von 7,4 Ohm bei 180 Hz aus dem Datenblatt als Referenz nutzt.

Der mit einem Messmikrofon aufgenommene Frequenzgang mit der angepassten Weiche ist oben zu sehen.

Mit einem 15-Band-Equalizer wären die folgenden Anpassungen (basierend auf Datenblatt-Frequenzgang und Messergebnissen) noch zu empfehlen, um einen neutraleren Klang zu erzielen:

- 8 kHz: -2 dB

- 4 kHz: -5 dB

- 2 kHz: +2 dB

- 100 Hz: -3 dB

- alle anderen Regler bei +-0 dB