|

|

| |

|

| |

|

Boxenbau Projekt 5: PA-Topteile

1. Einleitung

Also hier geht es um den Aufbau eines PA-tauglichen

Lautsprechersystems. Das sollte als Disco-System für

Partys und zur Beschallung für Bands (Bühne) geeignet

sein. Die Planung startete Ende 2013, der Bau begann im

März 2014..

In Räumen genügte mein "großes" HiFi-Laustsprechersystem (Projekt 3) immer vollauf, vor allem mit dem Zusatzsubwoofer (Projekt 1) war immer genügend Pegel und Druck vorhanden. Schon bei deutlich unter 50 W, vibrierten Holzvertäfelungen oder Panele mit und laut genug war es so allemal.

Hauptnachteile aber waren die schlechte

Transportierbarkeit (PKW-Anhänger oder Lieferwagen) und

vor allem der nicht ausreichende Schalldruckpegel im

Freifeld, also, wenn man draußen feiert.

Also musste hier ein passendes PA-System her, das deutlich

lauter (>+10 dB) als das bestehende Paar war. Dieser

Richtwert kam aufgrund eines angenommenen Pegelzuwachses

von 9 dB im Raum gegenüber dem Freifeld. Ziel war vor

allem ein hoher Wirkungsgrad, um auch mit den vorhandenen

"kleinen" PA-Endstufen (mit Ausgangsleistungen um 250 W

pro Kanal) ausreichend Pegel zu bekommen. Ich wollte auch

nicht zig Endstufen mit 3000 W Ausgangsleitung, die

jjeweils 16...20 A über das Netz ziehen.

Auch sollten die Lautsprecher leicht im normalen PKW

transportiert werden können und nicht zu schwer bzw.

unhandlich beim Tragen sein. Die unhandliche Schlepperei

der HiFi-Teile plus Subwoofer, Lichttechnik mit allen

Cases nahm schon überhand...

Bezahlbar sollte das ganze auch bleiben, da man für ein

paar Partys im Jahr nicht Tausende von Euros rumstehen

haben will. Als Maximalpreis nahm ich vorerst mal etwa

1000 EUR an.

.

Aufgrund der gewünschten Transportmöglichkeit ist man

schnell bei mehreren Einzellautsprechern, also mindestens

4 oder 6 einzelne Boxen, auf keinen Fall

Vollbereichsboxen. Auch sollten diese Einzelboxen halbwegs

klein und möglichst leicht sein.

2. Ideen

Der erste Gedanke: 1 Horntop mit einem oder zwei

12"-Treibern. Dazu ein Hochtonhorn und jeweils ein

gefaltetes Basshorn oder einen anderen Subwoofer für jede

Seite.

Um beim Horn-Top eine halbwegs niedrige Grenzfrequenz zu

bekommen, sind schon mindestens 50x60 cm Frontöffnung mit

entsprechender Bautiefe (>50 cm) notwendig. Das gibt

zwar einen Wirkungsgrad von 103 ... 106 dB und mindestens

300 W für jede Box schon fast 130 dB SPL bei 1 m, das ist

mehr als ordentlich. Horntreiber sind elektrisch nicht so

belastbar, da sich die Membran weniger bewegt. Ab

600...800 EUR für die Mitten-Lautsprecher wäre man dabei,

dazu Hochtonhorn (+150 EUR) und Gehäuse.

Im Vergleich zu einem direktstrahlenden Lautsprecher, die

auch Kennschalldruck von etwa 100 dB SPL erreichen und

höhere Leistungen haben, ist der Unterschied nicht so

eklatant, wie zuerst gedacht. Mit 100 dB SPL (1 W, 1 m)

und 500 W kommt man rein rechnerisch auch auf 127 dB SPL

pro Box. Bei doppelter Boxenanzahl ist man dann auch schon

lauter als das Horn.

Im direkten Vergleich mit meinen HiFi-Vollbereichsboxen

(je 92 dB SPL / 120 W), die nur 113 dB SPL bringen, ist

man bei "nur" jeweils 250 W schon etwa doppelt so laut,

also +10 dB. Und preislich wäre man bei zuerst geschätzten

450 EUR für das Paar plus Gehäuse, also etwa die Hälfte

des Horns.

Also sollte es eine kleine direktstrahlende Standard-Box und kein Horntop werden.

3. Treiberauswahl die Erste

Nun zum Check für den direktstrahlenden Mittelteil:

Auf der Suche nach geeigneten Lautsprechern, also 10-

oder 12-Zoll-Treiber, die auch im Mittenbereich anständig

klingen und mindestens 99 dB SPL (1 W, 1 m) bringen, wird

das Feld eher dünn. Man gelangt dann schnell zu

Eighteensound, Beyma und RCF. Alle diese Treiber sind auch

meist horntauglich, haben also eine sehr niedrige

Gesamtgüte. Der Vorteil dabei sind sehr kleine Volumen,

dafür aber keinen Bass, ideal für eine

Subwoofer-Satelliten-Kombination.

Hier sind einige der Treiber, die ich mir genauer

angesehen habe:

| Treiber |

Qts |

fs (Hz) |

Pmax (W) |

Xmax (mm) |

SPLcalc (dB SPL) |

Sensitivity (dB SPL) |

Preis (EUR) 01-2014 |

| 1. eighteensound 12MB600 | 0,18 |

44 |

450 |

4,5 |

99,0 |

101 | 148 |

| 2. eighteensound 12MB700 | 0,19 |

49 |

450 |

4,5 |

99,6 |

101,5 |

185 |

| 3. eighteensound 12MB1000 |

0,18 |

54 |

700 |

2,5 |

98,6 |

102 |

ca. 250 |

| 4. eighteensound 12ND610 | 0,14 |

46 |

450 |

3,5 |

99,8 |

102 | 265 |

| 5. beyma 12MI100 |

0,23 |

58 |

450 |

2,0 |

99,3 |

100 |

179 |

| 6. beyma 12P80Nd |

0,15 |

45 |

700 |

7,5 |

99,5 |

101 |

349 |

| 7. RCF L12P110K | 0,13 |

44 |

1000 |

3,0 |

99,7 |

101 |

197 |

Um bei 120 Hz als geplante untere Grenzfrequenz noch genügend Schalldruck (500 W für 126 dB SPL bei einem 30-cm-Woofer) sind mind. 3,5 mm Membranhub notwendig, da fallen der 5. und 7.raus, das sind eher Mitteltöner, die deutlich höher (200...500 Hz) angekoppelt werden müssen. (Ideale Horntreiber für ein Top!) Der 4. und 6. Treiber lässt sich auch als Bassreflex kaum unter 150 Hz bringen, das könnte für einige Subwoofer knapp werden und die Stimmwiedergabe verfälschen. Da ich nicht vorhersehen konnte, wie kritisch das werden könnte und um hier flexibel bei der Subwoofer-Auswahl zu bleiben, ließ ich sie auch weg.

Bleiben also die nahezu baugleichen 18-Sound-Chassis 12MB600 und 12MB700.

Die ebenfalls von 18-sound erhältliche Mid-Bass-Alternative 12MB1000 mit 700 W hat ebenfalls eine etwas knappe lineare Membranauslenkung. (Xmax= +- 2,5 mm)

Die beiden Treiber unterscheiden sich nur marginal. Mit einem Bassreflexvolumen von 13 l und einer Tuningfrequenz von 101 Hz ergeben sich etwa 120 Hz als untere Grenzfrequenz. Geschlossen betrieben im gleichen Volumen liegt die untere Grenzfrequenz zwischen 180 Hz und 190 Hz noch im Bereich, um einen weiten Bass (auch ein Horn) auch da ankoppeln zu können. Beide hätten dann Einbaugüten zwischen 0,5 und 0,6, eine gute impulsive Wiedergabe ist also möglich.

Vorteile 12MB600:

- preiswerter (Differenz pro Paar ca. 70 EUR)

- laut Internet-Benutzerbeschreibungen gutmütiger im Mittenbereich

- laut Herstellerempfehlung bis 2,2 kHz einsetzbar. (Oberhalb von 3 kHz gibt es hier mehr Resonanzen, reicht aber aus.)

- zwischen 1,5...2,1 kHz ist die 45°-Messung besser

(mehr Pegel, weniger Resonanzen)

Vorteile 12MB700:

- minimal höherer Pegel im "unteren" Frequenzbereich

(200...500 Hz)

- Laut Frequenzgangmessung auch im Mittenbereich bis zu 3 dB mehr Pegel um 500 Hz ... 1 kHz

- Weniger Richtwirkung: zwischen 600 ... 1500 Hz, die Kurven von 45° und 0° sind dichter beisammen

- laut Hersteller verzerrungsärmer im Mittenbereich

- laut Herstellerempfehlung bis 5 kHz einsetzbar. (da

muss man aber vorsichtig sein, oberhalb 4,2 kHz sind

nicht zu empfehlen)

- Herstellerempfehlung sind 10...80 l als Volumen (30-80l beim 600er Warumauchimer.)

- wahlweise auch als 16-Ohm-Variante verfügbar, dann wäre auch ein Top mit 2x12" möglich (dann wieder ideale 8 und nicht 4- oder 16-Ohm, bei langen Kabeln und normalen Endstufen besser)

Frequenzverlauf des 600er im 50l-geschlossenes Gehäuse im Freifeld mit 0° und 45°:

Messung von eighteensound, Quelle Datenblatt

Frequenzverlauf des 700er im 50l-geschlossenes Gehäuse im Freifeld mit 0° und 45°:

Messung von eighteensound, Quelle Datenblatt

Der Abfall jeweils unterhalb 400...500 Hz liegt an der geringen Einbaugüte Qtc durch die kleine Gesamtgüte Qts des Lautsprechers in einem zu großen Volumen.

Bei kleineren Volumen steigt hier der Pegel wieder bei beiden (bei Qtc 0,5...0,7) bis etwa auf die 100-dB-Linie an.

Ideal wären beide bei ca. 1,2 ... 1,6 kHz zu trennen, das erfordert aber schon ein großes Hochtonhorn mit 1,4 oder 2" Treiber.

Gemeinsamkeiten:

| Parameter |

12MB600 und 12MB700 |

| Power: sinus / AES / Program / Peak |

300 W / 450 W / 600 W / 1200 W |

| Xmax (lin) |

+- 4,5 mm |

| Xpeak- to peak |

22 mm |

| Schwingspulendurchmesser |

75 mm |

| Außendurchmesser (Korb) |

315 mm |

| Lochkreis (cut-out) |

282 mm |

| Magnetdurchmesser |

200 mm |

| Verdrängungsvolumen |

4,7 l (bei Frontaleinbau) |

| Einbautiefe |

147,5 mm bei Frontaleinbau |

| Masse |

8 kg |

| Membran |

Papier, beschichtet und

wassergeschützt |

Unterschiede:

| Parameter |

12MB600 |

12MB700 |

| Qts / Qes /Qms |

0,18 / 0,19 / 3,9 |

0,19 / 0,20 / 4,7 |

| fs / Vas |

44 Hz / 115 Liter |

49 Hz / 101 Liter |

| Re / Le |

5 Ohm / 1,32 mH |

5 Ohm / 0,9 mH |

| Zmin @ 25°C |

6,5 Ohm |

5,7 Ohm |

| Power compression (@ -10 dB / -3 dB /

0 dB) |

0,5 dB / 1,6 dB / 3,0 dB |

0,4 dB / 1,5 dB / 2,8 dB |

| SPLmaxcalc (@ 400 Hz / 1 kHz) @ 450 W |

123 / 122 dB SPL(1 m) | 124 / 125 dB SPL(1 m) |

Es spricht also meiner Meinung nach etwas mehr für den 700er, also nahm ich jeweils einen in der 8-Ohm-Variante.

Bei der ersten Lieferung schliff leider eine Schwingspule, erst nach dem problemlosen Umtausch war alles in Ordnung.

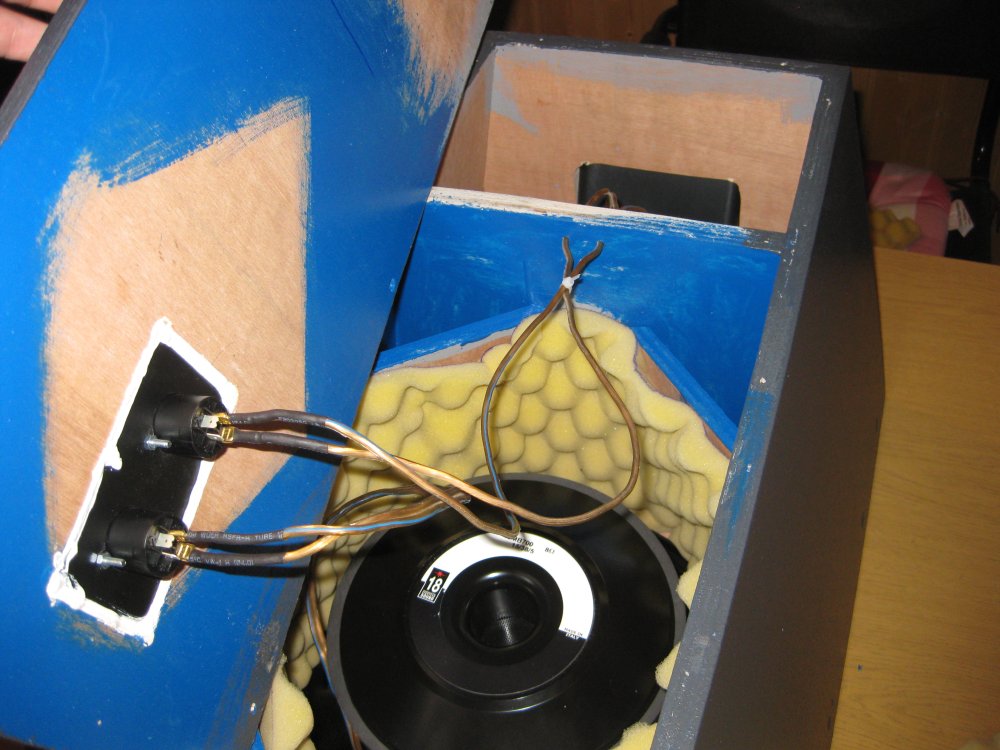

Bild der Rückseite und der Vorderseite:

4. Hochtonbereich

Der 30-cm-Mittenbass soll ja nicht über 1,5...3 kHz spielen, er soll hier an ein Hochtonhorn angekoppelt werden. Auch hier machte ich mich wieder auf die Suche. Ziel war eine Grenzfrequenz um 1,2 ... 2,5 kHz.

Gute Horntreiber kosten schnell über 300 EUR pro Stück, mit Alu-Hörnern ist man dann schon bei 800 EUR pro Paar. Das war für mich, weil das Teil dann doch zu selten benutzt wird, etwas zu teuer.

5. Treiberauswahl, die Zweite

Laut Datenblatt und einigen amozan-Bewertungen scheint der Selenium D220Ti mit dem Horn HL14-25 vom gleichen Hersteller hier ein sehr guter Kandidat zu sein, mit 60 EUR + 10 EUR pro Stück ist er auch preiswert. Die brasilianische Firma Selenium ist eine JBL-Tochter, wobei auch JBL diese Treiber verbaut, also ist das kein Billigschrott. (Auf der Rückseite ist auch das JBL-Logo.)

Dieser Treiber hat zwar "nur" eine 1" Öffnung, aber trotzdem eine 44-mm-Schwingspule (=1,7 Zoll), die Membran ist aus Titan. Dafür erscheint die Belastbarkeit von 23 W / 27 W AES fast schon niedrig.

Diesen Selenium gibt es in 3 Ausführungen: 8 Ohm, 16 Ohm, und eine abgewandelte OMF-Variante ohne Schraubbefestigung (daher auch weniger Bautiefe) ebenfalls in 8 Ohm.

Im Zusammenspiel mit dem Mid-Bass, der etwa 99...103 dB im Mittenbereich bringt, ist der Tweeter lauter, hat aber weniger Leistung. Hier hilft eventuell die 16-Ohm-Variante bei einer passiven Trennung, die anstatt ca. 109...112 dB schon mal 3 dB leiser ist, da sie weniger Leistung aufnimmt. Also muss die Leistung auch nicht verbraten werden, falls man eine passive Weiche nutzen will. Der Pegel hängt aber auch stark vom verwendeten Horn vor dem Treiber ab.

Eckdaten Treiber D220Ti:

| Parameter |

Wert |

| Munddurchmesser |

2,54 mm / 1" |

| Hornbefestigung, Gewinde |

1 3/8" / 18 TPI (35 mm) |

| Schwingspulendurchmesser |

44 mm |

| Kennschalldruck gemittelt (1 W, 1 m) |

109 dB SPL |

| einsetzbarer Frequenzbereich |

1,5 ... 21 kHz |

| max. Nennleistung: aktiv ab 1,5 kHz (AES / Programm) | 23 W / 46 W |

| max. Nennleistung: passiv ab 1,5 kHz (AES / Programm) | 60 W / 120 W |

| max. Nennleistung: aktiv ab 2 kHz

(AES / Programm) |

27 W / 54 W |

| max. Nennleistung: passiv ab 2 kHz

(AES / Programm) |

80 W / 160 W |

| DC-Widerstand / Impedanz |

6,0 / 8 Ohm (oder alternativ 11,2 /

16 Ohm) |

| Treiberdurchmesser (Magnet) |

115 mm |

| Einbautiefe (Magnet plus Gewinde) |

52 + 19 mm |

| Masse |

1,73 kg |

| Preis ca. |

60 EUR |

Frequenzgang-Messung (geglättet) mit Horn HL 14-25 (Quelle Datenblatt vom Hersteller)

(Der ungeglättete Frequenzgang ist zusammen mit den nichtlinearen Verzerrungen im Datenblatt der 16-Ohm-Variante zu sehen.)

Bild der Rückseite und Vorderseite:

6. Hornanforderungen:

Die Frontabmessungen und der Verlauf des Horns bestimmen maßgeblich die untere Grenzfrequenz und die Abstrahl-Charakteristik. Da der Hochtöner ab 2 kHz einsetzbar sein soll, muss das Horn vor dem Treiber dies auch ermöglichen. Auch sollte der Schall nicht zu gerichtet nur nach vorn abgestrahlt werden. Je breiter es (horizontal und vertikal) strahlt und je kürzer es ist, desto leiser wird das Horn mit Treiber sein.

Ziele:

Abmaße: Breite <34 cm, Höhe <= 16 cm, Tiefe 10...25 cm (vermutlich sind kürzere Hörner zu leise)

untere Grenzfrequenz <1,8 kHz

Abstrahlung H>=60°, V>=40°

Anschluss 1-Zoll, möglichst auch Gewinde passend zum Treiber 1_3/8", 18 TPI

Preis < 60 EUR /Paar

Die erste Betrachtung war das von Selenium empfohlene Horn. Ich schaute mir auch einige Hörner an, z.B.:

| Typ |

Abmaße BxHxT (mm) |

f-Bereich (kHz) |

Abstrahlung |

Preis |

| 1. Selenium HL 14-25 |

156 x 156 x 258 |

> 0,6 (0,8 - 18*) |

45 x 45° |

12 $ |

| 2. Selenium HC 23-25 |

254 x 128 x 145 |

> 0,6 (1,5 - 15*) |

100 x 40° |

15 $ |

| 3. Selenium HM 25-25 |

274 x 165

x 151 |

> 1,2 (0,8 - 18*) |

90 x 60° |

25 $ |

| 4. B&C ME 10 |

130 x 130 x 89 |

>1,5 |

90 x 60° |

25 $ |

| 5. B&C ME 20 |

145 x 145 x 90 |

>1,5 |

90 x 60° |

33 ¤ |

| 6. Eminence APT 150 |

192 x 114 x 81 |

>1,5 |

100 x 50° |

11 $ |

| 7. Eminence APT 200 |

150 x 151 x 110 |

>1,3 |

90 x 90° |

12 $ |

| 8. Eminence BH 410 |

142 x 142 x 111 |

? |

90 x 60° |

20 $ |

| 9. Celestion H1-9040P |

350 x 220 x 230 | > 0,7 |

90 x 40° |

20 ¤ |

| 10. Adam Hall LH-170 |

170 x 160 x 95 |

> 1 |

60 x 40° |

19 ¤ |

| 11. DAP HP-1 |

269 x 100 x 164 |

? |

? |

8 ¤ |

| 12. Selenium HM17-25 |

145 x 160 x 103 |

>1,5 |

60 x 40° |

? |

Eckdaten Horn HC23-25:

| Parameter |

Wert |

| Abdeckung / Richtwirkung (H x V) |

100° x 40° |

| Eigenvolumen (verdrängt) |

0,6 l |

| Frontabmessungen (B x H) |

254 x 128 mm |

| Lochausschnitt |

220 x 85 mm |

| Hornlänge (Einbautiefe) |

145 mm (127 mm) |

| Masse |

340 g |

| Material |

ABS-Plastic |

| Preis ca. |

13 EUR |

Eckdaten Horn HM25-25:

| Parameter |

Wert |

| Abdeckung / Richtwirkung (H x V) |

90° x 60° |

| Eigenvolumen (verdrängt) |

1,2 l |

| Frontabmessungen (B x H) |

274 x 165 mm |

| Lochausschnitt |

235 x 125 mm |

| Hornlänge (Einbautiefe) |

151 mm (139 mm) |

| Masse |

810 g |

| Material |

Aluminium |

| Preis ca. |

25 $ |

Die Empfehlung des Herstellers ist das dazu passende Horn HL 14-25. Hauptvorteil: Es ist laut und hat einen konstanten Frequenzverlauf. Ein Nachteil dieses Horns ist die Hornlänge, also nötige Bautiefe und die starke horizontale Richtwirkung mit nur 45° Öffnungswinkel. Die Hersteller-Messung D220Ti mit HL14-25 zeigt einen sehr geraden Frequenzverlauf von 1,5 bis 20 kHz (+- 2 dB) und das mit einem Pegel oberhalb von 110 dB SPL. Er sieht ziemlich gut aus, auch ungemittelt. Es benötigt eine sehr große Boxentiefe von innen über 30 cm.

Mit dem Horn HM25-25 ist der Treiber D205Ti, wenn man 2 Kurven vergleicht, etwa 3 dB leiser gegenüber dem HL14-25.

Hier könnte auch das Horn HC23-25, ebenfalls von Selenium/JBL, eine bessere Alternative sein. Es strahlt breiter und bietet auch noch weniger Einbauhöhe und geringfügig kleinere Einbautiefe, es sollte vom Pegel her ungefähr auf den Niveau des HM25-25 liegen. Leider gibt es dazu vorab keine echten Vergleichsmessungen.

Um hier nicht "zu leise" zu werden, und da der Hochtonbereich immer etwas lauter sein kann, nahm ich die 8-Ohm-Version des Treibers D220Ti mit dem passenden Horn HC23-25. Beides gab es beim gleichen Versender: Strassacker. Da das HM25-25 auch nur schwer zu bekommen war, schien die Entscheidung hier leicht.

Eine Pegelmessung von dieser Treiber-Horn-Kombination ergab eine durchschnittliche Differenz von gut +5 dB gegenüber dem Mitteltöner, d.h. der Kennschalldruck dürfte um 106 ...107 dB SPL (1 W, 1 m) liegen. Eine genauere Messung habe ich leider nicht durchführen können. Ich hatte mir hier etwas (ca. 2 dB) mehr erhofft, insbesondere da der Horntreiber ja nur 27 Watt RMS und 54 Watt Programm (bei aktiver Abtrennung >= 2 kHz) bietet.

Die 107 dB SPL dürften ungefähr hinkommen, da der Hochtöner mit der oben beschriebenen Passivweiche, die 3 dB dämpft, im Mittel laut Messung mit Passivweiche immer noch ca. 2...3 dB lauter ist als der Mitteltöner bei etwa 1 kHz. Laut 18sound hat er da 101 dB. Siehe Messung im Kapitel 11.

Trotzdem ist rein rechnerisch der Hochtonbereich das leiseste Element aller 3 Wege. Ohne Raumreflektion in 1 m Entfernung liegt das Maximum mit Programm-Power bei 127 dB SPL (107 dB 1 W 1 m, 2x54 W). Der Mittentreiber erreicht hier 131 dB SPL (100 dB 1 W 1 m, 2x600 W). Der Basstreiber mit dem niedrigsten Kennschalldruck kommt dank Druckaddition zweier Treiber und mehr Leistung auf 130 dB (95 dB 1 W 1 m, 2x 800 W). Mit 4 Basstreibern sind es dann sogar noch 6 dB mehr. Die meisten Musikstücke sind aber meist leiser im Hochtonbereich, was also in der Praxis kein großes Problem für den Tweeter darstellen sollte.

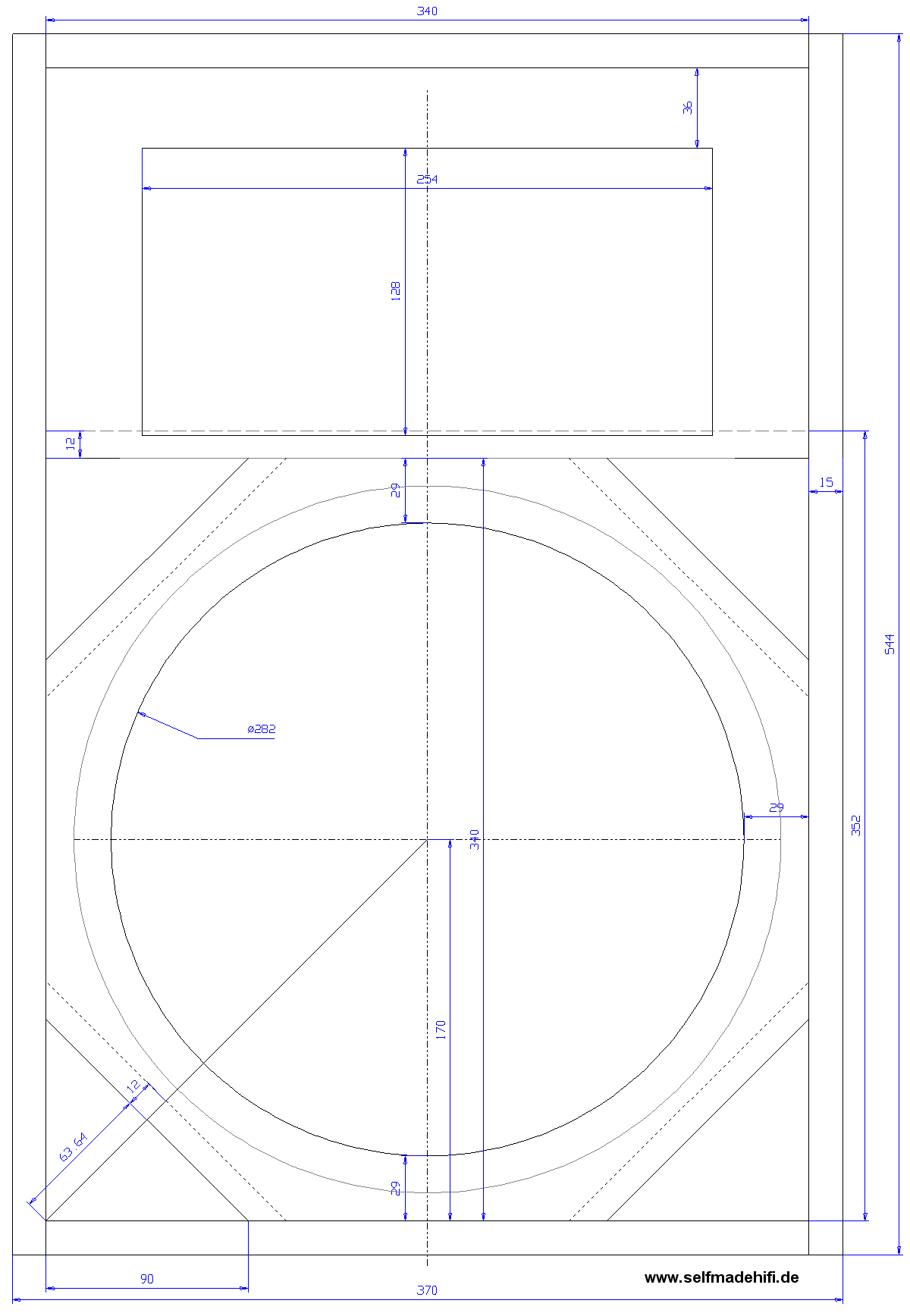

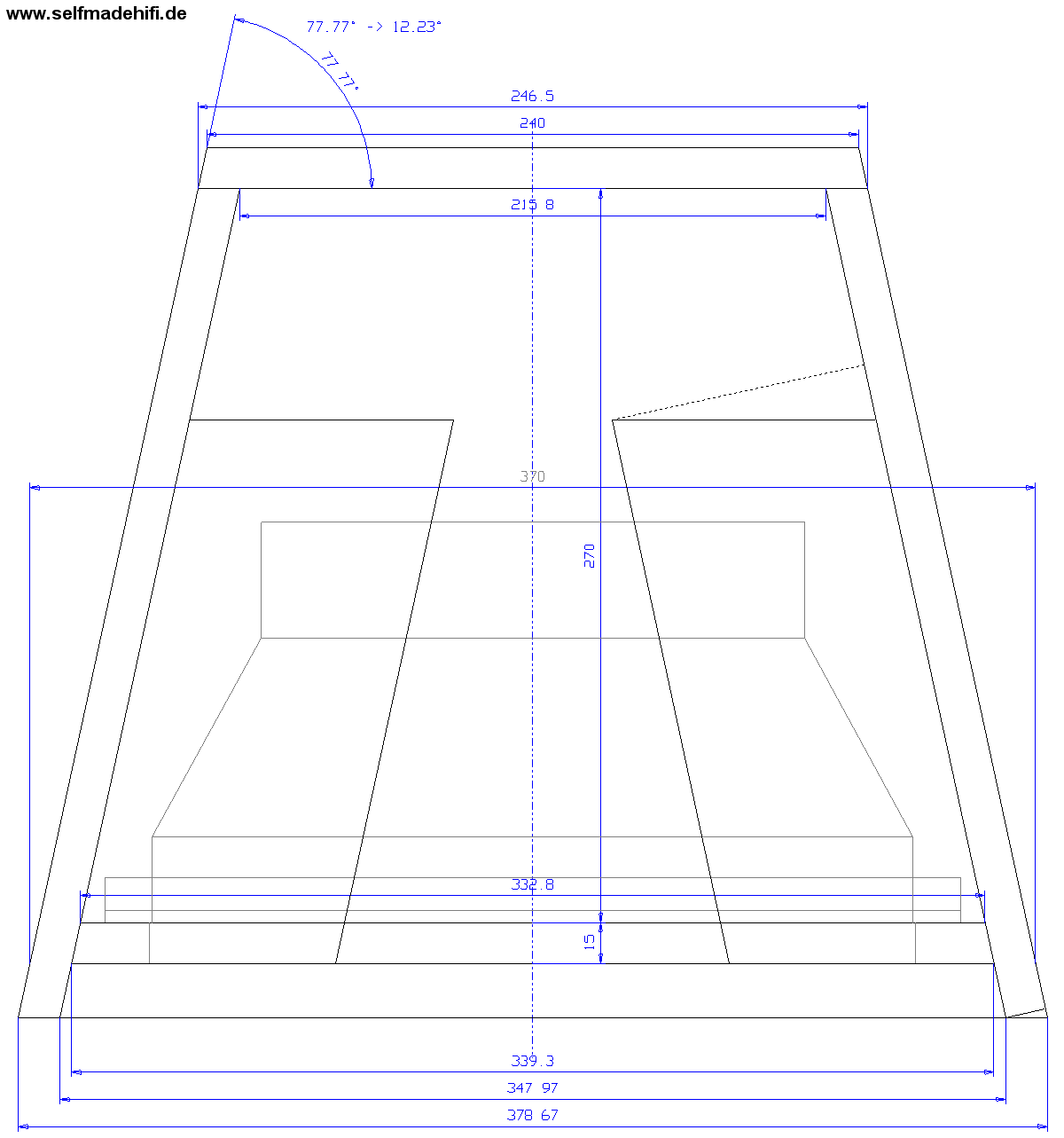

7. Boxen-Konstruktion

Die 2 Lautsprecher plus Hochtontreiber inklusive Hörner kosteten nun also ca. 520 EUR, die Hälfte des veranschlagten Zielpreises.

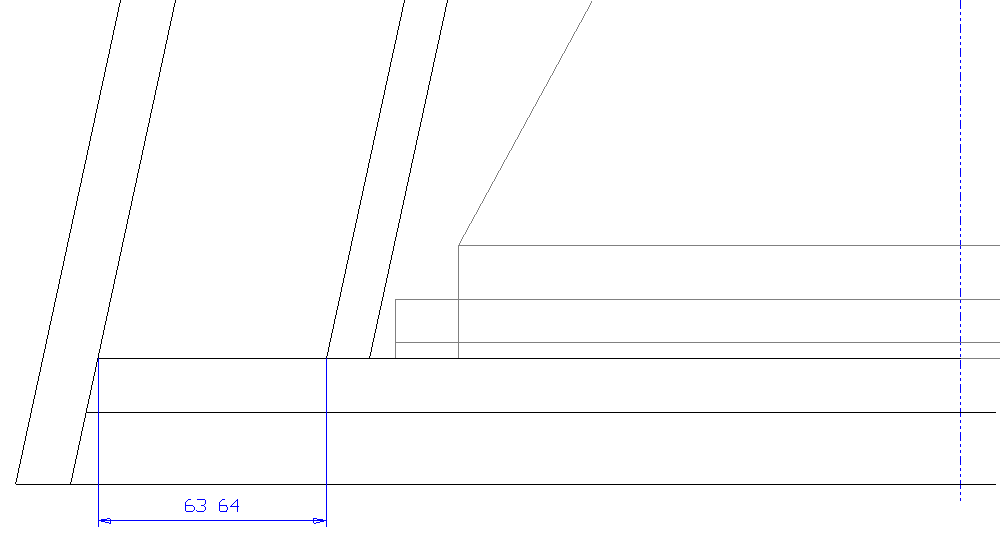

Bei den ersten Simulationen und Abschätzungen wird schnell klar: Durch die hohen Tuningfrequenzen sind relativ große Reflexöffnungen nötig, so dass auch die Rohrlängen (trotz einer relativ hohen Rohrresonanzfrequenz) schnell ansteigen. Hier wäre mehr Volumen besser. Um PA-like auszusehen und weniger Gehäuseresonanzen zu bekommen, wurde das Gehäuse nicht als Quader, sondern mit symmetrischer Trapezgrundfläche geplant. Hier wird es schwer, lange Bassreflexrohre einzubauen, ohne viel Frontfläche zu spendieren. Nach etwas Überlegen wurde dann die Idee, die Rohre als vier dreieckige Tunnel in den Ecken auszuführen, als beste Variante gewählt. Vier davon sollten um den Bass herum angeordnet werden. Jeder Tunnel hat eine Seitenlänge von 9 cm, damit ergibt sich eine Fläche von 162 cm², was etwa zwei Rohren mit je 10 cm Durcmesser (oder 4 mit 7,2 cm) entspricht. Somit verlängert sich die nominale Länge auf 29 cm. Durch die Eckposition wird jeder Tunnel auf theoretisch etwa 19 cm Länge reduziert, ich habe das schräge Brett mit 189 mm Länge, was zusammen mit der Frontplatte zu einer Gesamttunnellänge von 205 mm führt.

Ein kurzer Check der Wellenlänge zeigte, dass es kein Problem bei der Tuningfrequenz von 100 Hz (Lambda = 3,4 m) gibt. Und selbst eine Oktave höher ist bei Abständen unterhalb von 40 cm immer <Lambda/4 gewährleistet. Ein weiterer Vorteil der Ecktunnel ist auch die längere schräge Seitenwand nach hinten.

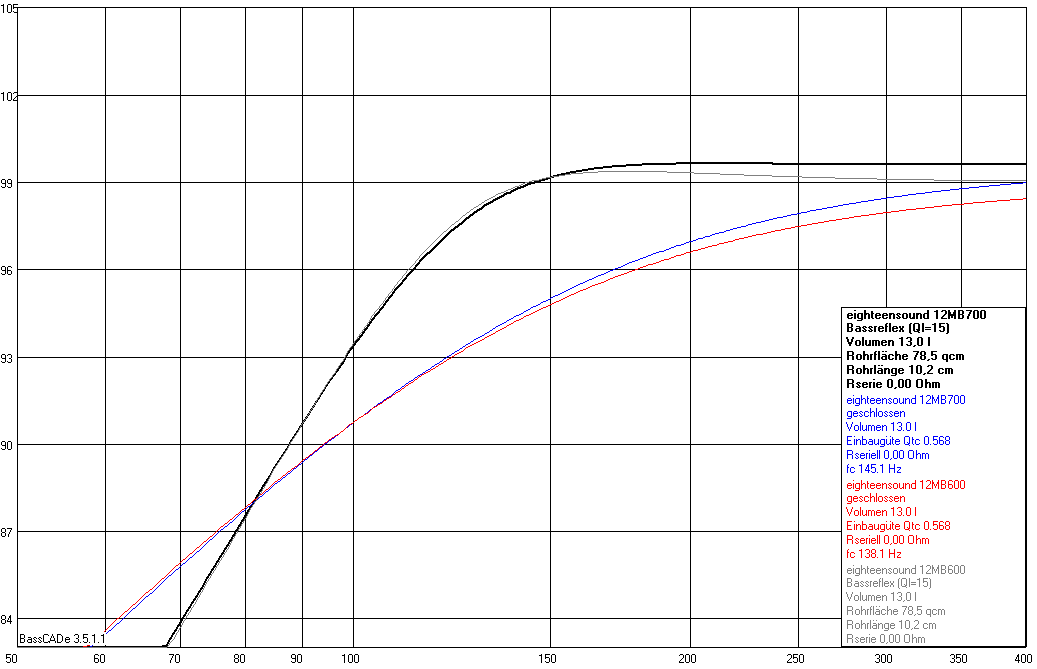

Mit einem Bassreflexvolumen von 13 l und einer Tuningfrequenz von 101 Hz (entspricht einem Rohr mit Durchmesser d=10 cm und Länge L=10,2 cm) ergibt sich eine untere Grenzfrequenz von 123 Hz mit dem 12MB600 bzw. 117 Hz beim 12MB700. Geschlossen betrieben im gleichen Volumen liegt die untere Grenzfrequenz bei 180 Hz (MB600) bzw. bei 189 Hz (MB700) gerade noch im Bereich, um einen weiten Bass (auch ein Horn) auch da ankoppeln zu können. Dafür ist der Phasenverlauf dann unkritisch.

Die Amplituden-Verläufe sehen wie folgt aus:

Auch ist mit der linearen Auslenkung von +- 4,5 mm die Ansteuerung selbst bei 100 Hz bei 600 W kein Problem.

Bei mehr als 15 l akustischem Volumen lässt sich der Treiber nur noch bedingt nutzen. Zu diesem Volumen kommen noch das Chassis mit 4,7 l, die 4 Ecktunnel mit ca. 4,5 l, sowie Befestigungsbretter und Weichenteile mit weiteren 0,5 l , ergibt 24,7 Liter.

Die 90 mm Seitenlänge eines Dreiecks in der Ecke entspricht einem 72-mm-Rohr, ergibt also bei 4 Öffnungen mit 162 cm² Gesamtfläche, also so viel wie 2 Rohre mit gut 10 cm Durchmesser. Das klingt ordentlich. Mehr geht aufgrund der Länge nicht. Da dieses Topteil ja auch mit einer Aktivweiche abgetrennt laufen sollte, wird es trotzdem reichen. Bassreflex bietet nicht nur den Vorteil für tiefere Wiedergabe, die Auslenkung der membran ist geringer und die Schwingspule wird auch besser belüftet, was höhere Maximalpegel gestattet.

Außerdem stabilisieren diese 4 schrägen Bretter das gesamte Gehäuse zusätzlich. Aufgrund des kleinen Volumens bei großer Front wurde das Volumen des Basses vom Hochton getrennt, also eine Zwischenwand eingezogen.

8. Boxen-Material

Bei den Lautsprechern und sonstigen Einbauteilen wurde auch auf eine geringe Masse geachtet: 8 kg für den 30-er-Mid-Bass und 2,1 kg für den Hochtonteil sind auch nicht wenig. Deshalb sollten die Boxenwände möglichst leicht sein. Hier bietet sich Fichtenholz an, das es auch als Multiplex bzw. Spanplatte gibt, also bei moderaten Dicken genügend Halt und ein niedriges Gewicht ermöglicht.

Ich testete Meranti-Multiplex, das mir auch leicht und stabil vorkam. Ein Platte mit 2,44 x 1,22 m (Dicke 15 mm) kostete ca. 35 Euro. Gemessen wurde die Dichte mit nur 538 kg/m³, das ist wirklich leicht.

Die Außenwände sollten aus 15 mm starkem Multiplex, die Innenwände dann 12 mm dick und aus dem gleichen Holz-Multiplex sein.

Die Oberfläche sollte am Ende mit einer Farbe gestrichen werden, blau, grau... bloß kein schwarz. Das Beziehen mit Bespannstoff wäre auch möglich. Als Lackierung wurde grauer Strukturlack für das Äußere und ein dunkles blau für die Schallwand vorgesehen.

Da das geplante Horn den Hochtonteil sehr gut schützt, braucht man eigentlich nur für den Tieftöner ein Standard-PA-Boxengitter. Sonst wäre hier ein Gitter über die gesamte Boxenfront gekommen.

In die hintere Wand sollten 2 Speakon-Buchsen (tm Neutrik), die heute guter Standard, weil praktisch und sinnvoll sind. Geplant war auch ein Schalter, um zwischen Passiv- und Aktiv-Betrieb umzuschalten. Diesen ließ ich dann aber weg und machte die passive Frequenzweiche extern.

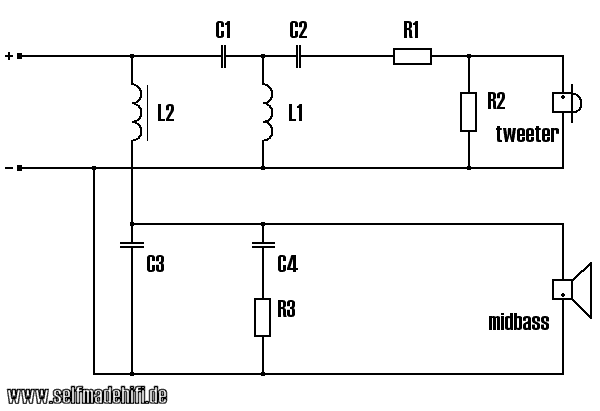

9. Frequenzweiche, die Erste:

Bei den ersten Rechnungen und anschließender Suche stellt man schnell fest, dass die Spulen ein teures Problem darstellen. Um etwa 1 mH sind jeweils im Hoch- und Tieftonzweig nötig, um mindestens 2. Ordnung bei 1,6...2 kHz abzutrennen. Aufgrund der Leistung oberhalb von 500 W an 8 Ohm und den notwendigen Innenwiderständen von <100 mOhm fallen Luftspulen auf jeden Fall weg. Die hohen Ströme (5...10 A) bei diesen Leistungen erfordern ordentliche Drahtstärken (mind. 1,5 mm, besser mehr) und bringen leider auch Ferritspulen zu schnell in die Sättigung, also sind hier geblätterte I-Kerne oder Trafospulen nötig. Aber hier noch einmal 100...300 EUR für die 4...6 Spulen auszugeben, erschien mir nicht sinnvoll.

Die MKT-Folienkondensatoren bleiben preiswert, hier reichen auch 250-V-Spannungsfestigkeit (entspricht etwa 1000 W an 8 Ohm) aus, besser sind aber 400-V-Typen. Für die Impedanzlinearisierung oder Hochtondämpfung sind schon Power-Widerstände nötig, 25 W sollten es dann mindestens sein.

Ich wählte einen externen Hochpass 3. Ordnung ab 3,1 kHz, um den Hochtöner vor tiefen Frequenzen zu schützen. Der Tiefpass 2. Ordnung läuft auch bis etwa 3,1 kHz. Da hier der Pegel vom Treiber bereits abfällt, genügt ein Filter 2. Ordnung vollkommen.

Aufgrund der Tieftöner-Impedanz wurde auch eine Linearisierung vorgesehen. Die 2 Tiefpass-Spulen wickelte ich selbst mit 1,5 mm Kupferdraht auf eine alte Relaiskonstruktion mit geblättertem Kern, ca. 6 m Draht waren pro Spule nötig, das ergibt dann einen niedrigen Innenwiderstand von 0,06 Ohm. Die HT-Spule wurde als Luftspule aufgebaut, hier kam der gleiche Draht zu Einsatz. Hier kam ich auf 13 m, was zu 0,125 Ohm führt. Die Pegelreduzierung der beiden Widerstände vor dem Hochtöner senken den HT-Pegel um 3 dB ab. Den Rest macht der EQ.

C1: 4,7 uF / 250 V MKT

C2: 12 uF / 250 V MKT

C3: 3,3 uF / 400 V MKT

C4: 10 uF / 250 V MKT

L1: 310 uH / 125 mOhm, d=1,5 mm Luftspule, im Bild unten neben dem gelben Kondensator

L2: 510 uH / 60 mOhm, d=1,5 mm, Trafokern im unteren Bild links oben

R1: 2x 4,7 Ohm / 20 W parallel (2,35 Ohm, 40 W)

R2: 20 Ohm / 20 W

R3: 2x 3,9 Ohm / 20 W in Serie (7,8 Ohm, 40 W)

Diese passive Weiche hat (im Bild oben auf der linken Seite) eine Speakon-Buchse. Rechts werden direkt zwei Kabel a 2 m mit Speakon-Steckern herausgeführt, die dann direkt an die hinteren Stecker des Tops für Hochtöner und Mitteltöner gesteckt werden. Am Ausgang des Hochpasses kam noch ein Polyswitch zum Schutz.

Als aktive Frequenzweiche kahm zuerst eine Behringer CX2310 zum Einsatz, die als 2-Wege-Stereo plus Sub-out variable Trennfrequenzen von 135 Hz unten ermöglicht, alles mit 24-dB/Oktave-Linkwitz-Riley-Filtern. In diesem Frequenzbereich machen passive Filter einfach keinen Sinn mehr. Später stieg ich auf eine Behringer DCX2496 um. Für die Gründe dafür siehe im nächsten Kapitel.

Der Hoch-Mitteltonbereich wird über meine "alte" analoge class-AB PA-Endstufe angesteuert, die pro Kanal 240 W RMS an 8 Ohm bietet.

10. Frequenzweiche, die Zweite:

Ich wollte eine 19"-3-Wege-Aktivweiche mit 3 getrennten Endstufen. Das ist besser als die passive Variante, da hier problemlos mit hoher Flankensteilheit (4. Ordnung) und niedriger Güte (Q=0,5) abgetrennt werden kann. Bei digitalen Weichen geht zur Not auch noch mehr.

Als aktive Frequenzweiche für den Vollaktiv-Betrieb könnte eine Behringer CX3400 zum Einsatz kommen, die als 3-Wege-Stereo variable Trennfrequenzen von 135 Hz unten und 2 ...3,1 kHz oben ermöglicht, alles mit 24-dB/Oktave-Linkwitz-Riley-Filtern. Leider ist dessen Low-Cut fest bei 25 Hz. Das ist bei maximaler Leistung aber nicht ungefährlich für die Basslautsprecher. Ich selbst nahm daher eine frei konfigurierbare digitale "Weiche" die Behringer DCX2496, da diese noch einen frei konfigurierbaren Low-Cut im Bassbereich (33 ... 36 Hz 4. Ordnung) und einen High-cut im Hochtonbereich (um 15 kHz mit 2. Ordnung), sowie parametrische EQ's usw. ermöglicht. Da die Limiter bzw. der Dynamik-Kompressor im DCX nicht so toll sind, wiurde dafür in eigenes Effektgerät benutzt.

Die aktive Lösung ist beim Kauf fertiger Spulen trotz teurer Weiche und Zusatzendstufe billiger als die passive Version.

Der Hochtonbereich kann über die analoge 240 W-PA-Endstufe laufen, maximal 60 W-Musik sind für den Hochtontreiber drin, also 100 W RMS an 8 Ohm muss die Endstufe schon haben, um clipping zu vermeiden. Diese hatte nochmal doppelt so viel, egal...

Der Mittenbereich sollte dann über die momentan als Bass-Amp verwendete, digitale 2x-600-W-PA-Endstufe (RMS an 8 Ohm pro Kanal) laufen. Das bietet ausreichend Reserve für große Pegel.

Im unteren Frequenzbereich muss dann eine noch stärkere class-D-Endstufe arbeiten, diese bieten viel Ausgangsleistung bei wenig Raum und Gewicht. Dazu produzieren sie weniger Abwärme und haben auch einen geringeren Stromverbrauch, da kann man auch Hochton und Mittelton-Endstufen an eine Steckdose anschließen.

11. Gehäusekonstruktion:

Frontansicht: |

Draufsicht: Ausschnitt:  Die Tunnellänge hinter der Front ist auf obiger Zeichnung 189 mm lang, mit der 15 mm Frontplatte ergeben sich so 205 mm für jeden Port. |

Hier sind die beiden Tops, die Bässe samt Verbindungsrohre, sowie den passiven Frequenzweichen zu sehen:

Als Farbe wurde dunkelgrauer Strukturlack verwendet, der mit einer Rolle aufgetragen, wirklich eine schöne Oberfläche ergibt.

Nur die Front ist blau.

Beim richtigen Test des Gesamtsystems mit der Passivweiche, wobei die Bässe an einer 2x600-W-class-D-Endstufe und die Tops (aktive Trennfrequenz 135 Hz) an 2x240-W-class-AB-Endtsufe hängen, merkt man eines sehr schnell: Die Tops sind echte Wirkungsgrad-Säue. Selbst in größeren Räumen (200 m²) genügen 2x 15 W an den Tops vollauf, sie sind dann schon extrem laut. Die Bässe sind dann schon bei Ausgangsleistungen von 2x100...2x150 W.

Hier ergab es sich, dass ich erst einmal nicht auf das Vollaktiv-System umgestiegen bin, mir dafür als Reserve lieber zwei weitere Bässe zulegte, die parallel an die vorhanden geschaltet werden können.

Rein rechnerisch erreichen zwei Tops im Mittenbereich mehr als 130 dB SPL bei 2x 240 W. Bei den Bässen benötige ich bei 2 Woofern an meiner Endstufe (dank Druckaddition nur) 2x 400 W dafür.

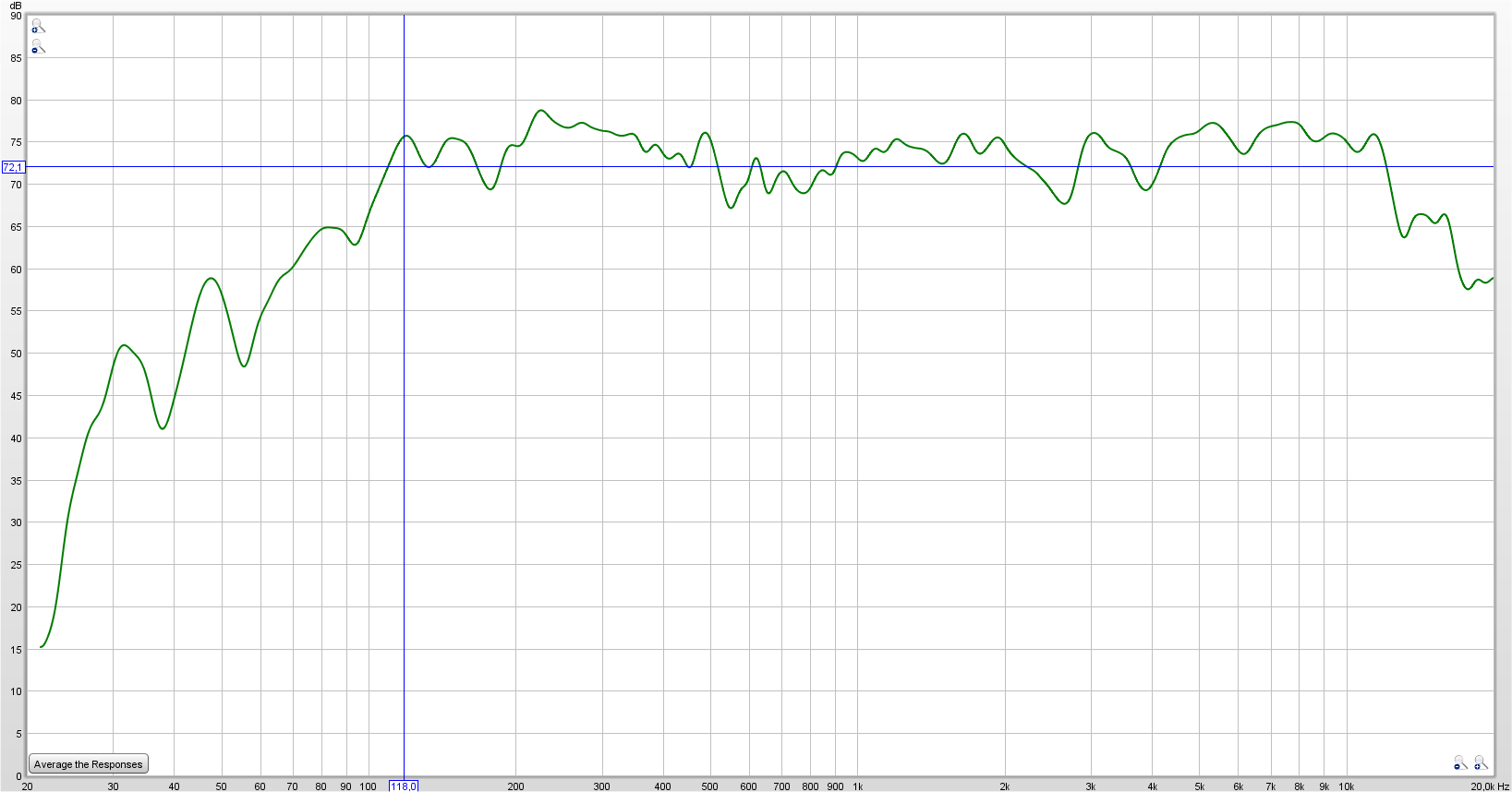

11. Messungen:

Hier mal eine Schallpegelmessung (REW) in 1 m Entfernung mit der oben beschriebenen passiven Frequenzweiche.

(Die Schwankungen im Bereich 2,5 ... 4 kHz kommen vermutlich aus nicht idealen Phasenverläufen von Hoch- und Tiefpass.)

Mittelung 1/12 Oktave, Messmikrofon ECM999 (damals noch nicht kalibriert)

Man sieht, dass das Horn im oberen Frequenzbereich >13 kHz schon relativ stark abfällt: -3 dB bei ca. 12 kHz, - 8 dB bei 13 kHz.

Das führt aber zu keinem unangenehmen Klang.

Ich muss mal eine Messung als 3-Wege Aktivsystem durchführen.

12. Varianten

Wie auch in Projekt 6 beschrieben, kann man das gesamte System in verschiedenen Ausbaustufen betreiben, je nach benögtem Pegel mit Reflexionen (Saalgröße oder draußen, Art der Party und Musik.)

- Zwei Bässe a 600 W, plus Tops an passiver Weiche mit je 200 W, ca. 127 ...132 dB

- Vier Bässe a 460 W, plus Tops an passiver Weiche mit je 240 W, ca 128 ... 137 dB

- Vier Bässe a 750 W, plus Tops (600 W Mid, 54 W Horn), ca. 130 (HT) ... 135 (MT) ... 139 dB (TT) (ein zusätzlichen Bass-Amp, komplett aktiv)

- Vier Bässe a 750 W plus zwei zusätzliche Aktivsubs:

Bass: 142 dB, Rest wie 3.