|

|

| |

|

HiFi- und Audio-Seite

![]()

Philosophien / Grundlagen

Ich bin zwar kein High-Ender, benutze jedoch manche Tipps

& Tricks, um den Klang der Anlage zu verbessern.

Andere halten das zwar für Schwachsinn, aber es wirkt und

lässt sich auch physikalisch erklären. Ich versuche mit

möglichst wenig Geld ein Maximum an Klang herauszuholen

und nicht auf Teufel komm' raus, (z.B. mehrere hundert

Mark pro Zentimeter Cinch-Kabel) kompromisslos den Klang

zu maximieren und anschließend darüber zu philosophieren.

Das heißt, dass ich schon Kompromisse eingehe, aber nur

bis zu einem gewissem Grad bereit bin, klangliche

Abstriche zu machen.

HiFi heißt High Fidelity, also hohe Wiedergabetreue, dass

bedeutet, dass das, was die Anlage von sich gibt,

(annähernd) so klingen soll, wie das Original. Es ist in

Normen genau festgeschrieben, welches Gerät sich so nennen

darf, aber einige Hersteller interessiert das anscheinend

nicht. Wenn auf einer Micro-Anlage mit winzigen (Plastik-)

Lautsprechern HiFi dran steht, erfüllt es sicherlich nicht

die Norm. (z.B. DIN) Während heutzutage bei Verstärkern

und digitalen Quellen, wie CD-Playern die

Mindestanforderungen diverser HiFi-Normen spielend

übertroffen werden können, ist das bei Lautsprechern

ungleich schwieriger.

Wer nacheinander seine Anlage durch Komponententausch

verbessern will, sollte an der Quelle anfangen. Ein guter

CD-Player klingt auch durch eine schlechtere Anlage

besser. Aber wer zuerst hochwertige Boxen nimmt, braucht

sich nicht wundern, wenn plötzlich alle Fehler der

gesamten Kette (CD-Player, Verstärker) zu hören sind. Das

heißt auch, dass man keine "Super-Boxen" (mehrere Tausend

Euro) an einen 08/15-Verstärker (wesentlich billiger als

das Lautsprecherpaar) anschließen sollte.

Und wer glaubt, dass das hier alles Schwachsinn ist, muss

das gezielte, richtige Hören erst noch erlernen, der hört

anscheinend auch keinen Unterschied zwischen einer

Mini-Schrott- und einer richtigen HiFi-Anlage. Und wer

sich hochgestylte Design-Anlagen kauft, braucht hier auch

nicht weiter zu lesen. ;)

Das Hauptproblem jeder Anlage sind zuerst die

Lautsprecher: Grund: Übliche Boxen bestehen aus

Mehrwegesystemen, die nach dem dynamischen Prinzip

arbeiten. Problem: aufgrund des Aufbaus und der

Arbeitsweise arbeiten diese Chassis nicht linear. Um einen

einigermaßen konstanten Frequenzverlauf zu erhalten sind

aufwendige (teure) Maßnahmen nötig.

Empfehlungen zu Einzellautsprechern oder Boxen kann man

kaum geben, aber bei richtigen LS-Firmen, wie B&W,

Canton, Infinity, JBL MB-Quart, Quadral macht man weniger

falsch, wenn man nicht das billigste kauft.

Tipps & Tricks zum Verbessern/Maximieren des Klanges:

Wenn man nur einen Tipp probiert, braucht man kein Wunder erwarten. Versucht man aber die Anlage an allen Enden zu optimieren, ist das Endergebnis meist wirklich hörbar besser. Riesenschritte sind damit aber kaum möglich. Das Tunen funktioniert nicht nur bei Home-HiFi-Anlagen, sondern auch teilweise im Car-HiFi-Bereich.

Nicht nur der Kauf der richtigen Komponenten entscheidet über die Originaltreue der Wiedergabe und den Klang. Hier sind nur physikalisch erklärbare Modifikationen erwähnt, andere "Voodoo"-Geschichten (Burn-In, CD-Magnetisierer) fehlen hier. Ziel ist es, hier nur eventuelle Schwachstellen zu minimieren.

1. CDs schwärzen:

Wird als Humbug abgetan, lässt sich aber physikalisch

erklären. Durch das "Bemalen" mit schwarzer Farbe (z.B.

mit Edding) wird Totalreflektion innerhalb der CD

verhindert (oder wenigstens stark reduziert). Sie tritt

auf, wenn Licht aus einem optisch dichteren (geringere

Lichtgeschwindigkeit) in ein dünneres Medium übergeht. Ab

einem bestimmten Grenzwinkel geht der Strahl nicht mehr in

nach außen, sondern wird reflektiert. Da die CD rund ist,

gibt es immer irgendwelche Reflexionen, die die Abtastung

der Pits verhindern. So können Fehler entstehen, so dass

die Fehlerkorrektur aushelfen muss. Weiterhin verringert

sich so der Jitter, eine Störung im Digitalsignal. Auch,

wenn die Abweichungen aufgrund von Bitfehlern eher selten

ist, können sie entstehen, da die Audio-CD-Fehlerkorrektur

nicht übermäßig sicher ist. Die Art der Abtastung (Soft-

und Hardware) erfordert so bei älteren CDs fast generell

eine Fehlerkorrektur. Nach dem Schwärzen der äußeren und

inneren Kanten der Disc (Aufpassen, dass nichts auf die

Abtastseite kommt!) klingt die CD besser und zwar

homogener, wärmer, präziser, weniger steril. So kommt es

zu weniger Fehlern.

Auch Problem-CDs können wiederhergestellt werden. Auf

einer CD hatte ich von Anfang an einen "Sprung" in einem

Titel, den man auf der Disc auch gesehen hat. Da habe ich

sämtliche Flächen und Kanten dieser Scheibe, von denen

nicht gelesen wird, (ausgenommen Beschriftung) geschwärzt.

Seitdem ist sie nie wieder auf dem gleichen CD-Player

gesprungen. Auch mit anderen CDs ist mir das schon

gelungen.

Vorsicht bei Tinte mit Lösungsmitteln! Wenn nicht

unbedingt nötig sollte, die Label-Seite nicht direkt

bemalt werden, da die Tinte die Beschriftung angreifen und

die darunter liegende Aluminiumschicht zerstören könnte!

PS: Ob überhaupt Unterschiede hörbar sind hängt stark von

der CD-Pressung selbst ab, bei einigen war trotz

intensivster Behandlung nichts feststellbar, woanders gab

es (kleine) Unterschiede...

2. Stromversorgung:

Man muss Differenzströme der Gerätemassen untereinander

vermindern. Durch unterschiedliche Netzteile in den

Geräten entstehen Spannungsdifferenzen an den

Gehäusemassen. Diese können z.B. durch Drehen des

Netzsteckers verkleinert werden. Messen mit hochohmigen

(digitalen) Spannungsmesser oder Oszi! Das gilt hier nur

für Netzstecker ohne Schutzkontakt, bei Schuko-Steckern

treten eher Brummströme durch Masseschleifen auf. (Siehe

Punkt 3.) Alle Geräte sollte man außerdem an einer soliden

Steckerleiste anschließen, um die Übergangswiderstände an

den Stiften zu minimieren. Die Ausgleichspannungen werden

zwar durch die Abschirmung der Cinch-Kabel praktisch

kurzgeschlossen, aber die dadurch entstehenden Ströme

"behindern" den Signalfluss. Die Spannung ist ein Gemisch

aus mehreren Wechselspannungsfrequenzen mit einem

DC-Offset. Weiterhin kann das Stromnetz selbst durch

Netzfilter o.ä. bereinigt werden. Diese entfernen

Oberwellen und Störfrequenzen über 50 Hz, um möglichst nur

diese Sinusschwingung durchzulassen. Auch das Verwenden

von Ferritmanteln um die Netzleitung ist so bereits

hilfreich. Inwieweit jedoch diese Maßnahmen

klangverbessernd wirken, ist stark von den Bausteinen und

der Sauberkeit des Netzes abhängig, es kann nicht hörbar

sein oder eine minmale Verbesserung erzielt werden. Aber

Wunder sollte man nicht erwarten! Auch bei symmetrischer

Verkabelung (XLR-Stecker) sind diese Hinweise sicher

nützlich, auch wenn man hier keine Verbesserungen erwarten

sollte, da über die Masseleitungen und Abschirmungen keine

Signale übertragen werden. Denn eine Einstrahlung von der

Masse auf die heißen Adern ist möglich, jedoch löschen

sich diese beiden Signale aufgrund der nachfolgenden

Differenzeingangsstufe wieder aus.

3. Brummschleifen:

Die Masse/Erde an den Gehäusen stellt immer ein Problem

dar, sobald das Erden an mehreren Punkten oder an mehreren

Geräten gleichzeitig geschieht. Da die Zuleitungen von

Antennen und Kabelfernsehen und -Radio geerdet sind,

treten so meist starke Störgeräusche (Brummen) auf. Grund

für die Erdung ist der Blitz- und Berührungsschutz

(Vorschrift) und die bessere Abschirmung. So entstehen oft

Brummschleifen durch die Kombination von geerdeter

Endstufe mit einem Tuner. Diese können verhindert werden,

indem man einen Mantelstromfilter (angepasster

HF-Transformator, der etwa 10 Euro kostet) in die

Antennenleitung klemmt. Solche gibt es bei fast jedem

Elektronikhandel, wie auch bei Conrad.

Manchmal hilft schon je ein Kondensator (z.B. Scheiben-C

von 4,7 nF) in der Masse- und einen in die Signalleitung.

(entsprechend Hochpass im MHz-Bereich)

Bei Satellitenreceivern funktionieren diese Möglichkeiten

nicht, da zusätzliche Informationen (z.B. durch 14V/18V -

Gleichspannung-Polarisationsumschaltung und

22-kHz-Schaltfrequenz b.z.w. DiSEqC-Informationen) mit

über die HF-Leitung übertragen werden. Meines Wissens gibt

es dafür bis jetzt noch keine industrielle Lösung, so dass

hier wieder die Eigenentwicklung herhalten muss. Das

notwendige Gerät ist aber nicht allzu simpel, besonders

wenn DiSEqC-Daten übertragen werden sollen. Ist nur die

Polarisationsumschaltung (14/18 V) nötig

(Standard-Analog-LNB) hält sich der Aufwand jedoch in

Grenzen (<30 Euro).

Da meist aber der Sat-Receiver / Fernseher mit der Anlage

verbunden ist, hilft hier meist keine galvanische Trennung

im NF-Bereich. Auch klanglich ist eine galvanische

Trennung im HF-Bereich immer empfehlenswerter als der

Versuch es an den NF-Kanäle zu trennen, da so der Phasen-

und Amplitudenverlauf praktisch nicht beeinflusst wird,

wenn das Signal noch moduliert vorliegt.

Vor allem bei Schallplattenspielern sollte ein dickes

zusätzliches Massekabel zum Vorverstärker gezogen

werden, um hier das Eingangsbrummen deutlich zu

reduzieren. Ein Massekabel kann man vom Verstärker

evtl. auch zu anderen Komponenten ziehen.

Oft brummen PC-Soundkarten, die an der Anlage

angeschlossen werden, dann sollte man es damit versuchen:

Antennenstecker vom Tuner abziehen. Sollte das erfolgreich

sein, den schon beschriebenen Mantelstromfilter einsetzen.

Es ist auch möglich, entweder die Erde vom Rechner zu

entfernen (nach VDE-Richtlinien nicht zulässig!) oder eine

Galvanische Trennung zwischen Anlage und Rechner schalten.

Meine Empfehlung wäre dann aus dem ELV-Katalog

die Cinch-Trennung mit zwei Linear-Opto-Kopplern. Es

handelt sich um einen Bausatz für ca. 25,- Euro aus Heft

3/99 (Bestellnummer 53-369-01) sowie dem zugehörigen

Gehäuse (53-369-29) für ca 8,- Euro. Er erfüllt zwar keine

High-End-Bedingungen, übertrifft aber diverse HiFi-Normen

(Klirr 0,05%, Frequenzbereich +-1 dB <20 Hz...>40

kHz) bei weitem und so auch die Ausgabequalität von

Standard-Soundkarten des unteren bis mittleren

Preissegmentes (<150 Euro). Weiterhin sollte man den

Computer und die Anlage an den gleichen Netzverteiler

anschließen und lange Kabel vermeiden. Sollten diese

Maßnahmen nicht erfolgreich sein, siehe auch Punkt 9.

Tritt Brummen durch die Masseverbindung von digitalen

Verbindungskabel auf, sollte man es mit dem optischen Ein-

und Ausgang versuchen, da dem Lichtleiter solche Probleme

fremd sind. Fehlt ein Anschluss, hilft ein Umwandler von

koax auf optisch und umgekehrt weiter. Diese sind

preiswert zu erstehen. Selbst die teuersten High-End-Teile

mit Jitter-Korrektur etc. kosten unter 200,- EUR, so dass

für den Normalgebrauch Geräte im Bereich bis etwa 20,-

Euro ausreichen. Es sei denn, man will selber das Teil

selber bauen, die Bauteile kosten etwa 10,- Euro.

(Schaltungen sind auf dieser Seite.)

Komplette Bausätze sind dafür sicher auch erhältlich. Sind

keine optischen Verbinder möglich, empfiehlt sich

folgendes: Einen TTL-Umsetzer mit einem breitbandigen

Optokoppler (Bandbreite ca. 10 MHz) benutzen und

davor/danach die Pegel auf SP/DIF anpassen. Schaltung und

Beispiel auf dieser Seite

4. Kabel:

OK, ich muss eins vorwegschicken, wer erwartet, dass Kabel

für 100,- Euro-Kabel gegenüber 10,- Euro stark hörbare

Unterschiede bringt, muss enttäuscht werden. Die

Unterschiede sind nur marginal. Man sollte nur nicht in

Extreme verfallen, d.h. keine Mini-Strippen (0,5 mm²)

verwenden, aber auch nicht ein Riesen-Geld (2000 EUR)

ausgeben.

Bessere Cinch- und Lautsprecher-Kabel (von Stinknormal auf

z.B. Kimber-Cable) bringen dennoch Unterschiede. Oft als

Blödsinn abgetan, lässt sich dieser Unterschied auch

physikalisch durch die Leitungstheorie erklären.

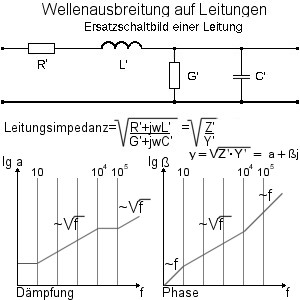

Die ideale Leitung würde keinen ohmschen Längswiderstand, keine Kapazität, Induktivität und Ableitungsleitwert besitzen. Deshalb sollte das Kabel so kurz wie möglich sein. Dabei sollten aber die Kabel für den linken und den rechten Kanal die gleiche Länge besitzen. Es existieren auch vorkonfektionierte Kabel, die einen nachgeschalteten Filter, einen so genannten Terminator verwenden, um die Leitungsparameter auf ein ideales Maß zu ziehen.

Jedes Kabel besitzt unterschiedliche Leitungsparameter. Neben den Abmessungen, der Form ist auch das Material wichtig.

Kimber-Kabel (oder andere verflochtenen) klingen

besonders im Hochtonbereich besser, da u.a. die

Leitungsinduktivität verringert wird.

Und in jedem Kabel fließt der Strom nicht nur in eine

Richtung. Es entstehen an den Kabelenden und Verbindungen

(Impedanzänderungen) Reflexionen, die Verfälschungen

hervorrufen. So ist Anpassung eine wichtige Voraussetzung.

Dadurch klingt meist jedes Kabel nicht an allen Geräten

gleich gut oder schlecht. Je nach Leistung sollten die

Kabel nicht zu dünn sein. Bei einem 200-W-Subwoofer sollte

es doch schon minimal 4 mm² (Quadratmillimeter)

Querschnitt besitzen. Bei normalen Frontboxen (ca. 120 W

an 4 oder 8 Ohm) reichen etwa 2,5 mm². Im PA-Bereich ist

es besser mehr. Dort werden größere Leistungen und

Kabellängen, bei gleichen Impedanzen verwendet. 8 Ohm

Lautsprecher reagieren auch nicht so kritisch auf

Kabellängen wie welche mit 4 Ohm Impedanz. Allein der

ohmsche Anteil der Leitung vergrößert die Güte und

verschlechtert damit die Präzision der Boxen.

Lautsprecherkabel verwenden, bei denen man die

Polarität sehen kann, um sie phasenrichtig

anzuschließen.

Bei Cinch-Kabeln ist auch die Kabel-Abschirmung bei hohen

Eingangsimpedanzen (im Kiloohm-Bereich) wichtig, um

Fremdsignale und Rauschen zu minimieren. Das ist bei

Kimber-Cable ein gewaltiger Nachteil. Da es keine

Allheilphilosophie im EMV-Bereich gibt, hilft meist nur

probieren. Aber die Praxis zeigt meist, dass Kabel mit

doppelter Schirmung, bei denen der obere Schirm einseitig

geerdet wird, ein gutes Ergebnis liefern, wenn man

Fremdeinstrahlung fern halten will. (sie sind deshalb im

Car-HiFi-Bereich Pflicht) Noch besser wird es, wenn das

Kabel keinen koaxialen Aufbau hat, sondern 2 verdrillte

Innenleiter (Twisted Pair). Verstärkereingänge werden

meist etwas hochohmiger ausgelegt, um Ausgänge von "nicht

ganz so niederohmigen" Signalquellen (wie früher bei

DIN-Anschlüssen) nicht zu stark zu bedämpfen damit der

Pegel stimmt. Dies erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit

für das Einfallen von den Störungen.

Lesertipp:

Für die Verbindung von Vor/Endstufen-Kombis auf die

Ausgangsimpedanz der Vorstufe achten. Niemals an eine

Röhrenvorstufe (z.B. Impedanz 2 kOhm) ein hochkapazitives

Kabel klemmen. Die Konsequenzen für die

Übertragungsbandbreite sind verheerend. Lieber niedrige

Kapazität und höhere Induktivität wählen.

Es gibt auch Korrektureinheiten (z.B. fadel-art Typ MB10)

Diese werden in die Leitung geschleift und nehmen eine

Impedanzanpassung sowie Laufzeitkorrekturen vor.

Bei Digital-Kabeln sieht das alles etwas anders aus. Man

könnte ja meinen, dass bei digitalen Übertragungen über

Kabel keine Fehler möglich sind. Vor allem Jitter

beeinflusst hier die nachfolgenden D/A-Wandler negativ.

Weiterhin definiert man für einen Übertragungskanal eine

Bitfehlerrate, die sagt, nach welcher Zeit statistisch ein

falsches Bit übermittelt wird. Deswegen existieren ja

Fehlerkorrekturen, die aber bei unterschiedlichen Kabeln

unterschiedlich oft zum Einsatz kommen. Und rein digitale

Daten werden elektrisch nicht übertragen, es sind immer

digital modulierte (analoge!) Spannungen. Und bei SP/DIF

sind sie dazu noch relativ gering, die

Low-High-Pegelunterschiede liegen bei nur etwa einem

halben Volt. Deshalb sollten diese Kabel möglichst kurz

sein. Aus diesem Grund werden im Studiobereich (AES)

höhere Pegel (+-5 V) eingesetzt.

Koaxiale Ein-/Ausgänge haben einen festgelegten

Abschlusswiderstand von 75 Ohm. Wird also ein hochwertiges

75-Ohm-Kabel mit sicheren und passenden Verbindungen

benutzt, entstehen keine nennenswerten Reflexionen und

wenn das Kabel noch eine geringe Kapazität und

Induktivität hat, werden hohen Frequenzen nur gering

gedämpft, so dass auch HF-Signale übertragen werden

können. Der Datenstrom (CD-Format) von etwa 1,4 Mb/s = 175

kB/s setzt (bei einwertiger Impuls-Übertragung) eine

Frequenzbandbreite von theoretisch mindestens 700 kHz

voraus. Allerdings wird das Digitalsignal moduliert, um

keine Gleichspannungsanteile übertragen zu müssen. Die

Abtastrate liegt je nach Samplingfrequenz zwischen 2...3,1

MHz. Laut Norm (SPDIF) ist eine Übertragungsbandbreite von

100 kHz bis 6 MHz notwendig. Dies ist bei hochwertigen,

nicht extrem langen Video-Kabeln (analoge Videosignale

erfordern ein Minimum von 5,5 MHz.) gegeben. Da die

Digital-Surroundverfahren ähnlichen Datenraten wie SPDIF

haben (zwischen 320...1536 kb/s), kann man so ebenfalls

diese Kabel dafür einsetzen. Da die Daten dann praktisch

kaum noch verfälscht werden, ändert sich nichts am Klang.

Also gibt es theoretisch keine hörbaren Unterschiede auf

diesem Signalweg. Also sind hochpreisige (>30,- Euro)

Digital-Koax-Kabel meiner Meinung nach überflüssig. Gute

Cinch-Videokabel (z.B. Standard-Kabeltyp RG59) sind hier

ein hervorragender Ersatz und auch preiswert. Koxiale

HF-Antennen-Kabel, auch wenn sie einen Wellenwiderstand

von 75 Ohm haben, eignen sich jedoch nicht immer so sehr

dafür, wie ein Test zeigte. Diese sind anscheinend

optimiert für sehr hohe Frequenzen (10 MHz...1 GHz) und

haben im unteren, aber entscheidenden Frequenzbereich

Defizite.

Bei optischen Digital-Kabeln entstehen genau aus den

gleichen Gründen Reflexionen, wie bei den koaxialen aus

Kupfer. Hier entspricht eine Impedanzänderung eine

Änderung des optischen Widerstandes. Ein optisch dichteres

Medium hat eine geringere Lichtgeschwindigkeit als in

dünneren Medien. Dieser Widerstand kann mit geeigneten

Faserwerkstoffen und guten Verbindungen (Stecker,

Faserübergänge) minimiert werden, ist jedoch entsprechend

teuer. Normalerweise sind erst bei größeren Leitungslängen

andere Faserwerkstoffe, wie richtige Glasfaser statt den

sonst meist verwendeten Kunststoffen nötig. Die

Übertragung findet bei Kunsstoffleitern im roten, bei

reinen Glasfasern im infraroten Bereich statt. Deshalb

hilft es meist nichts, richtige Glasfaser an optische

Toslink-Buchsen zu verwenden. Hier gilt: die

normalen Kunststoffleiter, die an

TOSLINK-Buchsen benutzt werden sollten zur sicheren

Datenübertragung so kurz wie möglich sein. Laut

Herstellerangaben (Toshiba) liegt die maximale Datenrate

bei 6 MBit/s und die größte Leitungslänge dabei bei ca.

6...10 m. Um eine sichere Übertragung zu gewährleisten,

müssen die LWL genau aufeinander liegen und plan sein,

sonst kommt es sofort zu Dämpfungen. Deshalb empfiehlt es

sich hier z.B. Stecker mit flexibel gelagerter

Metallspitze zu verwenden.

Da an offenen Ausgängen (siehe 3.) Reflexionen auftreten,

ist es sinnvoll, diese abzuschließen (zu terminieren). Bei

koaxialen also mit einem 75 Ohm Widerstand, den man in

einen Cinch-Stecker einlötet oder crimpt. Der Widerstand

sollte möglichst klein sein, um die Induktivität so klein

wie möglich zu halten (Metallfilm: 1%). Auf keinen Fall

Drahwiderstände einsetzen! Auch sollte durch die

Ausgangsspannung von etwa 1.6 Vss eine Leistung des

Widerstands von 35 mW nicht unterschritten werden. Bei

optischen Ausgängen ist das schwarze Einsteckteil Pflicht,

um die LED zu schützen. ;)

5. Verbindungen mit Gold-Steckern:

Sie sehen nicht nur edler aus, sie haben die Funktion des

Minimierens der Übergangswiderstände. Bei Verbindungen mit

z.B. Kupfer,... (und Legierungen) ist der Widerstand zwar

gering, er steigt jedoch schon nach einigen Wochen auf ein

Vielfaches! Bei Gold tritt dieser Effekt nicht (so stark)

ein. Gold hat einen etwas höheren spezifischen

elektrischen Widerstand als Kupfer, aber er verändert sich

nicht durch Oxydation. Und das Gold wird nur ganz dünn

aufgedampft, so dass der elektrische Widerstand bei

weniger als 0,1 mm vernachlässigbar klein ist. Theoretisch

sollte die Verbindung zwischen Kabel und Stecker immer

durch Crimpen entstehen, da es hier die geringsten

Übergangswiderstände gibt. Verzinnen ist zwar eine relativ

sichere Kontaktierung, hat aber einen höheren

Übergangswiderstand. Bei flexiblen Kabeln kommt noch der

Nachteil des Aushärtens, der zu Kabelbrüchen hinter der

Lötstelle führt, wenn das Kabel bewegt wird. Deshalb im

Auto immer crimpen und nicht löten!

Das Material mit dem niedrigsten spezifischen elektrischen

Widerstand ist Silber (Ag), nur marginal (10%) schlechter

ist Elektrolyt-Kupfer.

Bei Lautsprecherverbindungen sieht es ähnlich aus, deshalb

haben hochwertige Lautsprecherboxen vergoldete Terminals,

an denen die Kabel direkt oder mit Aderendhülsen

eingeklemmt werden.

6. Spikes:

Sie bewirken, wie auch eine große Masse einen stabileren

Stand der Boxen und HiFi-Komponenten. Lautsprecher

verursachen durch die Membranschwingungen

Taumel-Bewegungen (actio = reactio) der Box, die die

Wiedergabe der Lautsprecher stören. Besonders starke

Bass-Schläge lassen die Box minimal schwanken. Diese

kleinen Bewegungen bewirken einen unpräziseren

Tieftonbereich. Aber auch der Hochtonbereich wirkt

anstrengender und nicht so harmonisch, da den hohen

Frequenzen die tiefen aufmoduliert werden.

Bei der Anlage bewirkt der stabilere Stand bei

mechanischen Geräten (Plattenspieler,

CD/DVD/BluRay-Player, Kassettendeck ...) ein ungestörteres

Einlesen der Informationen und so eine bessere Wiedergabe.

Bei Verstärkern, Tunern, Vorstufen ... wirkt, meiner

Ansicht nach, auch der Abstand zu den benachbarten

Geräten. Der Abstand reduziert Einstreuungen (vor allem

magnetische Felder) auf die Geräte untereinander. Das

sorgt für ungetrübteren Klang. Elektrische Felder lassen

sich durch Metall relativ gut abschirmen, magnetische

Felder jedoch nur schwer.

Aber es gibt auch einen Einfluss der Bewegung von anderen

Komponenten auf den Klang, über die Stärke dieser

Mikrofonie-Auswirkungen kann man spekulieren. Deshalb gibt

es auch spezielle HiFi-Racks, die Spikes,

Quarzsand-gefüllte, stabilen Rohren und schwingungsarme

"Platten" besitzen. Unterschiede aber heraus zu hören ist,

wenn überhaupt, dann sicher nur mit Anlagen jenseits der

10 000 Euro möglich.

Aber selbst die Temperatur und der Luftdruck in den

Komponenten haben einen Einfluss auf die Qualität der

Wiedergabe. Deshalb werden die Weichenbauteile von

High-End-Lautsprecherboxen auch vergossen und sie befinden

sich außerhalb des Luftvolumens der Lautsprecherchassis.

Obwohl sich die TS-Parameter der Lautsprecher abhängig von

der Leistung (Temperatur) verändern, kann man das hier

kaum verhindern.

Deshalb müssen auch Verstärker etc. warm laufen, da die

Bauelemente auf Betriebstemperatur ausgelegt wurden.

7. Lautsprecheraufstellung:

Nur Probieren hilft, um den optimalen Ort für sie zu

finden. Aber Aussagen zu Grundtendenzen sind bereits

möglich. Lange kahle Wände, wenig Möbel, harte Fußböden

(ohne Teppich etc.) das sind Basskiller! Eckenaufstellung

der Boxen bewirkt zwar ein Verstärken des Bassbereichs,

der Pegel ist jedoch stark standortabhängig, und der Bass

wird unpräzise. So ist zum Beispiel genau in der Mitte des

Raumes meist kein Bass, da sich durch die Wände die

ziemlich langwelligen Schalle (5...20m) auslöschen.

Dämmung des Raumes hilft. Man muss versuchen den optimalen

Kompromiss zwischen kahlen Wänden (New Art-Wohnungen) und

stark gedämpften Räumen (wie z.B. Omis Wohnzimmer) zu

finden. Auch wird durch einfaches Verstärken des Basses

(auch am Verstärker) dieser unpräzise und dröhnig, was

nicht gerade erstrebenswert ist. Was hilft es, wenn der

Bass an einer Frequenz zwar laut ist aber nur dröhnt - Das

hat nichts mit HiFi zu tun, das ist Krach! (Wird der

Schall an einer Wand optimal reflektiert, ergibt das

ein Gewinn von 3 dB, bei einer Ecke sind so theoretisch

bis zu 9 dB drin. Aber nicht alle Frequenzen werden gleich

verstärkt.) Achtung bei speziell angepassten Lautprechern,

wie z.B. Eck-Hörnern, die um Austrittsfläche zu sparen, in

die Ecke gestellt werden müssen, da man die Zimmerwände

mit nutzt.

Zur richtigen Ortung müssen bei konventionellen

Lautsprechern beide gleich weit entfernt sein, um die

optimale Räumlichkeit zu erreichen. (Stereodreieck) Vor

allem Omnipolar-Systeme erweitern dieses Bereich.

Auch sollten die Lautsprecher nicht zu nah an Wänden und

Möbeln stehen, um richtig zu klingen. Aber nicht jede Box

eignet sich für jeden Raum und so sind auch die sinnvollen

Wandabstände bei jeder Box anders. Bei den meisten Boxen

sollte der Abstand zu Wand oder Möbeln mindestens 40...50

cm betragen.

Noch ein Tipp für Nutzer von analogen DOLBY

SURROUND: (egal ob Matrix-, Simple- oder

Pro-Logic-Decoder) Die beiden hinteren Lautsprecher

gegeneinander verpolen um ein diffuses Klangbild zu

erzeugen. Also einen der beiden Lautsprecher verpolt

anschließen und beide nicht zu weit auseinander stellen.

Dies ist äußerst sinnvoll, besonders wenn man hinten nicht

über Dipolstrahler verfügt. Das gilt nicht für THX, Dolby

Surround PL II und Mehrkanal-Digitalsysteme.

8. Komponenten: (Warnung, Garantie erlischt, nur

von Fachleuten durchzuführen)

Man kann nicht nur die Verbindungen etc. zwischen den

einzelnen Komponenten, sondern auch die Komponenten selbst

optimieren, so dass sie zur Hochform auflaufen. Das ist

besonders bei Geräten des oberen Mittelklasse-Segments,

bei denen die Garantie (meist 1 Jahr) bereits abgelaufen

ist, zu empfehlen.

- Das "Tunen" kann am einfachsten durch das Verbessern der Stromversorgung in den Geräten geschehen. Bessere Innenverkabelung ist besonders bei Verstärkern eine sinnvolle Möglichkeit, um noch mehr aus ihnen herauszuholen. Manche Leute entfernen sämtliche Ausgangs-Relais und Schutzvorrichtungen aus ihren Verstärkern, um noch ein Quäntchen (Klang keine Leistung!) mehr herauszuholen. Hilft zwar, aber Vorsicht! Ein ausgangsseitiger Kurzschluss zerstört sofort die teuren Endtöpfe! Sonst hilft noch ein Austausch der Ausgangsrelais gegen Modelle mit geringerem Innenwiderstand. Optimal sind hier vergoldete Kontakte oder mit einem Schutzgas. Die Komponente ohne Schutz sollte man nicht verborgen und sicher anschließen. Jede Verringerung des Innenwiderstandes am Verstärkerausgang wirkt sich klangverbessernd aus, weshalb in höherpreisigen Geräten auch mehrere (meist 2...10) Endstufentransistoren parallel geschaltet werden.

- Besonders Verstärker (aber auch andere Komponenten) spielen noch einmal freier und schöner, wenn man ihnen zusätzliche Elkos (Elektrolytkondensatoren) und Folienkondensatoren für die Stromstabilisierung spendiert. Dabei ist auf die zulässige Maximalspannung der Elkos achten! Viel hilft viel, und mehrere kleinere sind besser als ein großer, da sie durch die Parallelschaltung einen geringeren Innenwiderstand besitzen. Dadurch wird die Versorgungsspannung zusätzlich stabilisiert, das heißt, dass auch die Ausgangsspannungen näher an den Sollwerten liegen, besonders bei steigenden Ausgangsleistungen. Im Einzelfall kann dieses Aufrüsten zu Problemen führen, da die Einschaltströme dadurch ebenfalls ansteigen.

- Auch für CD-Player und DA-Wandler empfiehlt es sich die Stromversorgung mit fetten Elkos zu stabilisieren. Zusätzlich machen sich kleine MKT-Kondensatoren (z.B. 220 nF) vor und hinter den Spannungsreglern positiv bemerkbar. Sie sorgen für eine weitere Unterdrückung aufmodulierter Hochfrequenz aus den Digitalbaugruppen.

- Koppelkondensatoren zwischen den Analogstufen werden

oft als Elkos ausgeführt, deshalb sollten sie durch ein

Folien-C (z.B. MKPs, Zinnfolie), etwas höherer Kapazität

ersetzt werden, um diese klangliche Unzulänglichkeit

verschwinden zu lassen. Sollte das aufgrund der Größe

(>10 µF bei niederohmigeren Eingangswiderständen der

nachfolgenden Stufe) nicht möglich sein, hilft es oft

schon, wenn man Folienkondensatoren parallel schaltet.

Elkos im Signalweg sind immer ein Kompromiss, da diese

u.a. schon einen Gleichspannungs-Offset benötigen, um

richtig zu funktionieren und hochfrequenten Strömen

einen anderen Widerstand entgegensetzen als ein

konventioneller Folien-Kondensator. Es gibt selbst bei

den Folien-Cs Unterschiede, je nach Metallsorte,

-Oberfläche und Dielektrikum-Material.

- An Verstärker-Eingängen sind zur HF-Einstrahlfestigkeitsverbesserung Kondensatoren nach Masse geschaltet, die begrenzen aber die Bandbreite. Entfernt man diese Kapazitäten verbessert sich das Impulsverhalten, die Räumlichkeit und die Darstellung von Feinheiten im Obertonbereich. Auch Stimmen klingen besser, es verschwindet eine gewisse Rauigkeit. (Tipp eines Lesers)

- Weiterhin hilft es, die Bauteile gut zu befestigen, statt sie frei schwingen zu lassen (Mikrofonie-Einflüsse) Das trifft auf Kondensatoren (auch Elkos) genauso zu wie auf den Netztrafo, der immer verklebt sein sollte. Ein guter Netztrafo (am besten mit Ringkern) ist immer eingegossen, um jede Schwingung so stark wie möglich zu bedämpfen.

- Will man einen älteren CD-Player tunen, kann man die Abtastung noch einmal verbessern, indem man erstens die Fotodiode in einem besseren Arbeitspunkt betreibt. Dies gelingt durch eine daneben angebrachte (blau soll angeblich optimal sein) LED, die einen Offset auf die Fotodiode bringt. Die Spannungsversorgung (DC) der LED muss hervorragend stabilisiert und sauber sein, damit sie nicht flackert, auch wenn es nicht sichtbar ist. Das Ergebnis ist neben dem besseren Klang zusätzlich ein besserer Rauschabstand des Players. Dies ist besonders sinnvoll, wenn man nur das Laufwerk, nicht aber den DA-Umsetzer, also neben dem Player zusätzlich einen externen Wandler verwendet. Wenn man vom Playerinneren möglichst viel Fremdlicht fern hält, ist man dann auch immer auf der sicheren Seite.

- Wer weiter gehen will, kann auch Bauteile ersetzen.

Billige Standard OPVs wie den beliebten Doppel-OPV

NE5532 durch schnellere Burr-Brown OPA2604 oder gute

Alternativen von Analog Devices austauschen.

(Leser-Tipp)

- Auch lassen sich preiswertere Lautsprecherboxen optimieren, indem man billige Weichen mit besseren Bauteilen bestückt, oder die Abstimmung verändert, z.B. die Güte der einzelnen Zweige verkleinert. Ein Probe hören ist aber nötig, ein Nachmessen wäre noch besser.

9. Störeinstrahlung (vor allem bei PCs):

Obwohl in den CE-Normen sehr genau geregelt ist, was wie

stark streuen darf, wird es besonders im Computerbereich

oft vernachlässigt. Kommen zum Beispiel die Störgeräusche

von der Soundkarte selbst, ist oft Not am Mann. Hier hilft

z.B. ein Umstecken der Soundkarte im Rechner. Also diese

ganz nach unten und die Grafikkarte ganz nach oben: Das

hilft sehr oft, da heutzutage besonders die hoch

getakteten Grafikbeschleuniger "streuen". Zusätzlich kann

man auch die Soundkarte zusätzlich abschirmen, indem man

Alufolie beidseitig mit Papier oder Pappe beklebt und

diese links und rechts neben der Soundkarte befestigt. Die

Metallfolie darf keine Verbindung zu den Anschlüssen

haben. Dann sind die Alufolien noch mit der Masse des

Rechners (Gehäuse) zu verbinden. Und, wenn möglich, evtl.

interne Verstärker abschalten, die rauschen nur...

ITuning: Meine alte Terratec Maestro 32 wurde vom

überflüssigen Ballast, wie dem billigen Lautstärkepoti und

den internen Zusatzanschlüssen (Stecker für Line in/out

etc.) befreit. Dabei ist zu beachten, dass die

Durchkontaktierungen erhalten bleiben und Festwiderstände

als Abschluss am Ausgang eingelötet werden sollten. Auch

eine zusätzliche Bereinigung der Stromversorgung auf der

Karte hilft weiterhin. So kann man den SNR noch einige

Dezibel nach oben zu treiben, im gesamten Frequenzbereich

von 20 Hz...20 kHz (+-1,5 dB).

Aber auch im "normalen" HiFi-Komponenten sind

Einstrahlungen problematisch. Deshalb sind gute solide

Metallgehäuse (kein Plastik-Müll) hierbei Pflicht.

Verbesserte Isolation der (elektrischen und magnetischen)

Strahlung von anderen Teilen des Geräts kann dem Klang auf

die Sprünge helfen. Das fängt beim Trafo und dem gesamten

Netzteil an und hört bei den empfindlichen Eingangsstufen

auf, besonders bei den Phono-Eingängen.

10. Digitale Kopien:

Beim CD-Kopieren ist einiges zu beachten. SONST KÖNNEN

CD-KOPIEN STÄRKER RAUSCHEN UND KNACKSEN. Von den Sprüngen

u.s.w., die ich bei einigen gebrannten schon gehört habe,

will ich gar nicht reden. Kopierschutz?

Das Einlesen der Audio-CD wird hierbei immer unterschätzt.

Hier meine ich insbesondere PC-Laufwerke, aber auch

billige HiFi-Brenner. Hier ist ein hochwertiges Laufwerk

Pflicht, das Digital Audio-Streaming unterstützen muss,

nur so hat man die Grundlage für echte 1:1 Kopien.

Siehe auch Tipp 13)

Das CD-Laufwerk sollte, um absolut sichere 100-%-ige

Kopien zu erstellen, noch ausgebremst werden, ich empfehle

z.B. 8-fach-Speed. (Das würde z.B. das Lesen einer

Sampler-CD immer noch unter 10 Minuten und das eines

Albums unter 5 Minuten erlauben, das reicht doch!) Ein

Auslesen mit mehr als 12-fach-Speed kann ich (vor allem

bei älteren CDs oder gar CD-Rs) nicht empfehlen.

Wer anfängt die analogen Ausgänge des CD-ROMs und die

Soundkarte zu verwenden, kann das sein lassen, die

Qualität liegt noch unter der, von guten

HiFi-Kassettendecks. Die Digitalausgänge des CD-ROMs an

die Digital-Eingänge der Soundkarte anzuschließen ist eine

Notlösung, die aber bei guten Komponenten und tadellosen

CDs funktioniert. Eine bessere Alternative ist dabei

jedoch eine hochwertigere Soundkarte mit Digitaleingang

und ein externer HiFi-CD-Player, der über seinen

Digital-Ausgang mit der Karte verbunden wird. (Das erlaubt

auch legale Kopien von kopiergeschützten CDs.)

Das Einlesen über ein CD-Laufwerk erfolgt ohne

Komprimierung auf die Platte, um da zur Not nachbearbeitet

zu werden. Hier meine ich nur Maximieren / Normalisieren

auf 99% und das Schneiden, wenn man Stücke von

verschiedenen CDs nimmt. Equalizer, Surround-Funktion und

anderer klanglicher Schwachsinn sind bei heutigen

Aufnahmen überflüssig.

Meine Empfehlung für die Einlesesoftware ist AudioGrabber

oder ExactAudioCopy und der sektorsynchronisierte

Modus, der dauert zwar, abhängig vom Laufwerk

noch einmal bis etwas länger, ist aber besser und bei

trackübergreifenden Stücken (z.B. Live-Alben) sogar

Pflicht, um die Titelübergänge korrekt einzulesen. Sonst

kommt es zu Knacksern oder Aussetzern beim Übergang. Da

das Programm sehr harwarenah arbeitet, ist während des

Einlesens auf andere Arbeiten am Rechner zu verzichten. So

ist auch das ganze automatische Energie- (Standby,

Screensaver etc.), Virenscanner- und Datenorganisations-

Management, also aller überflüssiger Schrott im PC, vorher

abzuschalten, sonst kommt es eventuell zu

Synchronisationsproblemen. Beim AudioGrabber ist im

allgemeinen die Dynamic Sync-Width-Methode der beste Modus

zum Einlesen, das ist aber abhängig vom Laufwerk.

Als Brenner ist ein Markenbrenner empfehlenswert. Große

Unterschiede kann ich dann dabei nicht bestätigen. Wichtig

sind hier noch die CD-Text-Option und zum Erstellen von

CD-Kopien die RAW-Fähigkeit. Ich empfehle beim Brennen von

Audio-CDs die diversen Pufferleerlaufschutz-Verfahren

(Burn-Proof etc.) abzuschalten. Nur so erhält man

einwandfreie CD-Rs.

Audio-CDs werden immer komplett im Modus: "Disk

At

Once" und nicht "Track At Once" gebrannt,

sonst kann Knacksen zwischen den Titeln entstehen.

Zur Brenngeschwindigkeit kann ich sagen: Je geringer,

desto besser. Ich würde besonders bei Audio-CDs nie mehr

als 4 oder 8fach brennen empfehlen. Einige Tests haben

bestätigt, dass sogar bei Daten-CDs, die obwohl mit dem

gleichen Markenrohlingtyp (TDK) 4-fach gebrannt wurden, in

normalen (RW-fähigen) 48x-CD-ROMs langsamer ausgelesen

werden konnten als die in Single-Speed gebrannten. Die

Kontur der Pits auf der Oberfläche ist im allgemeinen

akkurater, wenn man langsamer brennt. Das hängt aber auch

vom Rohling ab, manche haben bei niedrigen

Geschwindigkeiten eher Probleme, wenn sie auch für z.B.

48x freigegeben wurden.

Ob es Qualitätsunterschiede der gebrannten Audio-CDs

zwischen diversen Brennprogrammen gibt, kann ich nicht

eindeutig sagen. Ich glaubte das zwar zuerst nicht, aber

(z.B. bei Feurio) hatten schon mal einige Audiotracks

Datenmüll enthalten.

Man sollte keine billigen Rohlinge (z.B. Noname)

verwenden. Das hat auch einen guten Grund, da der Brenner

bei solchen CD-Rs oft nicht mit korrekten Einstellungen

(Brennleistung) brennt. Nur Markenhersteller garantieren

auch die Langlebigkeit der CD-Rs. So hatte ich schon

einige Scheiben (Koch, Traxdata), die nach einigen Monaten

nicht mehr sauber gelesen werden konnten. Im allgemeinen

kommen die meisten CD-Player am besten mit stark

reflektierenden Gold-Rohlingen zurecht. Einer meiner

Favoriten war KODAK Gold. Die Traxdata Gold waren dagegen

überhaupt nicht zu empfehlen, obwohl die alten Vorgänger

6x noch gut waren. Bei den blauen Rohlingen kann es bei

einigen Playern (Ich habe das z.B. bei einem SONY-Gerät

festgestellt.) Probleme geben, da diese das rote

Laserlicht nicht so optimal reflektieren.

Bei Überlängen-CDs habe ich weniger Probleme gehabt, von

alten Playern werden sie im allgemeinen besser akzeptiert.

Die Qualität der goldenen 80er von Memorex waren stark

abhängig vom Laufwerk und dem einzelnen Rohling, von

totalem Schrott bis hervorragend war alles dabei!

Das Problem: Hat man erst einmal eine gute Rohlingsorte

gefunden, ändert der Hersteller nach relativ kurzer Zeit

wieder die Mischung, leider fast immer zum schlechteren.

Die Rohlinge werden immer billiger, aber auch qualitativ

schlechter. Es ist schon schwer richtig gute Rohlinge zu

finden, da die meisten nur noch Wühltischware für unter 50

Cent kaufen, statt auf Qualität zu achten. Als früher

(1998) nur Rohlinge von Markenherstellern (Stück ca. 1...4

Euro) zu kaufen waren, war die Qualität insgesamt

wesentlich besser. Auch kaufen die Hersteller bei

Engpässen woanders Rohlinge auf... die Qualität kann schon

eine andere sein.

Es ist möglich, reine HiFi-CD-Rs zu kaufen, die zwischen 1

und 2 Euro kosten. Diese CD-Rs kosten aufgrund einer

GEMA-Kennung mehr, die auf diesen CDs sein muss, damit

HiFi-CD-Recorder diese annehmen. Die Hersteller führen

dazu eine Betrag an die Musikindustrie ab. Da diese

Rohlinge aber direkt für Audio-CD-Player gedacht sind, ist

ihr Reflexionsverhalten meist etwas besser, da hier nicht

so stark gespart wird, wie bei billigen Computer-CD-Rs.

CD-Recorder erzeugen aber auch nicht immer 100-%-ige

Kopien, weshalb man hier, sofern man wirklich unbedingt

einen haben will, doch schon einen etwas teuren nehmen

sollte und keine Billig-Angebote. Neue Rohlinge sind

optimiert für hohe Geschwindigkeiten (48x), so kann es mit

langsameren Brennen dann zu nicht so guten Ergebnissen

kommen. Das Problem gibt es bei Audio-CD-Rs nicht.

Jeder neue Brenner kann zwar CD-RWs brennen, da

diese jedoch einen wesentlich geringeren Reflexionsfaktor

(etwa 20 statt 70 %) besitzen, ist das Auslesen (auch auf

RW-Playern) schwerer, weshalb ich sie für Audio überhaupt

nicht empfehlen kann. Vorteil der neuen Player, die auch

CD-RWs unterstützen, ist aber meist eine bessere Abtastung

und Fehlerkorrektur, was wieder einen besseren Klang

besonders bei leicht zerkratzten Standard-CDs und vor

allem CD-Rs bewirkt.

11. Harddisk-Recording

Wie man eine CD-Kopie macht, ist klar, aber wie sieht es

bei analogen Quellen, wie Schallplatten, Kassetten, Tuner

etc. aus? Normalerweise ist die LP (z.B. alte Alben) die

Quelle. Um jegliche Verschlechterung auszuschließen,

sollte man dazu die Signalquelle direkt über ein

hochwertiges Kabel (oder Adapter) an die Soundkarte

anschließen. Bei Plattenspielern ist natürlich eine

hochwertige Phono-Vorstufe (hier

zum Selbstbau), passend zum System dazwischen zu

schalten. Üblich sind magnetische Systeme, die mit

bewegtem Magnet engl. Moving Magnet (MM) arbeiten.

Seltener sind Moving Coil-Systeme (MC), bei denen der

Magnet feststeht und die Spule bewegt wird. Die

Ausgangsspannung ist bei denen meist etwas (teilweise

Faktor Zehn) geringer, was wiederum schlechter für den

Rauschabstand ist. Zur Qualität von Schallplatten lässt

sich nichts allgemeines sagen, die Unterschiede beim

Knistern und Knacksen sind enorm.

Wichtig: Für die Soundkarte gilt Tipp 12!

Kassetten eignen sich durch das stärkere Rauschen meist

nicht. Bei guten, nicht zu alten Aufnahmen vor allem mit

einem DOLBY-Rauschminderungssystem, hat man jedoch auch

dafür eine ausreichende Grundlage.

Zur Not kann man mit Denoisern die Aufnahme noch etwas vom

Rauschen befreien, die verschlechtern aber oft den Klang!

Das Sampling sollte in der maximalen Qualität erfolgen,

die die Soundkarte bietet, wenn mehr als 48 kHz

Samplingrate möglich sind. Optimal sind dann 96kHz/24Bit,

bei "gewöhnlichen" Soundkarten sollte man aber trotzdem

44,1 statt 48 kHz nehmen. Grund dafür ist, dass das

Downsampling von 48 auf 44,1kHz (was für die CD nötig ist)

mehr klangliche Nachteile mit sich bringt als man durch

die nur unwesentlich höhere Samplingfrequenz (9 %)

gewinnen würde.

Die Aussteuerung sollte so hoch wie möglich erfolgen, das

ist besonders beim 16-Bit-Sampling wichtig. Vorher testen

und die Peaks bei etwa -2 dB aussteuern. Aber Vorsicht vor

Übersteuerungen, diese sind der Tod für die Aufnahme. Also

dann noch einmal versuchen. 16-Bit-Auflösung erlaubt eine

maximale Dynamik von etwas über 90 dB, da das

Quantisierungsrauschen (je nach Aussteuerung) hier bei

etwa 96 dB liegt. Besonders bei der Aufnahme trumpft die

24-Bit-Karte hier auf, da die Dynamik und das Rauschen bei

mehr als theoretischen 140 dB liegt, so sind auch

eventuelle Nachbearbeitung weniger "klangentziehend".

Normalerweise ist nur eine manuelle Nachbearbeitung

(Schneiden der Tracks, Ausbügeln der großen Knackser bei

Platten, ggf. Ein und Ausblenden) nötig. Beim

Normalisieren muss man aufpassen, da schnell

Übersteuerungen und somit Verzerrungen möglich sind,

obwohl sich alle Samples immer im definierten Bereich

befinden.

Zum Schluss vor dem Brennen auf CDs nicht vergessen, wenn

nötig die Daten auf das Format 44,1 kHz / 16 Bit / PCM /

Stereo runterzurechnen.

12. Soundkarte

Hier scheidet von vornherein Billig-Schrott aus, da dort bereits an den Wandlern gespart wurde. 16 Bit / 48 kHz allein sagt nur etwas über die maximal erreichbare Qualität aus. Hierbei sind theoretisch etwa 96 dB SNR erreichbar, das müssen aber auch die analogen Stufen unterstützen. Messungen ergaben besonders bei billigen, älteren Karten oft Werte unter 70dB! Das schafft sogar mein altes, analoges Kassettendeck mehr! Die mit Abstand schlechtesten Werte haben On-Board-Sound-Eingänge. (Von PC-Zeitschriften und auch mir selbst gemessen!) Gute Karten erreichen über 85 dB. Bei den neuen Karten ist der DA-C schon wesentlich besser als bei älteren Karten, also sind die Unterschiede bei der Wiedergabe gering. Die AD-Converter, die man für das Harddisk-Recording braucht, sind aber nach wie vor dort klanglich oft sehr problematisch. Hier ist eine hochwertige Soundkarte Pflicht. Man kann auch einige aktuellen On-Board-Soundkarten nutzen, wenn man sie ausschließlich, über digitale Ein- und Ausgänge anschließt

Im Consumer-Computer-Bereich wird im Moment viel auf billige Produktion ausgelegt, wie bei den tönenden Joghurtbechern, die man als Boxen verkauft, zu sehen und zu hören! Man verkauft auch Dolby Digital Soundkarten und Mini-Boxensysteme für den Computer, die aber nur eins sind: Schrott! Deshalb: die digitalen AC3-Ausgänge einer Soundkarte benutzen und diese einem richtigen "Decoder mit Verstärker" zuführen.

Eine gute Alternative können heute USB-Audiointerfaces

(z.B. Focusride oder MOTU) sein, die mindestens zwei

hochwertige, symmetrische Eingänge mit 192 kHz / 24-Bit

Sampling bieten.

Zuerst mal etwas generelles: Es existiert bis heute kaum ein verbreiteter Kopierschutz, der nicht geknackt werden konnte.

Ich kaufe, seit dem Kopierschutzverfahren für Audio-CDs

kamen, keine CDs mehr, die einen Kopierschutz enthalten,

da ich die CDs auf dem PC nicht abspielen kann, es sei

denn im Nahe-Telefon-Qualität-Format. Und mir damals von

den gekauften (geschützten) CDs jedes mal Kopien zu

erstellen, die dann auch auf allen CD-Playern laufen, war

mir zu doof, heute ist das sogar verboten! Für gute

Qualität bin ich bereit zu zahlen, aber für schlechte CDs,

die dann noch geschützt werden, NEVER!

Da im Sommer 2003 das Urheberrecht geändert wurde, ist

es nun nicht mehr gestattet, ein Kopierschutzverfahren

direkt zu knacken oder einen (an sich wirksamen

;)) Kopierschutz auszuhebeln. Die Privatkopie ist

(wie zuvor) prinzipiell nicht verboten.

Da einige CD-Laufwerke aber gegen das Rippen von

solchen, geschützten CDs immun sind, ist dann das

Einlesen und Umwandeln der CD (rein theoretisch) wieder

legal. Paradox, dass es nicht interessiert, ob man

kopiergeschützte CDs kopiert, sondern wie man das macht.

Das ist aber sichtlich eine rechtliche Grauzone.

Das heißt auch, wer seine Audio-CD in den Audio-CD-Player

steckt und dann digital mit der Soundkarte aufnimmt, macht

eine legale, digitale Kopie, da man den Kopierschutz nicht

aushebelt. (er ist so ja von Natur aus nicht wirksam...)

Da nicht nur das Umgehen selbst, sondern auch die

Veröffentlichungen zum Knacken verboten sind, darf niemand

mehr beschreiben, wie diverse Kopierschutz-Verfahren

umgangen werden können. Die Musikindustrie mahnt auch

jeden sofort ab, der das knacken nur annähernd irgendwie

beschreibt...

| Rechtslage in Deutschland (Stand 05-2003):

Das Kopieren von Daten-CDs, Audio-CDs, VHS-Videos

und DVDs ist nur unter bestimmten Voraussetzungen

gestattet. Dazu zählt das Erstellen von

Sicherheitskopien, obwohl einige Gerichte dies

auch anders sehen... Aber auch das Brennen von

Audio-CDs, die man z.B. im Auto hören will, ist

gestattet, solange man Original und Kopie nicht

gleichzeitig verwendet und Kopien (oder auch

Originale) nicht weiter gibt. Kopien sind nur für

den Privatgebrauch (Sicherheitskopie) und auch

hier keine (auch unentgeltliche) Weitergabe. Wer einen Kopierschutz knackt oder gezielt umgeht, verletzt das Urheberrecht. Seit 2002 muss nach geänderter Rechtslage der CD-Hersteller auf dem Cover auf einen evtl. vorhandenen Kopierschutz hinweisen. Stand 2021 hat sich daran nichts verändert. |

Damit alle Audio-Player geschützte CDs abspielen, sind

die Tracks konventionell darauf vorhanden, nur das

Inhaltsverzeichnis der CD, das TOC (Table of contents)

enthält falsche Einträge, die CD-ROM-Laufwerke sogar

blockieren lassen können. Leider sind neuere Verfahren

noch schlimmer, sie bringen definiert Fehler in den

Datenstrom ein, die bei gealterten CDs mit Kratzern dann

deutlich früher hörbar werden. Ein Audio-CD-Player

repariert diese Fehler, die meisten CD-ROMs oder

DVD-Laufwerke lesen aber einen falschen Wert, so dass es

zum Knacksen oder sogar springen bei der Wiedergabe kommt.

Diese Un-CDs entsprechen nicht dem CD-Standard, weshalb

auch kein compact-disk-Logo mehr auf der Hülle aufgebracht

sein darf.

Bei anderen Verfahren wird sogar versucht, gezielt gegen

Raubkopierer vorzugehen, da diese bei Kopierversuchen

Einstellungen im Windows-System verändern. Das dürfte

sicher die Anwälte freuen, da diese Verfahren gegen

geltendes Recht (Programmieren von Viren?) verstoßen. XCP

von SONY? -> so-nie ;)

Und diese DRM-WMA-Files oder das apple-Pendant, die man legal im Internet downloaden kann, will auch kaum einer haben, da man diese Dateien in nur sehr wenigen Playern, kaum einen (richtigen) Autoradio und keinen Linux-PCs etc. direkt wiedergeben kann. Man darf (bzw. kann) sie nicht knacken, jedoch kann man den Rechte-Schutz legal umgehen. Hat man das Recht, mind. eine Audio-CD(-RW) zu brennen, kann man das tun und diese legal-freie Version rippen und legal in ein MP3 umwandeln, um es z.B. im Auto abzuspielen. Und wieder: Es ist nicht entscheidend, dass man die kopiergeschützte Datei umwandelt und dann kopiert, sondern wie man es macht...

Analoge Videokopierschutzverfahren, wie MacroVision

(Version 1...4), die auf DVDs (und früher Videokassetten)

eingesetzt werden, erzeugen nicht sichtbare Impulse, die

die Videoeingangsstufe des analogen, aufnehmenden

Videorgerätes stören. Die Lizenzinhaber bestehen darauf,

dass solche VHS- oder DVD-Recorder nicht immun dagegen

werden. Da dieses Verfahren im analogen Videosignal

enthalten ist, lässt es sich nicht direkt digital

speichern, eine Information auf der DVD sorgt dafür, dass

der DVD-Player selbst dieses Signal erzeugt.

Aber auf DVDs existieren ja noch weitere Schutzverfahren

wie CSS (Content Scrambling System) und RPC

(Regionalcode). Einige Infos hierzu sind auf meiner Videoseite.

14. Lagerung Datenträger, Bänder und Bandlaufwerke (auch Videorecorder) :

Obwohl heute kaum noch Bänder benutzt werden, gibt es sie

noch immer, sei es in alten Videorecordern,

Kassettendecks, Spulen-Tonbandgeräten oder DAT-Recordern.

Zum Schutz der Bänder sollten diese von Magnetfeldern

(Lautsprechern, Fernsehern, Motoren etc.) ferngehalten

werden. Auch große Temperaturänderungen oder hohe

Luftfeuchtigkeiten sind alles andere als optimal. So

sollten sie bei niedriger Raumtemperatur (ca. 15° C)

gelagert werden. Bei höheren Temperaturen verstärkt sich

der Kopiereffekt, eine magnetische Lage ist dann (bei

Analogmaterial) leise auf der anderen daneben (an der

Stelle, die früher b.z.w. später kommt) mit vorhanden.

Irgendwann gibt es Echos... Auch durch den Erdmagnetismus

werden Bänder mit der Zeit schlechter, weshalb

Studio-Originale in schweren Safes abgeschirmt liegen...

(Das mit der Temperatur gilt eigentlich ebenso auch für

CDs, DVDs, BluRays)

Da Bänder beim Kauf durch die Herstellung oft etwas

zusammenkleben, sollte das neu gekaufte Band erst komplett

einmal vor- und wieder zurück gespult werden, bevor man es

das erste Mal benutzt. Auch Bänder die (vor allem durch

billige Laufwerke) ständig hin- und hergespult wurden,

können so wieder in eine gleichmäßige Lage gebracht

werden. Gleiches gilt für Tapes, die lange irgendwo

lagerten. Dann läuft das Band im Recorder wieder leichter

und gleichmäßiger.

15. Erstellen von MP3-Dateien

Notwendige Programme: (Freeware für Windows)

| Lame |

Audiograbber |

WinAmp |

MP3tag |

MP3Gain |

| MP3-Codec | CD-Ripper | Player und ID-Tag-Editor | ID-Tag-Editor auch mit Cover etc. |

Zusatzprogramm zur

Lautstärkeanpassung verhindert Übersteuerungen von erzeugten MP3s |

Hinweis: Win32-kompiliertes LAME am besten von anderer

Quelle downloaden, Dann im LAME-Install-Verzeichnis die

INF-Datei auswählen und mit Rechtsklick im Menü

"installieren".

Damit LAME im Audiograbber ausführbar ist, die

lame_enc.dll aus dem LAME-Ordner in das

Audiograbber-Verzeichnis kopieren.

Bei Winamp ist eine empfehlenswerte Version die 5.2.x...

15.1 Zuerst erfolgt das Rippen (weitere Hinweise

siehe Tipp 10)

Um die Titelnamen und Interpreten zu erhalten, kann man

zuvor die CD-Text-Info einlesen, die aber nur auf wenigen

Kauf-CDs enthalten sind. Oder mit FreeDB aus dem Internet

die Daten erkennen lassen. (geht natürlich nur bei

unveränderten Alben, Maxis oder Samplern) Infos zum Jahr

und Genre werde ebenfalls in den ID3-Tag geschrieben. Man

kann neben dem Jahr, Albumnamen auch manuell bei jedem

Track Titel (und Interpret bei Compilation/Sampler)

angeben.

Die Daten werden im PCM-Format (unkomprimiert) 44100 Hz /

Stereo / 16 Bit in WAV-Dateien auf der Platte gespeichert.

Zuerst werden alle Dateien gerippt, danach zu MP3s

komprimiert.

Einstellung: MP3-Datei über temporäres WAV

Zuerst alles in den Arbeitsspeicher zu kopieren, dann auf

Platte. Richtwert mind 10,5 MB pro Minute muss frei sein.

Normalisieren und Fading abschalten!

15.2 Danach kommt das Komprimieren

Neben verschiedenen Codecs (verschiedene

Software-Hersteller) gibt es auch zahlreiche Unterschiede

bei der möglichen Speicherung. Heute gilt LAME als der

beste freie MP3-Codec, ich denke der beste überhaupt.

MP3-Dateien sind frei, (fast) überall abspielbar (auch auf

IPods, Handys etc.), uneingeschränkt veränderbar und

können auch direkt in jedes andere Format gespeichert

werden.

Es gibt auch andere Formate:

- WMA ist zwar qualitativ vergleichbar mit MP3, wird aber von deutlich weniger Geräten unterstützt, da er direkt von Microsoft stammt. WMA kommt bei gleicher Qualität mit etwa 1/3 weniger Datenrate gegenüber MP3 aus, was entspräche WMA mit 128 kbps = MP3 mit 192 kbps... Das nachträgliche Ändern, anpassen, Editieren von WMA ist aufwändiger. Das Format existiert nur, weil Microsoft den Codec kostenlos dazu gibt und es Onlinediensten DRM (Digital Rights Management) ermöglicht, diese WMA-DRM-Files werden aber nur auf wenigen Playern wiedergegeben.

- MP3plus oder auch MP4 sind Weiterentwicklungen von

MP3, auch sie haben bei niedriger Datenrate eine höhere

Qualität. Sie haben sich nur auf PC-Ebene und bei

einigen teuren Playern (Multimedia) durchgesetzt.

Gegenüber MP3 kann bei gleicher Qualität oft die

Datenrate nahezu halbiert werden. Auch hier spielen nur

wenige Player diese Dateien ab.

- ogg vorbis ist ein open-source-Codec und qualitativ weiter entwickelt als MP3 und co. nur wenige Player können dieses Format wiedergeben.

- AAC Advanced Audio Codec wird z.B auf ipods benutzt und ist deshalb nicht immer kompatibel zu anderen Playern und Autoradios.

- FLAC (Free Lossless Audio Codec) verlustfreie

Kompression: je nach Quelle ist hier nur

Kompressionsfaktor 1,4 bis 3 erreichbar. Mit Messignalen

und Tönen auch mehr, bei Musik besitzt die FLAC-Datei

oft nur 60% der PCM-WAV-Größe.

Einstellungen beim Komprimieren: (MP3-Lame)

Die Qualität wird immer auf HOCH (am langsamsten)

genommen, bei weniger sind sonst Qualitätsunterschiede

auch bei hohen Datenrate eher hörbar. Dazu wird Stereo

oder Joint-Stereo eingestellt, Dual-Stereo benötigt

deutlich mehr Datenrate für gleichen Klang, Joint-Stereo

ist bei niedrigen Datenraten (<= 192 kbps) klanglich

besser, es gehen aber einige Richtungsinformationen

verloren.

Standard ist CBR (Konstante Bitrate) 128 kbit/sec gilt als

Standard, sollte aber als absolutes Minimum angesehen

werden. Das entspricht Kompressionsfaktor 11 gegenüber dem

CD-Original. Ich empfehle mind. 160 kb/s (Faktor 8,8), mit

192 kbps (Faktor 7,35) ist man immer auf der sicheren

Seite. Gekaufte MP3-CDs haben meist 192 kbps. Maximum sind

320 kbps möglich (Faktor 4,4) das ist eigentlich kaum vom

CD-Original zu unterscheiden, aber für das Auto etwas zu

viel, da man durch Fahrgeräusche weniger Qualitätsfehler

mitbekommt. Leider hängt das Endergebnis immer vom

Quellmaterial ab, bei neuen digitalen CD-Aufnahmen

erreicht man auch bei niedrigen Datenraten gute Qualität,

bei älteren analogen Aufnahmen (z.B. von LPs etc.)

benötigt man generell mehr, hier sind selbst z.B. durch

Rauschen bei 192 kbps Unterschiede hörbar.

Es gibt auch die Möglichkeit die Bitrate abhängig von der

Musik ändern zu lassen (Variable Bitrate oder Alternate

Bitrate) Einige Hardware-Player können das manchmal nicht

richtig wiedergeben, es gibt Knackser oder es dauert beim

Start sehr lange, alles einzulesen. Bei sich

ändernden Signalen lohnt sich das besonders, bei

Standard-Pop sind die Speicherplatz-Gewinne eher klein.

Weiterhin ist die Berechnung der Größe der Enddatei beim

Komprimieren nicht genau möglich. Umgekehrt kann man auch

schwerer an bestimmte Zeitmarken beim Abspielen springen.

Äquivalent werden VBR4 .. VBR1 als Qualität eingestellt.

ABR sollte man vermeiden, da noch mehr Player Probleme

damit haben.

15.3. ID3-Tag bearbeiten

Damit man das MP3 später richtig zuordnen kann, sollte

nicht nur der Dateiname (Bestehend aus Interpret, Titel,

bei Alben zu Beginn evtl. die Tracknummer), sondern auch

der ID3-Tag stimmen. Dieser Informationsblock enthält

Infos z.B. zum Interpreten, Titel, Erscheinungsjahr,

Albumname und wird z.B. im Autoradio angezeigt. Pflicht

ist immer ID3-Tag Version 1, bei längeren Bezeichnungen

kann man zusätzlich auch die 2. Version speichern.

Autoradios und andere Hardware-Player lesen evtl. nur

Version 1 aus.

Mit WinAmp kann man sich die Dateien anhören und diese

Informationen direkt bearbeiten. Dazu in der

winamp-Playlist Rechtsklick auf "File Info" bzw. "View

file info". Nach der Eingabe werden mit Klick auf Update,

diese Daten in die MP3-Datei geschrieben.

Komfortabler geht es mit MP3tag, hier kann auch ein

kleines Bild .B. des Album-Covers mit eingefügt werden.

Die MP3-Files können dann in einzelne Verzeichnisse

sortiert werden.

Winamp-Playlisten (M3U, PLS) werden evtl. auch von anderen

MP3-Playern gelesen.

15.4 Normalisieren

Das Normalisieren der unkomprimierten Dateien sollte man

vermeiden, da hier noch keine Informationen zu dem

RMS-Werten (Effektivwerte und wirkliche Lautstärke)

vorliegen. Damit alle Dateien etwa gleich laut sind,

sollten sie später normalisiert werden. Das geschieht für

gemischte Verzeichnisse und Alben getrennt. Bei Alben

dürfen die einzelnen Songs nicht unterschiedlich angepasst

werden. Dazu mit MP3Gain ein Verzeichnis (Add Folder)

importieren. Bei einem Album "Album Analysis", sonst

"Track Analysis". Hier werden nun die Pegel (Volume)

eingelesen, unter clipping darf kein Y stehen, das würde

Verzerrungen bedeuten. Anhand des Target-Volume (z.B. 88

dB) wird die Verstärkung oder Abschwächung berechnet und

angezeigt, ob damit dann (Clip(track)) Verzerrungen

möglich sind.

Man kann das Target auch weiter verringern und Klirren zu

vermeiden. Mit Gain (Album Gain oder Track Gain) werden

die Pegel dann angepasst. Dann auf "Clear All", so werden

die Dateien aus der Ansicht entfernt. Das macht man mit

allen Verzeichnissen, die auf eine CD sollen. MP3Gain

arbeitet verlustfrei, da es die Lautstärkeinformationen

unabhängig von der Musik in jeden MP3-Frame schreibt.

15.5 Brennen (wenn nicht auf SDcard oder USB-Stick

kopiert)

Die Verzeichnisse mit den Dateien werden z.B. mit Nero auf

eine CD gebrannt. Diese sollte keine Multisession-CD sein

und abgeschlossen (finalized) sein. So passt mehr drauf

und die CDs können schneller beim Start eingelesen werden.

Auch gibt es so keine Kompatibilitätsprobleme. Langsam

brennen verbessert das Brennergebnis, so dass die CD dann

seltener (oder gar nicht) beim Hören auf schlechter Straße

aussetzt.

Aufpassen muss man evtl. bei Geräten, die kein Joliet

(Windows) auslesen, sondern nur ISO, hier werden die

Datei- und Ordner-Namen auf 8.3-Format gekürzt. Mit

DIR /X kann man sich diese Namen in der

Eingabeaufforderung anzeigen lassen. Je nach Autoradio

(z.B. JVC) werden Schnellanwahl-Tasten für die

Verzeichnisse unterstützt, wobei die Ordner mit 01...

beginnen müssen.

Auf eine CD-ROM passen üblicherweise etwa 702 MB, das sind

bei 160 kbps mehr als 610 Minuten Musik, also bei 4

Minuten pro Titel 152 Songs. Bei 192 kb/s sind es noch

über 510 Minuten, also mind. 127 Songs a 4 min.

Zum Testen nimmt man geeignete CDs, hier einige Tipps:

Ich kann nur wenige so genannte Test-CDs empfehlen, eine für Interessenten ist: "Hifi Check" der Zeitschriften "HiFi Test TV Video" und "Car-HiFi" für ca. 20,-Euro, auf der auch 3 (Bassmo Bill, R. Pidgeon, A. Di Moela) der unten aufgeführten Titel sind. Es wird ebenfalls erklärt, wie diese Stücke klingen sollen.

Für den Bassbereich (Tiefe / Präzision):

- Testfile

sweep.mp3 (50KB) : Dieses 10 Sekunden

lange File enthält zu Beginn eine Folge von

40Hz-Sinustönen, dann ab 2,0 s bis 10 s kommt ein

linearer Sweep (laufender Sinuston) von 20 bis 100Hz.

Hiermit kann man testen, ob die unterschiedlichen

Frequenzen im Bassbereich etwa gleich laut sind.

(VORSICHT mit der Lautstärke, man kann die Lautsprecher

zerstören!) (22 kHz, mono, 40 kBit/s)

- Bassmo Bill - Eth-mo-thing : Tiefstbass pur!

Vorsicht bei der Lautstärke, dient zum Testen der

Dynamik und Pegelfestigkeit der Boxen und der Endstufe.

Die präziseren Bass-Schläge zu Beginn (ca. 70Hz) dürfen

nicht grollen und die ganz tiefen Töne (ca. 45 Hz)

müssen absolut voluminös und druckvoll wiedergegeben

werden. (VORSICHT mit der Lautstärke, man kann die

Lautsprecher zerstören!)

- Goldie - Inner City Life : In diesem relativ bekannten Jungle-Teil müssen die Bass-Samples klar unterscheidbar sein, sie dürfen nicht dröhnen oder gar grollen. Die Bässe dürfen den Klang im Frequenzbereich darüber nicht beeinflussen.

- J.M.J. & Richie - Free La Funk (Remix) : Die Bass-Samples müssen sich unterscheiden und sollten etwa die gleiche Lautstärke besitzen. Die Grundfrequenzen der einzelnen Basstöne liegen "nur" zwischen 40...80Hz, sind also noch eine Oktave vom Tie(hhhhhh)fstbass entfernt.

- Dune - Million Miles from Home : Trotz der relativ tiefen Bässe (<50 Hz) muss der Bassschlag als solcher erkennbar sein, auch wenn er relativ weich, füllig und voluminös klingt.

- Rebecca Pidgeon - Grandmother : Die Stimme muss exakt aus der Mitte kommen und darf nie nervend oder aggressiv wirken, sie ist verspielt und neutral, das ist in den laut gesungenen Passagen wichtig. Hiermit können so auch Mittenverfärbungen der Lautsprecher erkannt werden.

- Al Di Meola - The Prophet : Bei diesen hohen

Tonpassagen darf es nie schrill, hart und aggressiv

werden, die Höhen müssen explosiv, verspielt und

dynamisch rüberkommen. Metallkalotten dürfte man hier

heraushören. Die Töne überstreichen den Mitten-,

Präsenz-, Brillanz- und Hochtonbereich (alles über 500

Hz).

High Frequency Sampling:

Das Ohr ist in manchen Bereichen empfindlicher, als uns "Experten" mit Messgeräten manchmal glaubhaft machen wollen. Bei einer 96 kHz Samplingrate sind über 40 kHz Bandbreite erreichbar. Nun kommt die Ausrede anderer, der Mensch hört nur bis 20 kHz.Dies ist nur zum Teil richtig. Zwar nimmt der Mensch (abh. von der Lautstärke, vom Alter etc.) Sinus-Töne bis etwa 16 kHz wahr. (20 kHz-Töne hört nur ein Baby) Aber der Mensch erfasst indirekt Oberwellen eines Klangs, die auch im Frequenzbereich darüber liegen können. Das diese Oberwellen entscheidend sind, zeigt sich daran, dass eine hohe Sinusfrequenz anders klingt, als eine Dreieck-, Sägezahn- oder Rechteckschwingung. Der Unterschied liegt in der Verteilung und dem Pegel der Oberwellen... Deshalb sagen auch High-Ender, dass Vinyl-Platten manchmal besser als CDs klingen. Und deshalb klingen auch Geräte mit erweiterten Frequenzbereich wie Audio-DVD (DVD-A), Superdisk (SA-CD), Wide-Range-DATs (96 kHz DAT-Recorder von Pioneer) oder auch das Legato-Link-System (von Pioneer entwickeltes Prinzip, bei dem man zusätzlich Frequenzen über 20 kHz hinzurechnet) meist besser (weicher, harmonischer) als Geräte mit "beschnittenem Frequenzgang". Das lässt sich auch mittels Fourier-Reihenanalyse erklären, wenn man Signale als Summe von Sinusschwingungen darstellt. Denn je steiler ein Anstieg im Zeitbereich ist (z.B. Flanke eines Rechtecksignals), desto größer muss die Bandbreite sein, um dieses Signal zu übertragen. DAS HEISST, DAS NICHT (NUR) DIE FREQUENZ DIREKT, SONDERN DER ANSTIEG DER FLANKE EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE (FÜR NOTWENDIGE BANDBREITE) SPIELT. Bei einem Impuls oder einem idealem Rechteck mit unendlich steilem Anstieg müsste auch die Bandbreite des (elektrischen) Übertragungskanals unendlich sein, um am Ausgang den selben Impuls b.z.w. das gleiche Rechteck zu erhalten, auch wenn die eigentliche Rechteckfrequenz wesentlich niedriger ist.

Die Verteilung und der Pegel dieser Harmonischen (Vielfache der eigentlichen Originalschwingung) ist abhängig vom Signal, je "eckiger" es ist und steiler die Flanken sind, desto größer ist der Pegel der Harmonischen. Ein reines Sinussignal besitzt als einziges keine Harmonischen, mit diesen Signalen wird aber immer getestet!

Ein 1 kHz Dreieck oder auch ein Rechteck hat z.B. Oberwellen (ungerade Harmonische) bei 3, 5, 7, 9, 11 kHz u.s.w., wobei der Pegel jedoch kontinuierlich abfällt. Ein 1 kHz-Sägezahn-Signal würde bei 2, 3, 4,...kHz Oberwellen (gerade und ungerade Harmonische) besitzen. Bei komplexen Klängen wäre ein weit gefächertes Spektrum der Fall, das auch bis über 20...30 kHz hinausgeht.

Mit einer 44,1kHz-Samplingrate lassen sich zwar Töne bis 20 kHz übertragen, jedoch sind das immer nur Sinustöne, da sie keine Oberwellen besitzen. So braucht man nicht nicht zu wundern, dass CD-Player immer so steril klingen, da alle Frequenzen oberhalb von 10 kHz nur sinusförmig sind. Eine 20 kHz-Schwingung wird nur 2x abgetastet, daraus soll dann wieder die Original-Schwingung hergestellt werden...

Zusammengefasst: Direkte Töne über 20 kHz kann der Mensch nicht wahrnehmen, allerdings muss man sie mit übertragen, will man, dass das aufgezeichnete, nichtsinusförmige Signal (Musik) möglichst genauso klingt, wie das Original.

Je größer der Frequenzbereich von Geräten, desto besser

wird im allgemeinen auch ihr Impulsverhalten. Das lässt

sich mathematisch auch mittels der Fourier-Transformation

beweisen.

Warum nicht unendlich breit? -> Abgesehen, davon dass

das nicht geht, ist es nicht sinnvoll, denn die Oberwellen

nehmen immer mit höherer Ordnung im Pegel ab, so dass sich

die Übertragung (Musik und Sprache, bei Frequenzen über

10k Hz) Harmonischer ab 4. oder 5. Ordnung kaum noch

lohnt. Das heißt bei einer 15 kHz-Schwingung könnte man

über 45...60 kHz aufhören, was diese Samplingraten dann

erklärt. Denn eine 16 kHz-Schwingung lässt sich bei 192

kHz bis zur 5. Oberwelle übertragen, was also, was diese

Theorie angeht, ausreicht. Im allgemeinen genügen bei den

meisten Signalen maximal 10 Oberwellen, damit die

Unterschiede so minimal werden, dass man sie sicher nicht

mehr unterscheiden kann.

Ob es hörbar ist, noch weitere zu übertragen, wer weiß,

vermutlich nicht. Während die Unterschiede zwischen 96 und

44,1 kHz noch für viele auf entsprechender Anlage hörbar

sein dürften, wird es bei 192kHz im Gegensatz zu 96kHz

wohl nur sehr kleine Unterschiede geben. Brauchbare und

real-nachvollziehbare Untersuchungen dazu gibt es meines

Wissens noch nicht.

Und die Möglichkeit, weitere Oberwellen hinzuzurechnen

(was man bei hochwertigen Player mit den derzeitigen 44,1

kHz / 16 Bit Aufnahmen ja auch macht) besteht ja immer

noch, um das letzte Quäntchen herauszuholen.

Dazu müssen aber auch die Aufnahmen schon in diesem Format

gemacht werden, bei Originalen von Standard-DAT (48 kHz,

16 bit) wird natürlich die Kopie genauso klingen. Das

Hauptproblem hierbei ist aber die Aufnahme, während es bei

Mikrofonen und entsprechenden 24-Bit-DACs eher keine

Probleme gibt, ist das bei den synthetischen Pop- und

Dance-Klängen etc. etwas anders. Da diese Samples nicht

das notwendige Format haben, ist entsprechender Aufwand

nötig.

Noch zum Thema Frequenzbereich: Zwar gibt die jeweilige

Grenzfrequenz an, ab wann der Pegel unter -3dB fällt, sagt

aber nichts darüber aus, wie stark der Abfall danach ist.

Analoge Aufzeichnungs- und Übertragungsmedien haben einen

flacheren Abfall als es bei digitalen Medien der Fall ist,

wo mit sehr steilflankigen Filtern gearbeitet werden muss,

um keine Probleme (Shannon-Abtast-Theorem) zu bekommen.

Während bei einer CD (44,1k Hz Sampling) definitiv kein 22

kHz-Sinuston aufgezeichnet werden kann, ist das bei einem

Analogtape (Kassettendeck) möglich, auch wenn dort die

obere Grenzfrequenz ebenfalls bei 20 kHz liegt, der Ton

ist nur leiser (je nachdem, vielleicht ca. -10 dB) als bei

der Referenzmarke. Besonders bei Schallplatten ist oben

herum noch Spielraum vorhanden, so dass bei einigen

Abtastsystemen die obere Grenzfrequenz bei bis zu 25...30

kHz liegen kann, darüber aber immer noch leisere Anteile

vorhanden sind.

Diese harmonischen Oberwellen sorgen dafür, dass das

Signal nicht so "analytisch" hart klingt, wie es besonders

bei ersten CD-Playern der Fall war. Das heißt Harmonische

Oberwellen sorgen wirklich dafür, dass Klänge harmonischer

klingen.

Auch gibt es am Punkt der -3-dB-Grenzfrequenz bereits eine

starke Phasenverschiebung von 45°, die sich auf die

Räumlichkeit auswirken kann.

Andererseits: Die untere Grenzfrequenz des menschlichen

Ohres liegt bei etwa 15...20 Hz. Die Tiefbässe kann das

Ohr allein kaum noch wahrnehmen, quasi alles wird über den

Körper (Knochen etc.) übertragen. Das einzige

Musikinstrument (neben Synthesizern), was solchen tiefen

Töne erzeugt, ist die Orgel in der Kirche, so reichen für

"gewöhnliche" Musik 25 Hz (-3 dB!) voll zu. Dafür braucht

man schon gewaltige Lautsprecher, so dass für den

Hausgebrauch schon etwa 30 Hz vollkommen ausreichen,

obwohl hier eine volle Oktave fehlt. In Standard-Pop-,

Dance-, selbst bei Jungle und Drum 'n Bass sind bei

Tiefstbässen die Grundfrequenzen darüber, sie liegen im

allgemeinen über 40 Hz. Da ist eher die Abschwächung bei

der unteren Grenzfrequenz entscheidend, die bei

Lautsprechern oft bei -8 dB und nicht -3 dB angegeben

wird.

Die Phasenverschiebung, die durch die bei der unteren

Grenzfrequenz entsteht, ist nicht relevant, im Gegensatz

zum oberen Frequenzbereich, da selbst starke Abweichungen

bei der Phase bei solchen tiefen Frequenzen mit

Wellenlängen von mehr als 10 m kaum noch eine Rolle

spielen. Das heißt, dass man auch unten sparen kann, aber

nicht muss, gute CD-Player haben eine untere Grenzfrequenz

von unter 2 Hz. Das hört wirklich kein Mensch mehr, kann

aber nicht schaden, zumal sich die untere Grenzfrequenz

bei mehreren nacheinander geschalteten Geräten stark

verschlechtert.

Zu den Klirrfaktoren: Der Klirrfaktor k ist das

Verhältnis zwischen dem Pegel der Sinusschwingung und

denen der durch die Geräte entstehenden Oberwellen. Meist

nimmt man jedoch nur die Frequenzen bis zur zweiten oder

dritten Oberwelle, da die Frequenzen darüber gewöhnlich

nur noch schwach vertreten sind und man so die Werte

besser miteinander vergleichen kann. Bei einzelnen

Sinus-Tönen werden sehr hohe Klirrfaktoren (teilweise bis

zu 10%) vom Ohr (Verdeckungseffekte) akzeptiert, ohne dass

es störend wirken würde. Das sich das bei komplexen

Klängen verändert, hört dann jeder. Während im Bassbereich

ein Klirrfaktor von über einem Prozent nur schwer oder gar

nicht ausgemacht werden kann, sind manchmal selbst weniger

als 0,5% bei bestimmten Klängen mit hohem

Frequenzanteil als Unterschied wahrnehmbar. Dafür ist aber

ein geschultes Ohr (und eine gute Anlage natürlich auch)

unbedingt Voraussetzung. Das ein geschultes Ohr wirklich

besser ist, zeigen z.B. Musiker, die sehr genau (<1 %)

Tonhöhenänderungen wahrnehmen können.

Jedoch sagt der Klirrfaktor allein nur wenig über den

Klang z.B. eines Verstärkers aus, da z.B.

Anstiegsgeschwindigkeiten bei (musikalischen) Klängen

ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, Musik ist nun mal

kein Test-Sinuston. Das zeigt sich auch in der Praxis:

Würde man eine Verstärkerstufe z.B. stark rückkoppeln,

ließe sich der Klirrfakter auf Werte weit unter 0,001 %

reduzieren, jedoch klingt sie dann schlechter, da sich

andere Parameter (Impulstreue etc.) verschlechtern.

So ist es eben immer: Nur mit Messwerten, wie unterer

und oberer Grenzfrequenz, Klirrfaktor, Rauschabstand und

Dämpfungsfaktor lässt sich keine Aussage über den Klang

(Musik) treffen.

Diese Eckdaten lassen nur wenig Aussagen zu: Ein Gerät,

was hier überall schlecht dasteht, wird so auch nicht gut

klingen.

Auch ist es ein Unterschied, ob man Klirrfaktoren von

Verstärker, Tapes etc. vergleicht. Prinzipbedingt

unterscheiden sich hier wiederum die Lage und Amplitude

der Oberwellen, es werden aber nur die ersten 2

Harmonischen gemessen. So kann es sein, dass man bei einem

Verstärker mit k<0,2 % das Klirren wahrnimmt, nicht

jedoch bei einem Analog-Kassettendeck mit k=0,5 %.

Alles ist abhängig von der Messmethode! Das gilt auch für

Dämpfungsfaktoren von

Verstärkerendstufen. Das beste Mittel für große

Dämpfungsfaktoren sind dicke Kupferleitungen vom "Endtopf"

zum Speaker, sowie viele parallele MOSFET mit sehr kleinen

Innenwiderständen (RDSon).

Selbst heute ist das Ohr und seine genaue Funktionsweise

besonders im Zusammenhang mit dem Gehirn noch nicht zu 100

% ergründet. Das Ohr ist als alles andere als simpel oder

einfach logarithmisch. In einigen Bereichen ist das Ohr

einfach zu überlisten, woanders wieder überhaupt nicht!

Das ist auch der Grund, weshalb gute

Audio-Komprimierverfahren sehr aufwendig sind und eine

hohe Rechenleistung erfordern. Genau bei diesen

Konfigurationen (komplexe Klänge mit breitbandigen

Signalen mit viel Hochtonanteil verraten sich die

Komprimierverfahren, wie z.B. MP3 dann, da sie ständig neu

bewerten und über Filterbänke arbeiten.

Weshalb man sich nicht wundern muss, dass bei dumpfen

Aufnahmen die komprimierte Fassung quasi genauso

(schlecht) klingt, wie das Original.

Surround:

Bei High-Endern war Surround lange Zeit verpönt, es gab

einen Wettkampf zwischen Stereo und Raumklang: warum nutzt

man nicht die nächste Generation für das beste beider

Tonsysteme. AC-3 ist zwar für Filme hervorragend geeignet,

bei hochauflösender Musik mussten klangliche Abstriche

gemacht werden.

Heutzutage, wo die CD mit einer Samplingfrequenz von 44,1

kHz, 16 bit Stereo PCM etwas "betagt" (anno 1982) ist und

mehr Datenkapazität z.B. auf DVDs zur Verfügung steht,

sollten mehr Daten für den guten Klang benutzt werden, als

das CD-Format noch zu komprimieren.

Auf eine Standard-CD passen mit der einfachen

Audio-CD-Fehlerkorrektur etwas mehr als 740 MB. Dies lässt

sich noch durch Zusammenrücken der Spuren auf etwa 800 MB

vergrößern. Auf eine einschichtige DVD passt schon mehr

als die 5-fache Menge, ca. 4,7 GB. Diese lässt sich durch

das Nutzen von 2 übereinander liegenden Schichten auf ca.